介護の現場では、職員一人ひとりの気付きが大事です。小さな気づきを共有しないことで、利用者さんの重要な変化を見逃してしまうこともあります。

一方で新人のうちは「こんなことで呼び止めていいのかな」「忙しそうで話しかけづらい」「変なことを言って怒られたらどうしよう」と感じてしまうものでもあります。

今回は新人介護士のカイゴさんと先輩の猫・うめが、業務での情報共有のコツについて会話形式で解説していきます。

登場キャラクター

カイゴさん

現場に入って間もない新人介護士1年目。少しシャイな性格。

うめ

介護に詳しくて、少しおせっかいな猫。3度の飯よりお喋りが好き。

コツ1:尻込みせずに報告・相談する

ある日の午後、カイゴさんは利用者さんの様子が気になっていました。

さっきの利用者さん、ちょっと元気なかったけど...先輩は忙しそうだから報告しにくいな...様子見でもいいか...。

結局その場では誰にも伝えず、そのまま業務を続けることに。しかしその日の夜、その利用者さんが発熱し、慌てて看護師を呼ぶことになってしまいました。

NG:報告や相談を遠慮してしまう

ということがあって...様子がちょっと変だなって思ったんですけど、言えなくて...。

そうだったんですね。報告できなかったのは、何か理由があったんですか?

みんな忙しそうだし、自分の思い過ごしかもしれないと思うと報告しない方がいいかなと思って...。

その気持ち、よくわかります。でも、"ちょっと変かも"と思った感覚、すごく大事なんですよ。

え?でも確信がないので言いにくいです...。

確信がなかったり、『これは○○です』と断言できないことでも報告していいんですよ。

そうなんですか?例えば、どういうことを報告すればいいんでしょう?

"いつもと違う"という気づきそのものです。たとえば"なんとなく表情が暗い"なども重要な情報ですよ。

でも、それだけじゃ大したことじゃないかもしれませんよね...?

ひとりの視点では"大したことない"ことでも、他のスタッフの視点を合わせると問題が見えてくることもあるんです!

他のスタッフの視点…?それってどういうことですか?

例えば、カイゴさんが"顔色が悪い"と報告し、その後のスタッフが"昼も元気がない"、"夜中に咳をしている"と報告があれば、もしかしたら朝から体調が悪かったのかもしれないと気づくことができますよね。

なるほど!自分が報告しないことで、そのパズルのピースが欠けてしまうんですね。

その通りです!なので"ちょっと気になる"も立派な報告なんですよ。

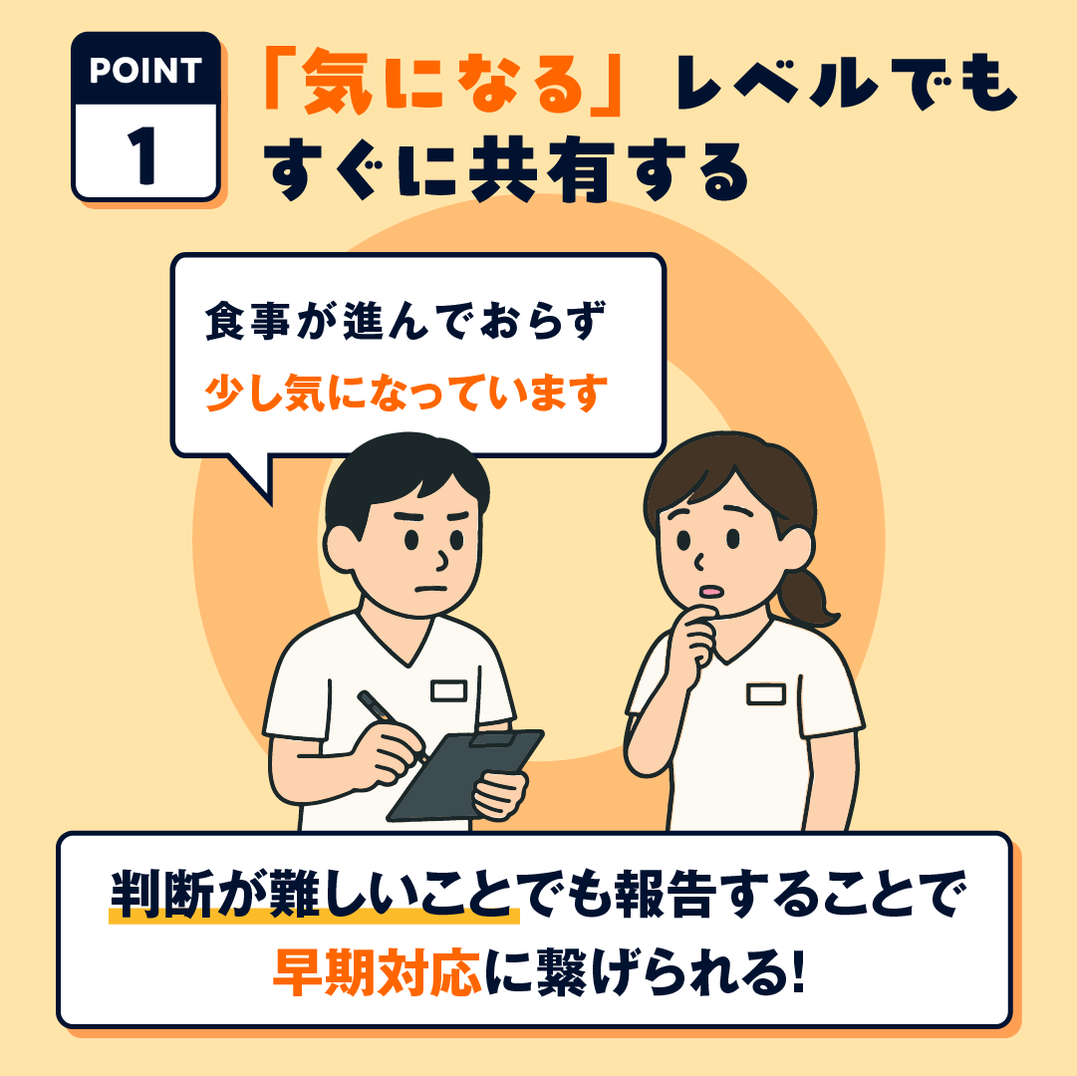

では、良い例をみてみましょう!

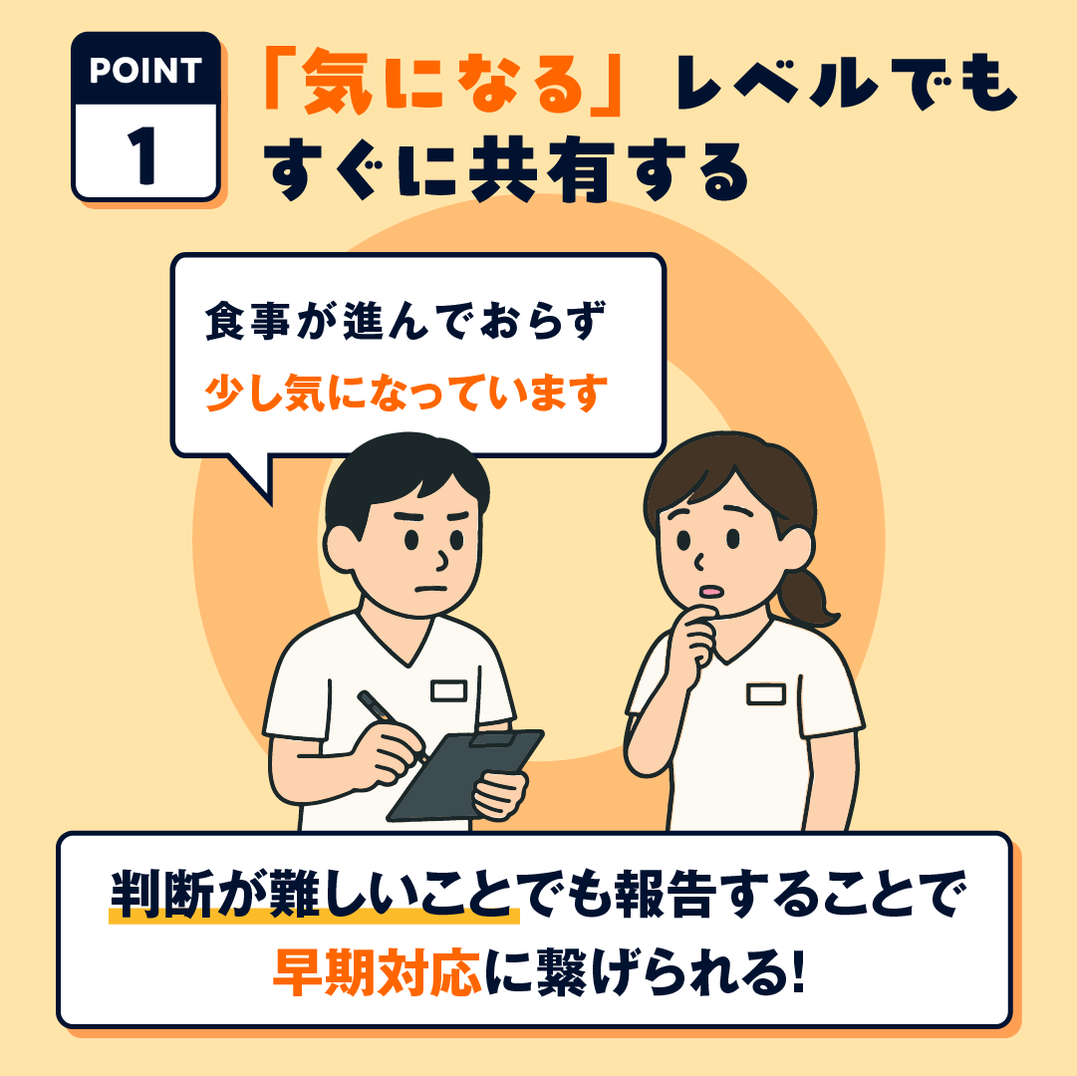

OK:「気になる」レベルのこともすぐに共有する

先輩、少し相談してもいいですか?利用者さん、今朝あまり食事が進んでいらっしゃらなくて気になっています。特に発熱はなさそうですが、声のトーンが少し低めでした。

先輩に共有したところ、すぐに他のスタッフやかかりつけの医師に共有することになりました。すると、今朝から胃腸へのウイルス感染があると判明し、薬が処方されました。

うめさん、気になったことをすぐに報告したことで、利用者さんの不調をいち早く発見することができました!

素晴らしいですね!新人のうちは判断が難しいことも多いので、「気になる」レベルでも、まずは報告を合言葉に行動する方が良い結果につながることが多いんですよ。

わかりました。ゆくゆくは自分で判断できるようになるために、先輩がどんなふうに対応しているかを見て学んでおきます!

POINT

- 「迷ったら報告」を情報共有の基本にする

- 「いつもと違う」という違和感を大切にする

コツ2:背景や理由を踏まえて説明する

ある日、カイゴさんは事務所にいる先輩にある利用者について報告と相談をしに行きました。

先輩、ちょっと相談してもいいですか?入浴介助を椅子浴にしたいと思うんですが、いかがでしょうか?

...うん?なぜ椅子浴にしたいの?

えっと...通常の介助だと危ないからです。

危ないから...?何かあったの?誰かが怪我をしたとか?

怪我はなかったんですが、先ほど利用者さんが転びそうになったので、椅子浴でやった方がいいかと思って...。

結局、一から状況を確認することになり、先輩の仕事も中断。かえって時間がかかってしまいました。

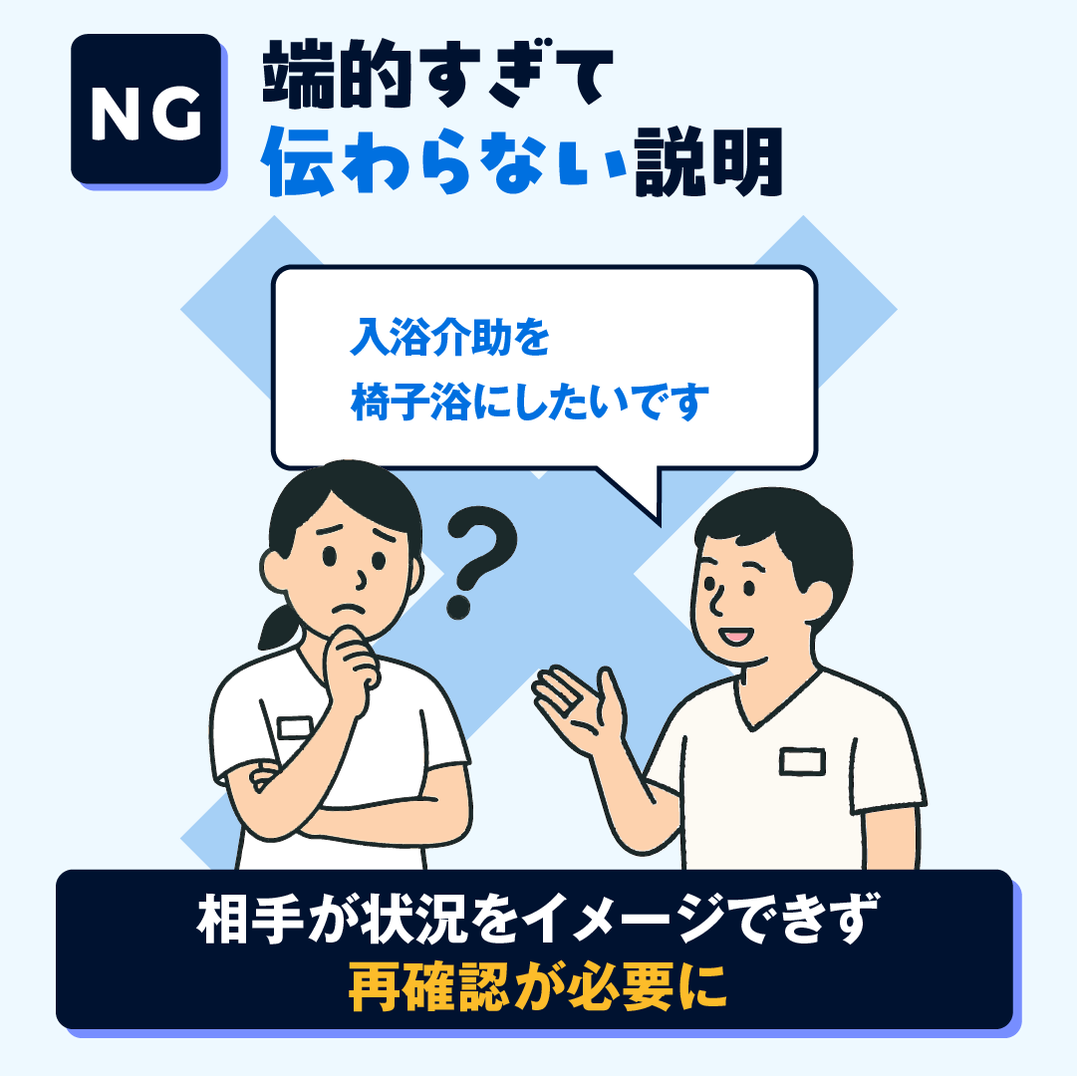

NG:端的に伝えようとしすぎて伝わらない

ということがあって...忙しそうだったので、できるだけ短めに報告したんですけど、全然うまく伝わらなくて...。

短く伝えようとするのはいい心遣いですね!ただ、説明を端折りすぎてしまっていたので相手が状況をイメージできなかったんでしょうね。

そうだったんですね...もっと時間をかけて詳しく話した方がよかったんでしょうか?

時間をかけなくても、「何が課題になっていて、どうしたいか」をしっかり伝えれば、端的で分かりやすい説明ができますよ!

今の課題と、どうしたいか...ですか?

そうです!では具体的な例をみてみましょう!

OK:背景・課題・目的を共有したうえで相談する

入浴介助を椅子浴に変更できないか相談させてください。理由としては、5分ほど前に利用者さんの歩行にふらつきが見られました。

これから入浴の予定なので、通常通りの介助を行うのが不安です。

カイゴさんの相談を受けた先輩は「分かりました」と頷き、入浴は椅子浴で行うことになりました。また今朝の歩行状態を記録し、他のスタッフにも共有しました。

うめさん、課題を共有することを意識したところ、いつもよりスムーズに相談することができました!

早速実践できていて、素晴らしいですね!今何が課題になっているかを意識することで、自分の思考も整理しやすくなるんですよ!

確かにそうですね。今の課題を意識することで解決策も思い浮かびやすかったです!

いいですね!"何が心配で、どうしたいか"が明確に伝えられると、相手もすぐに行動しやすくなるんですよ。

POINT

- まずは「自分がどうしたいか」という結論を相手に伝える

- その上で相談の課題・背景・目的を共有する

コツ3:事実と推測を分けて伝える

午後の巡回後、カイゴさんは次のスタッフに引き継ぎをしようとしました。

この利用者さん、調子が良くなさそうなので引き続き見守りをお願いします。

分かりました。調子が良くなさそう、というのはどうしてそう思ったんですか?

なんだか顔色が良くないし、咳をしていたのでそう思いました。

熱はありましたか?

えーっと、大丈夫そうでした。

大丈夫ということは、実際に測ったのですか?

いえ、測定していないです...。

その後も細かい確認が続き、想定よりも引き継ぎに時間がかかってしまいました。

ということがあって...引き継ぎの際、どうしたら上手く伝えられるんでしょうか?

なるほど。もしかしたらそれは、「事実」と「推測」を混ぜて伝えてしまっているのが原因かもしれません。

NG:「事実」と「推測」が混在している

「事実」と「推測」...ってどう違うんですか?

例えば、先ほどの利用者さんの例で考えてみましょう。先ほどカイゴさんは調子が悪いと思った理由としてどういうことを挙げましたか?

えーっと、顔色がいつもより白いことと、咳をしていたことですね。

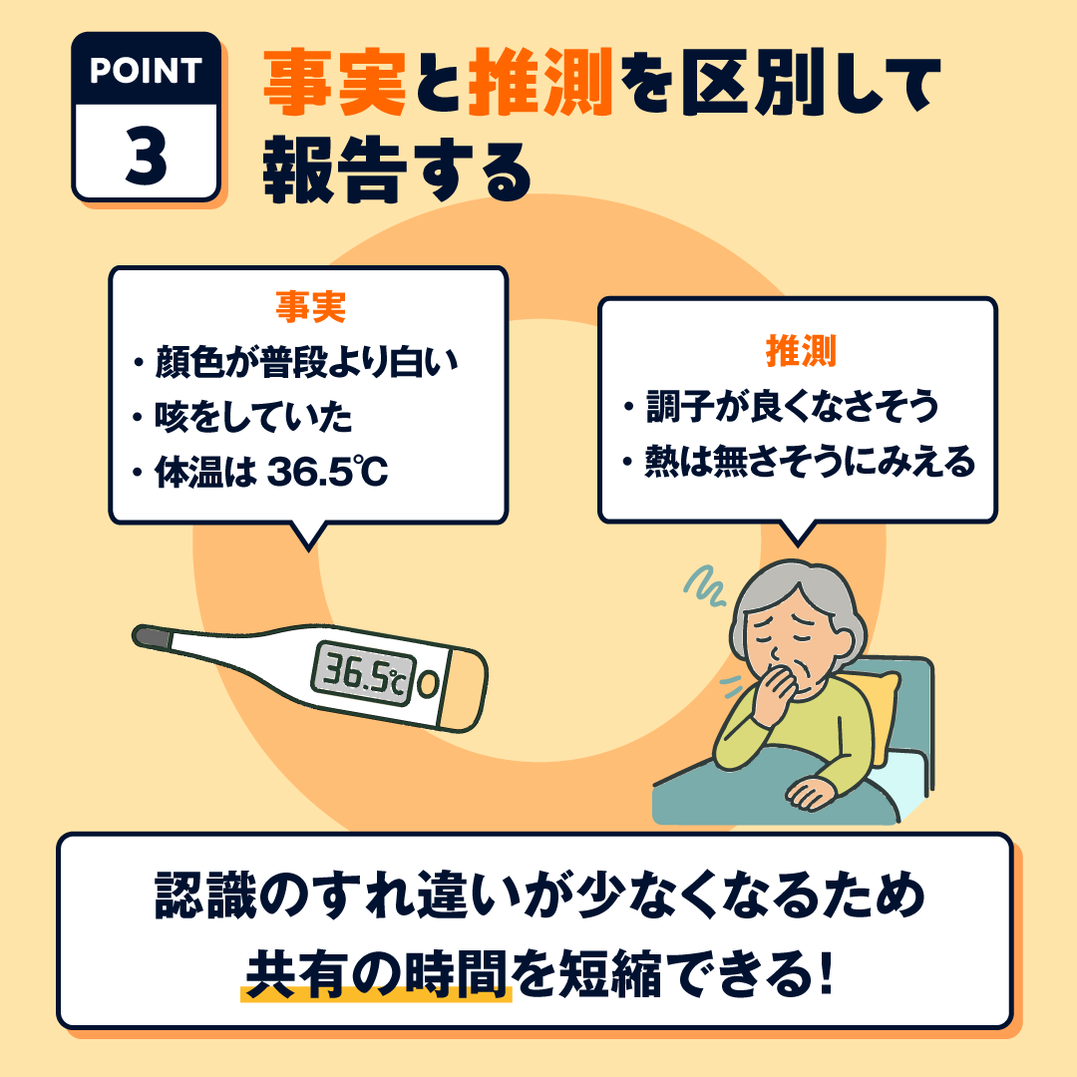

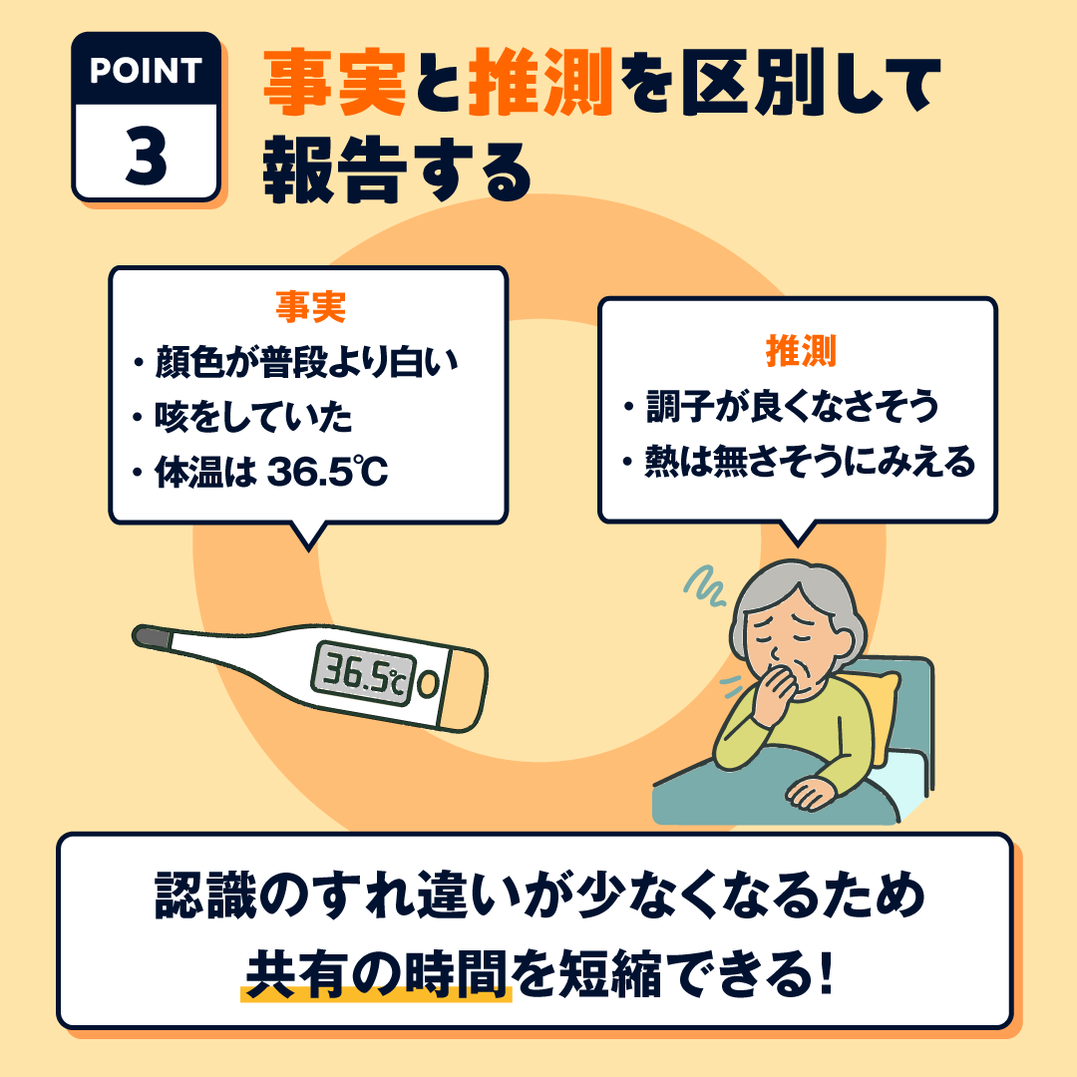

それが"事実"です。顔色がいつもより白いことと、咳をしていることは誰がみても変わらず明らかなことですよね。

確かにそうですね!では反対に、様子がおかしいな?と思うかどうかは人によって基準が違うので、これは『推測』ということでしょうか?

いい気付きですね!その通りです。報告の際は、誰がみても変わらない事実を伝えることを意識するのが重要なんですよ!

では良い例をみてみましょう!

OK:「事実」と「推測」を区別し、具体的な言葉や数値で報告する

利用者さんについての共有です。昼食時、食事の進みが悪く、咳をされていたため声をかけたのですが本人からは笑顔がみられ、ご飯も普段と同様に8割ほど食べられていました。

顔色自体は普段よりも白く見えました。バイタルは36.5℃でした。

引き継ぎを受けたスタッフはすぐに状況を理解し、この後の訪室時に体温測定を行うことと、体調変化に気を配ることを共有してくれました。

うめさん、事実と推測を分けて伝えることを意識したらいつもの半分ほどの時間で引き継ぎができました!

素晴らしい報告ですね!また、もし伝えておくべき推測がある場合は、どこからどこまでが推測なのかを明確に伝えるとより良いですよ!

わかりました!これからもスムーズに引き継ぎができるよう気を付けます!

POINT

- 「事実」と「推測」を分けて伝える

- 具体的な数値・動作・言葉で記録・報告する

- 「思った・感じた」より「見た・聞いた」を伝える

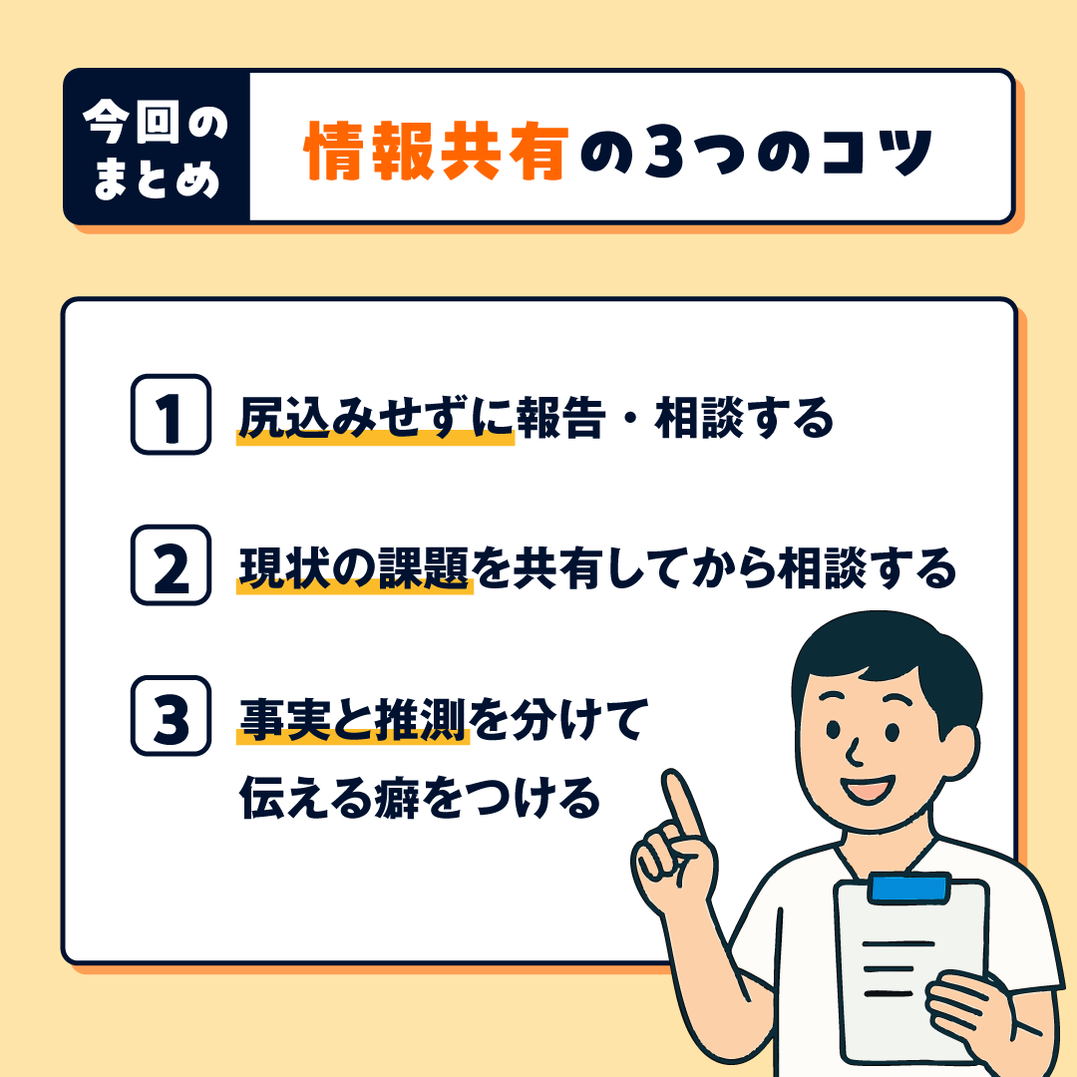

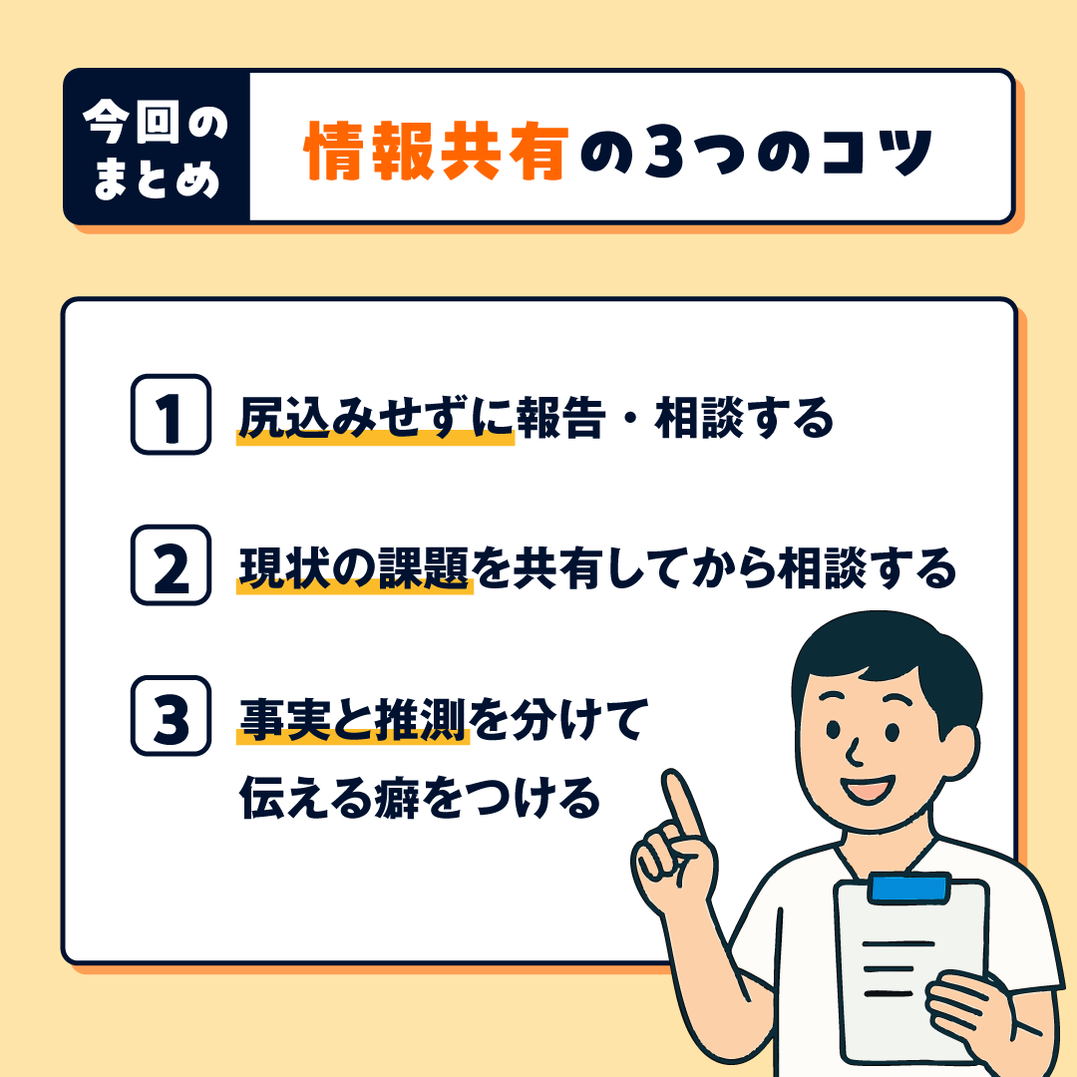

まとめ:情報共有のコツを活かして正確に無駄のない情報伝達をしよう

情報共有のコツを学習したおかげで、より正確に素早い報連相ができるようになってきました!

素晴らしい!これらのコツはスタッフ同士だけではなく、利用者さんやご家族の方に対しても応用できますよ。

確かにそうですね!色々な場面で活用していきます!

今回の話をまとめると「素早い情報共有」のポイントは以下の3つです!

新人のうちは、報告・連絡・相談を最初から完璧に行うことは難しいものです。これらのコツを意識しながらさまざまな状況で経験を積んでいくことで、より効率的な情報共有ができるようになっていきます。

毎日の業務のなかでこれらのコツを活用し、どんな現場でも活躍できる人材を目指していきましょう。

次回は「介護現場でのコミュニケーションのコツ」を紹介します!

次も必ずチェックします!