【例文付きでわかりやすい】介護記録の書き方の3つのコツ!食事・排泄・入浴介助時の良い例と悪い例を解説

介護現場では、利用者さんの体調や様子を正しく把握し、より良いケアを行うため、また職員間で大切な情報を共有し、事故やトラブルを防ぐために介護記録を作成します。

ただ、新人のうちは何をどう書けばいいのか分からず時間がかかったり、書く内容を忘れてしまったりと戸惑う場面も多いものです。

この記事では、新人介護士のカイゴさんとうめが、そんな不安を少しでも減らし、効率よく分かりやすい介護記録を書くためのコツを紹介します!

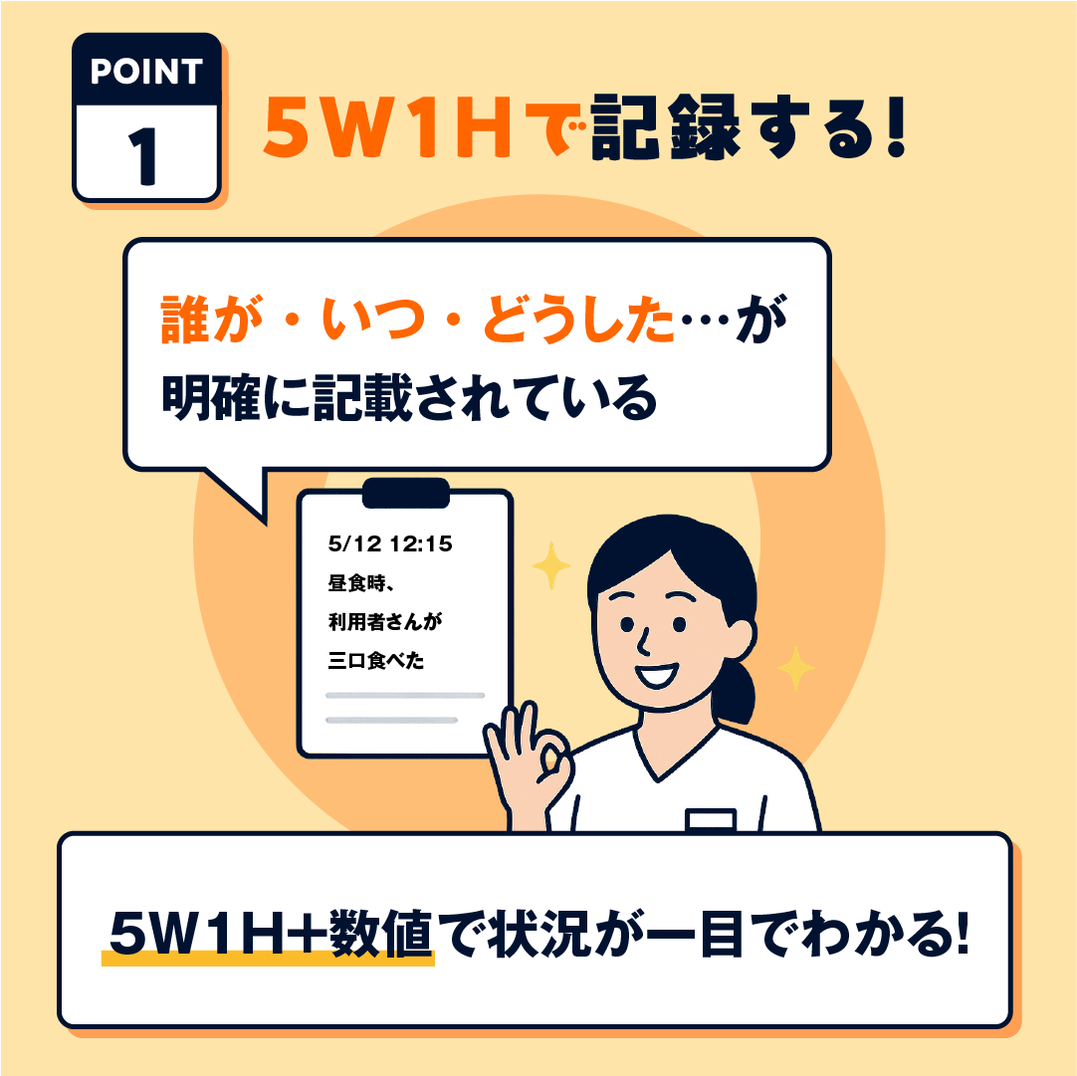

1. 5W1Hと数値で記録する

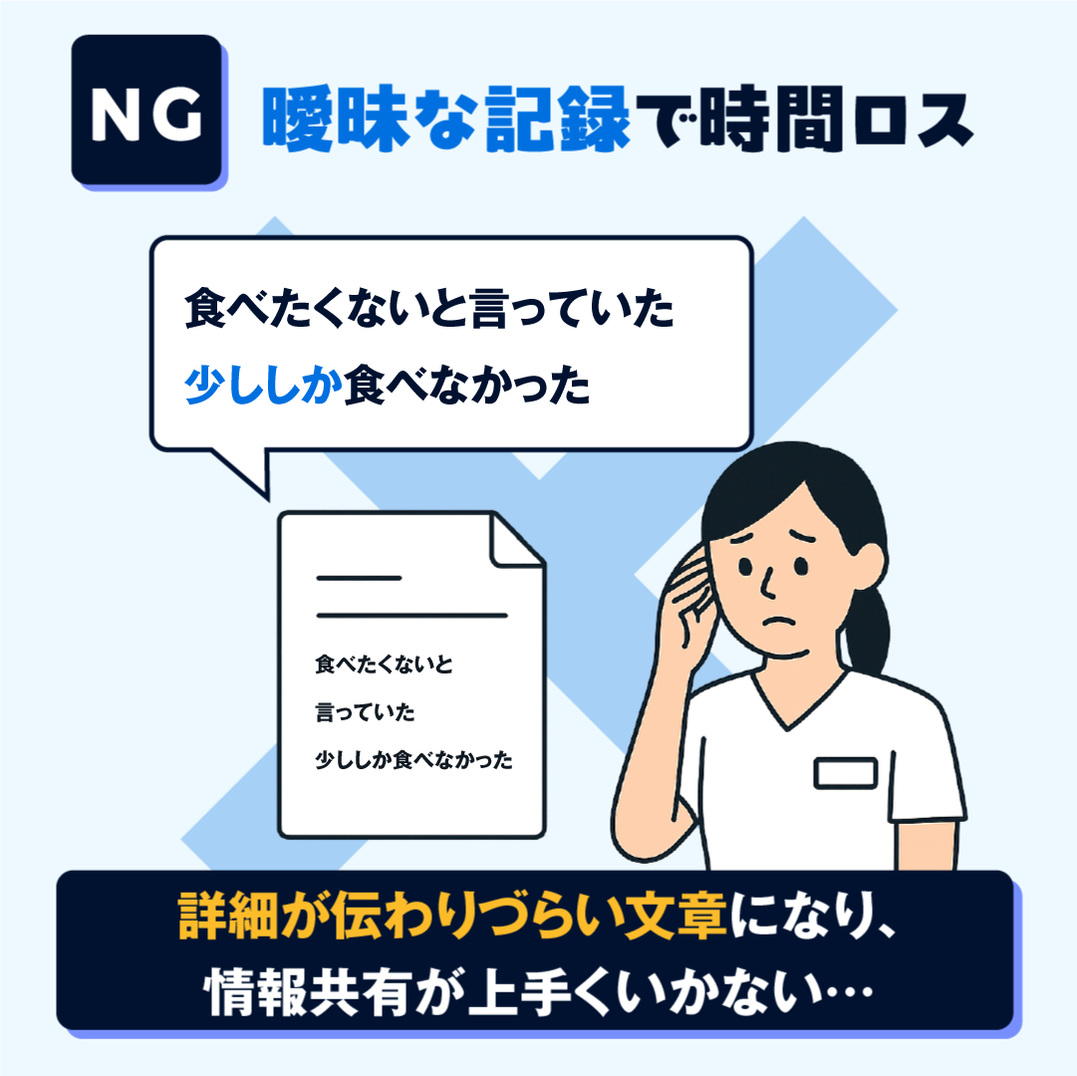

昼の食事介助後、カイゴさんは介護記録を残しました。

上記の介護記録を書いたところ、内容が曖昧だったため、後で介護記録を確認した先輩からいくつかの点を確認され、状況の伝達に時間がかかってしまいました…。

NG:抽象的で曖昧な記録

OK:5W1Hと数値に基づいた記録

声かけをすると「食欲がない」と返答。顔色は悪くなく、せき込む様子もない。

バイタルチェックを実施し、看護師に連絡する。

状態異常は見られないが、念のためしばらくベッド休養する。』

5W1Hを意識してメモをとり、具体的な数値も記録したことで、その状況を見ていない他のスタッフにも詳細を正しく伝えることができました。

POINT:5W1Hと数値に基づいた記録

- 誰が・いつ・どこで・何を・なぜ・どうした(5W1H)を意識する

- 数値(〇割・〇回・〇℃など)を入れることで情報の精度がぐっと上がる

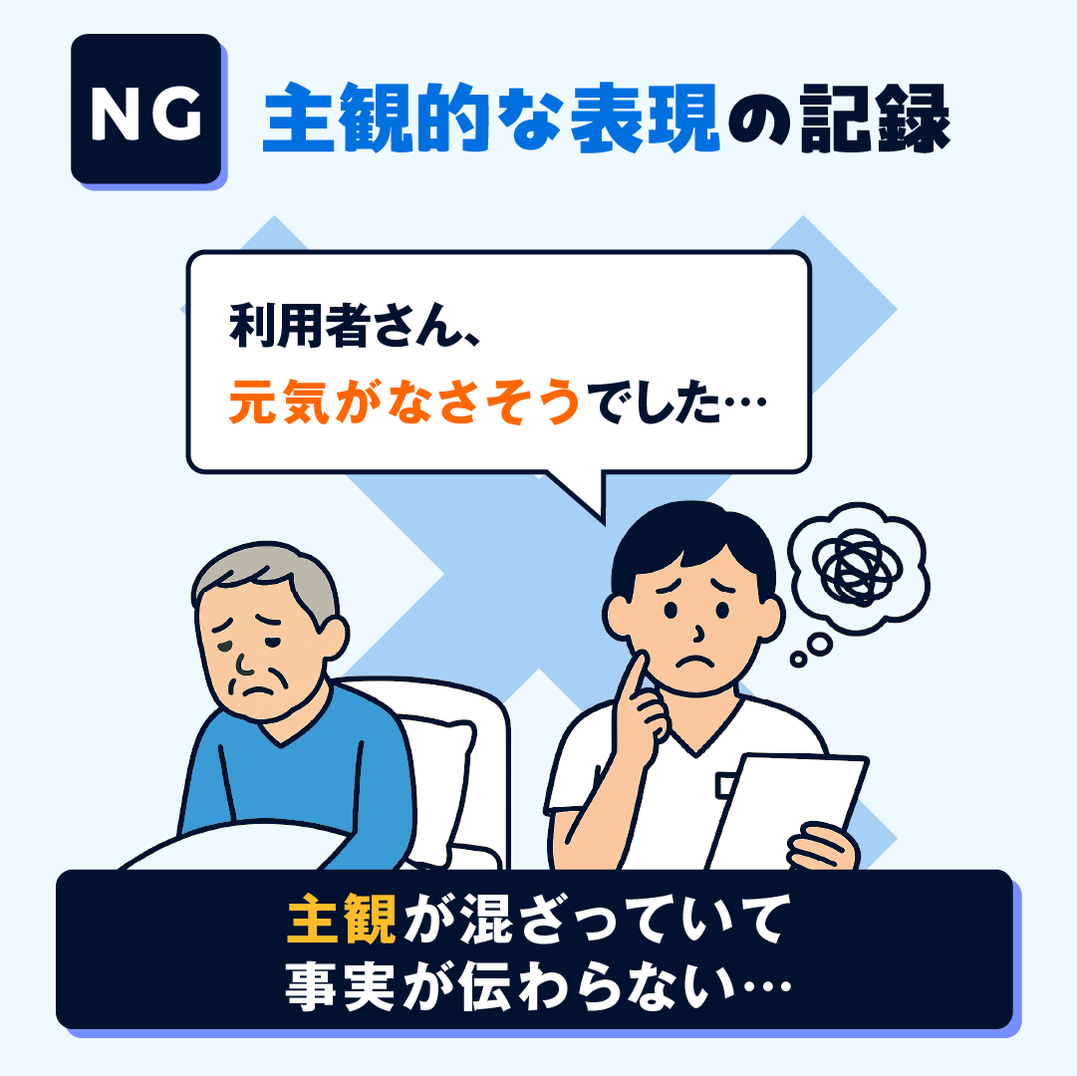

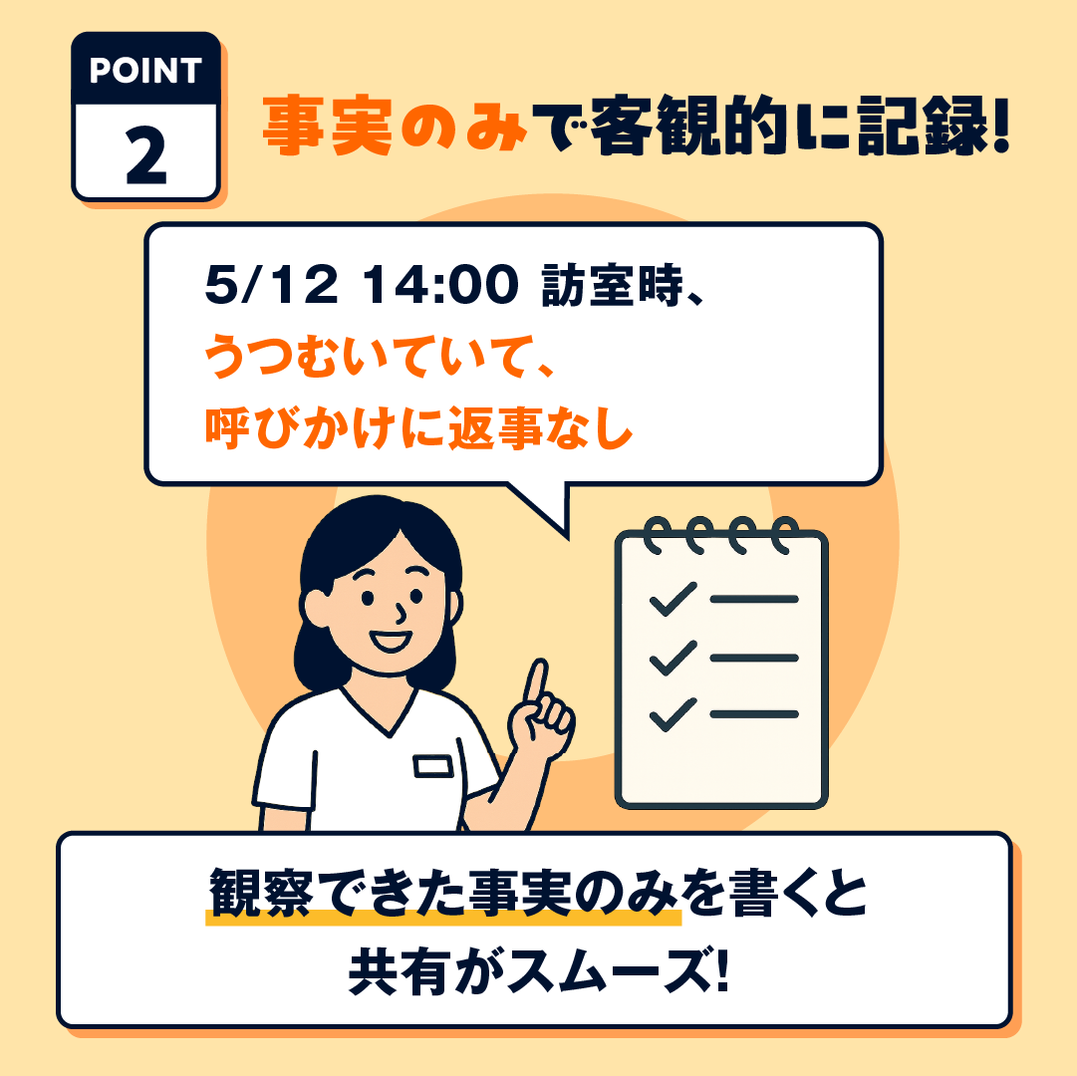

2. 客観的な事実のみ記録する

午後の排泄介助後、カイゴさんは介護記録を残しました。

上記のように介護記録を残したところ、後で排泄記録を確認した先輩から、どんな状態だったのか補足を求められてしまいました。

NG:主観的な表現の記録

OK:事実のみで客観的な記録

熱発がないか、身体をぶつけた様子がないか確認するも異常はない。

立位動作や排泄自体も普段と変わらない。

介助後、念のため看護師に報告し様子を見ることとなる。』

介護記録は誰が見ても同じように判断できることが重要です。

そのため、状態確認した事実を中心に、具体的に表現できる部分は数値で書くことで正しく事実を伝えることができます。

POINT:事実のみで客観的に記録

- 主観的な感想(例:「様子が変だった」「不機嫌そう」)は避け、客観的な事実のみを記録する

- 発話内容・動作・表情なども見たままを記述

- 後で読む人が状況を正確にイメージできるように心掛ける

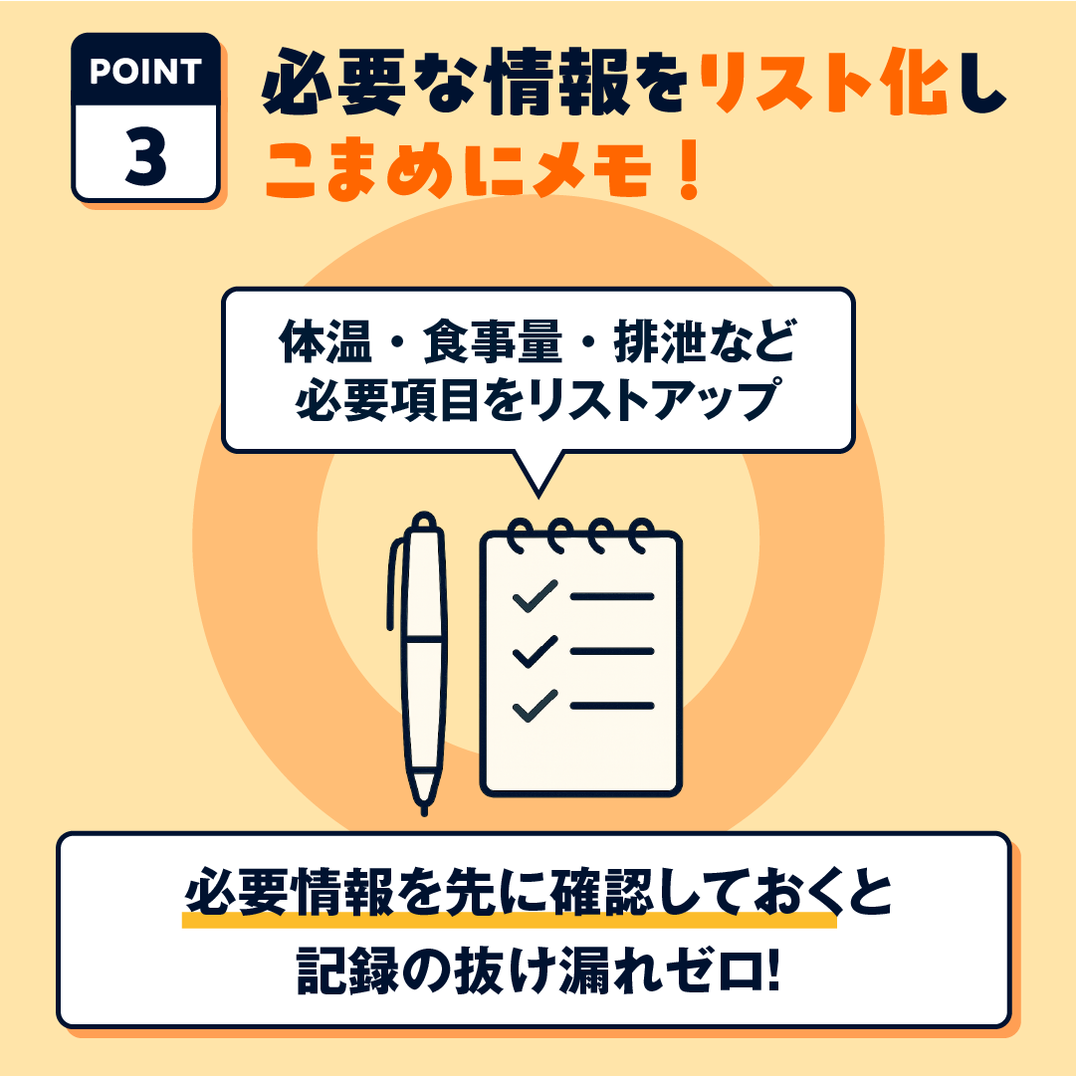

3. 確認項目を基にメモをとる

夕方、カイゴさんは入浴介助の介護記録を書こうとしましたが、詳細がなかなか思い出せません。

業務に追われて、すぐにメモができなかったことで、小さな気づきや言葉を忘れてしまっていました。

NG:メモ不足で記録内容を忘れる

OK:必要項目に基づいたこまめなメモ

リストを作成したことで効率的にメモをとることができ、情報の抜け漏れがない分かりやすい介護記録を書けるようになりました。

POINT:必要項目に基づいたこまめなメモ

- 介護記録のキーとなる必要な情報(体温・食事量・排泄状況など)を事前にリスト化しておく

- 気になったことはすぐにメモ。あとで一気に書こうとすると抜けや曖昧になったり情報が混同しやすい

- 先輩の介護記録から「使える表現」や「言い回し」を学び、ストックしておく

- よく使うフレーズは辞書的にまとめておくと、記録スピードがアップ!

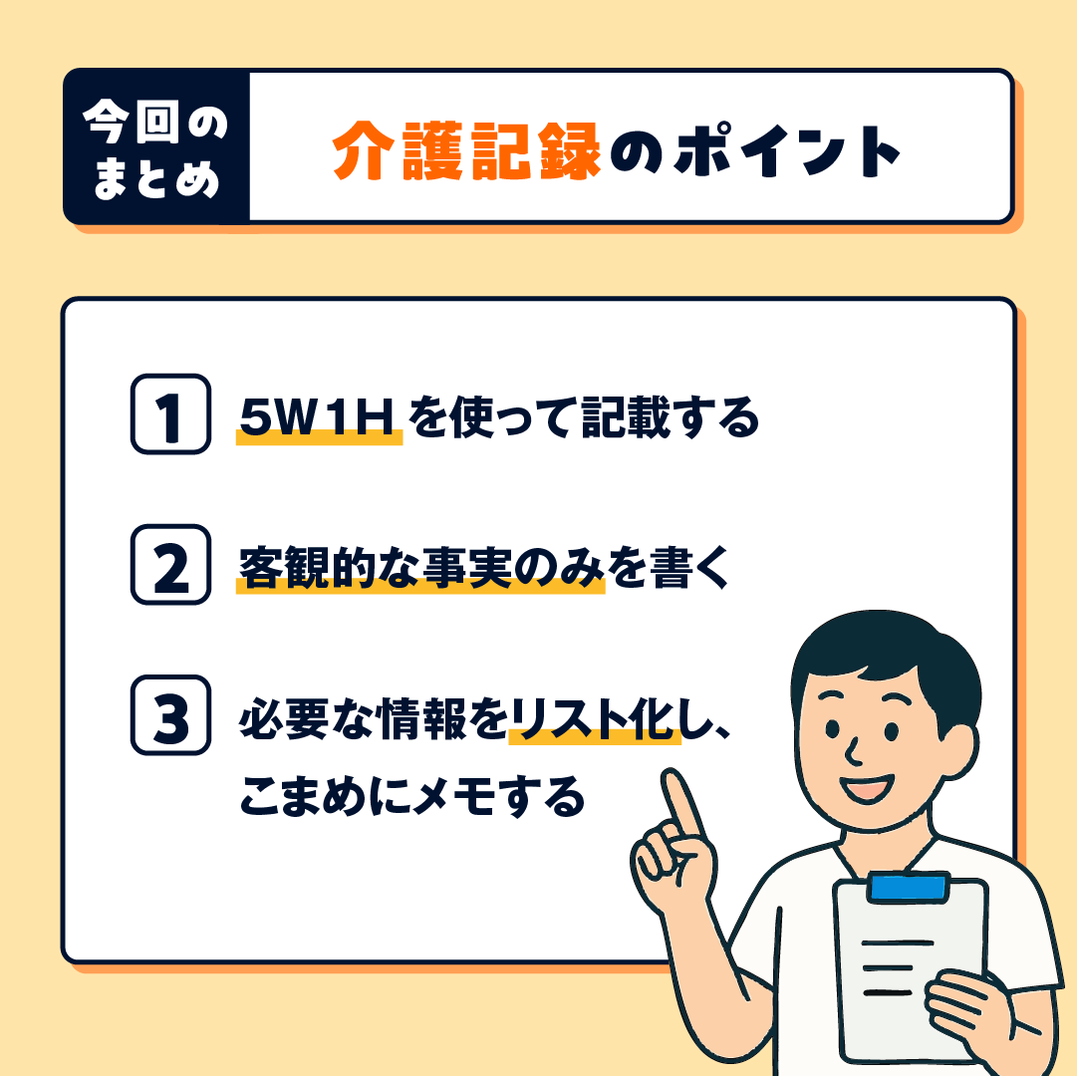

まとめ:わかりやすい介護記録は“チーム連携のカギ”

介助記録に必要なポイントを押さえ、効率よく作成できれば業務にも余裕が生まれ、利用者さんとしっかり向き合う時間も増やせます。

ぜひ、明日からの業務に取り入れてみてくださいね。