政府が目指す全世代型社会保障とは?

全世代型社会保障への改革を目指す新内閣

2022年1月、岸田首相は施政方針演説の中で、若者世代の負担を減らすために、「全世代型社会保障」の構築を目指すと述べました。これは、前政権から引き継がれた制度改革を指し、少子化対策や医療・介護改革を柱としています。

これまでの社会保障制度では、「給付は高齢者中心、負担は現役世代中心」という考え方が主流でしたが、急激な少子化によって高齢者を支える現役世代が減少し、給付と負担のバランスが崩れかけています。

そのため、国は2014年度から健康保険、年金、子育て分野で、現役世代の負担を軽減させるためのさまざまな法案を成立させてきました。

2018年度には「医療計画・介護保険事業(支援)計画」「医療費適正化計画」を策定し、医療・介護分野の改革を本格化させました。

改革に向けた基本的な考え方

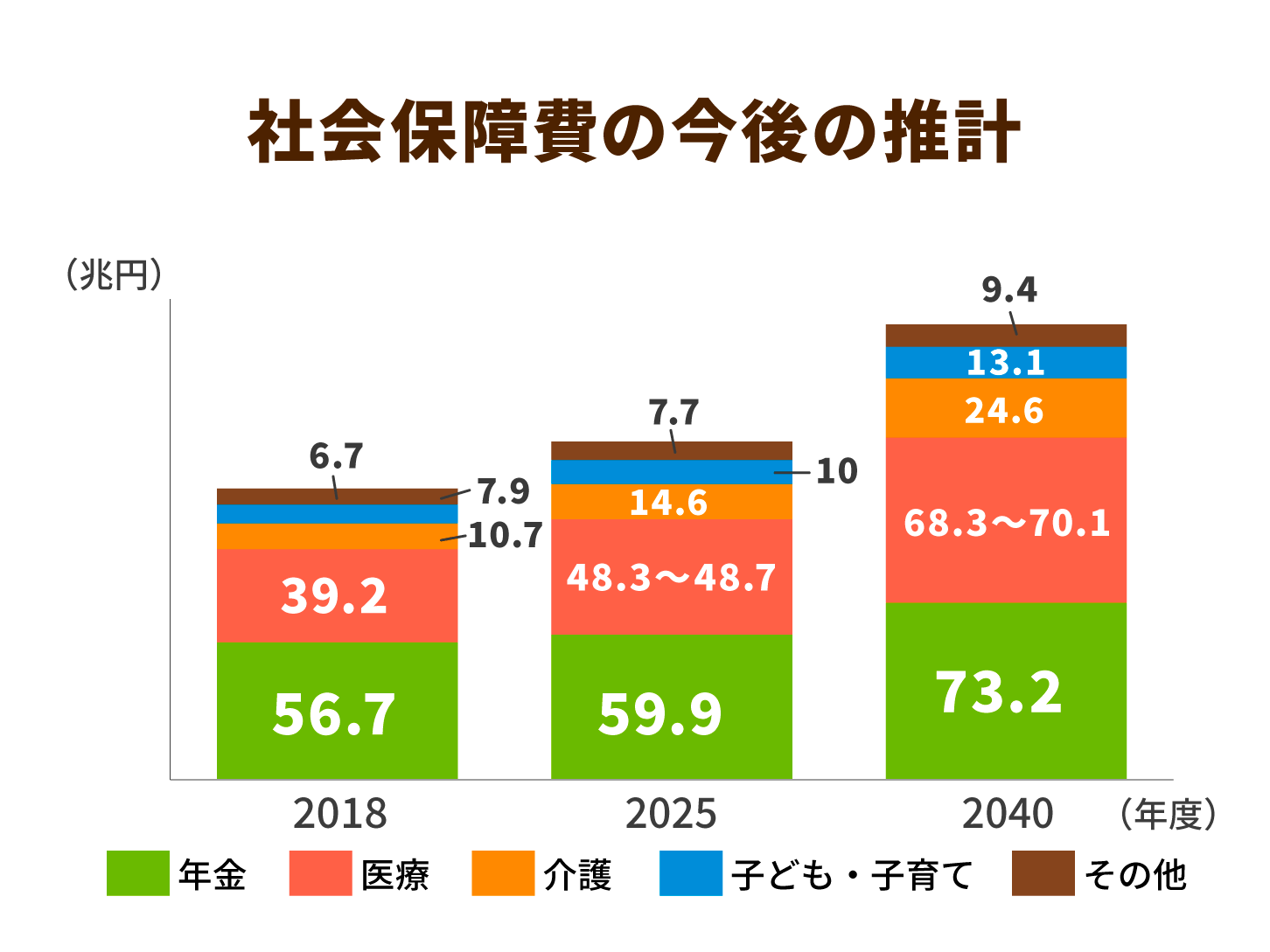

社会保障改革が急がれる最大の理由は、社会保障費の増大です。国が2018年にまとめた資料によると、社会保障費は2025年度には、2018年度を基準として約40%増え、2040年度には2倍近くになるとされています。

中でも医療費は、2018年度に39.2兆円だったものが、約70兆円にまで膨れ上がると見込まれています。年金問題がよく取り上げられますが、将来的に増加する額は「医療費」の方が高いと見込まれています。

後期高齢者の負担割合は増加する

従来の高齢者医療制度の仕組み

歴史をひもとくと、昭和40年代に施行された老人医療費の無料化により、70歳以上の医療費無料が始まり全国に広がりました。

その後は、定期的な社会保障制度の見直しが行われ、本人の1割自己負担の導入等が進められました。

社会保険料は市町村によって異なり、毎年改定されています。2018年度は後期高齢者の医療に充てられる一人当たりの保険料は5,800円でしたが、2040年度は8,400円になると考えられています。

後期高齢者の医療制度を持続するために、保険料の増加は避けられないのです。

医療費の負担割合が増加

現在、現役世代の医療費の負担割合は、かかった医療費の3割です。一方、就学前の子どもは2割、70歳以上74歳未満の被保険者は所得に応じて2~3割、75歳以上の後期高齢者は原則として1割となっています。

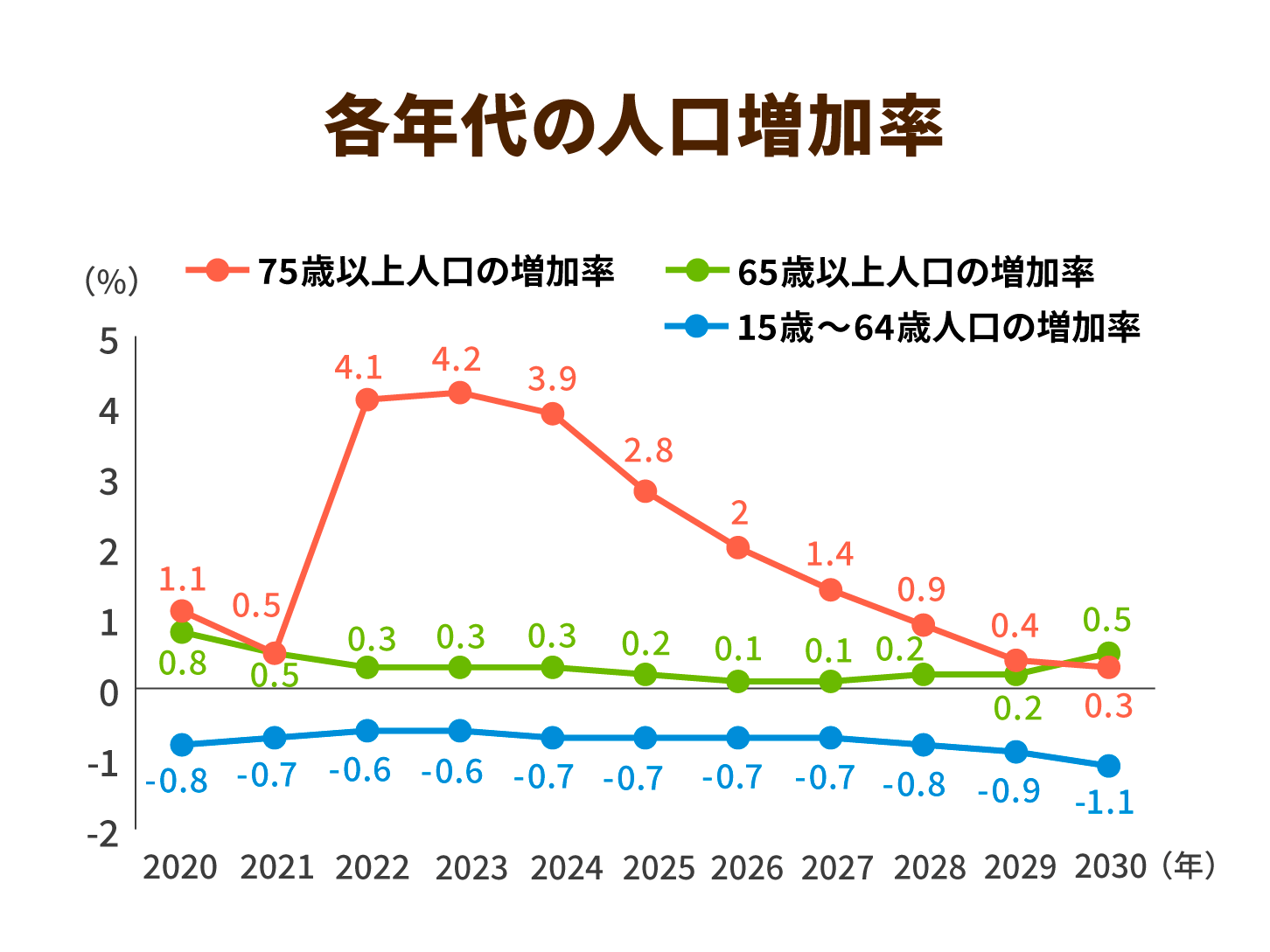

厚労省の資料によると、団塊世代が後期高齢者入りする2022年以降、75歳以上の人口増加率が、前年比で4%を超えると予想されています。

現状の制度のままでは、現役世代の負担が一層重くなることが見込まれるため、2022年10月から後期高齢者の負担割合を2割に引き上げることが決定しました。

ただし、すべての後期高齢者が当てはまるわけではありません。

今回の改正で、これまでの負担額が1割かつ、本人の年収が200万円以上の人が、2割負担の対象者となります。後期高齢者約1,850万人のうち、およそ370万人が2割負担者になることが想定されています。

厚労省の資料によると、現行の制度では1割負担の場合、年間平均で外来4.6万円、入院3.5万円で計8.1万円。これが2割負担になると、外来9.2万円、入院7.0万円で計16.2万円になり、合計で3.4万円の増額となります。

この制度改正によって、国は約1,880億円の公費節減になると見込んでおり、現役世代1人あたりでは700円ほどの負担軽減になる計算です。

医療や介護は今後大きく変わる可能性がある

医療・介護における改革のポイント

今回の後期高齢者医療制度改革は、「全世代型社会保障」を実現するための第一歩です。今後、医療・介護分野では同じような改革が行われるかもしれません。

国が設けた全世代型社会保障検討会議では、「患者や介護サービス利用者の資産に応じた負担の徹底」や「医療費適正化」「地域医療構想の実現」などが議論されており、現行制度の見直しが強調されています。

例えば、今話題となっている介護職の賃金アップも、広い意味では「全世代型社会保障」の一環です。

今後の改革の方向性として、まず現役世代の資産向上を図ろうとしていることが見て取れます。それとともに、一定の資産を形成している高齢者に対しては、従来のような優遇策をなくし、医療負担を徐々に増やしていく可能性が高いと考えられます。

医療では「かかりつけ医」制度の浸透が鍵を握る

こうした改革の中で、今後も重点的に実施されていくと予想されるのが「かかりつけ医制度」です。

2014年には地域包括診療加算制度を設けており、推進してきた経緯がありますが、今後それが一層加速すると見込まれています。

地域包括診療加算制度の算定要件は、改定のたびに緩和されています。

認知症や小児にも要件は拡大していますが、その算定件数は今なお伸び悩んでいます。

2014年の届出医療機関数は6,536件でしたが、2018年は5,524件にとどまっています。

かかりつけ医がいると、医療・介護の連携がスムーズになるだけでなく、継続的な診療によって、患者のQOL(生活の質)向上や介護予防にも役立つとされています。医療費や介護費を抑制するためには、高齢者が重病化しないような仕組みをつくることが肝心です。

しかし、日本ではまだかかりつけ医に対する法的根拠がありません。ドイツやフランスはいち早くかかりつけ医制度を法的に定めて、推進を図ってきました。

特にドイツでは、かかりつけ医制度が進み、一般病院は入院、診療所やクリニックは外来と、完全な機能分化ができており、医療や看護人材を有効活用しています。

日本でも、現在進められている「全世代型社会保障」改革で、こうした制度を取り入れる動きが強まることが予想されます。

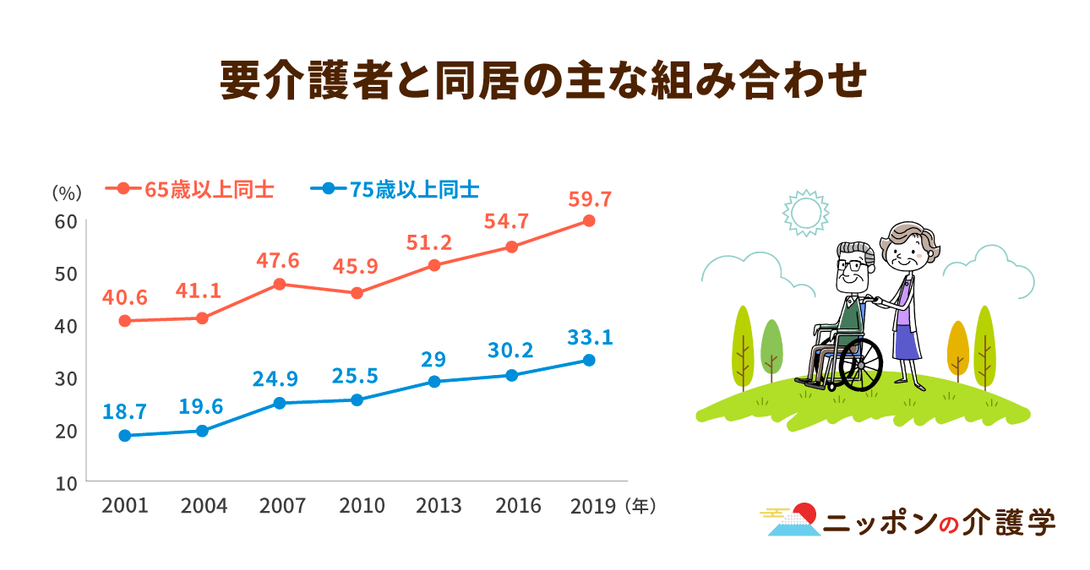

後期高齢者の増加によって、社会保障費の負担が増加することは避けられません。その一方で、後期高齢者がいつまでも元気に暮らせれば、医療費の抑制にもつながります。

負担が増えることに一喜一憂する人もいるかもしれませんが、どうすれば持続可能な医療・介護制度を実現できるかを考えることも大切なのです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定