経済同友会が介護保険給付費抑制の自動調整機能を提言

2022年度「骨太方針」の策定に向けた議論が本格化

政府は「経済財政運営と改革の基本方針」、いわゆる「骨太方針」を毎年6月頃にまとめていますが、新年度になってから2022年度分の策定を巡る議論が活発化しています。

そんな中で先日、経済同友会が「持続可能な財政構造の実現に向けて」という表題の提言を発表しました。介護保険制度の見直し案が盛り込まれ、その内容に注目が集まっています。

その内容とは、介護保険にサーキットブレーカー方式(自動調整機能)を導入し、企業もしくは自営業で働く人の介護保険料が所定の水準を上回る場合、介護給付費の伸びが経済成長の伸びを超えないようにコントロールするというもの。

関連法案の改正も含め、議論を進めていくべきと提案しています。

経済同友会は、現役世代の介護保険料負担の増加度合いが給与所得の増加度合いを上回っている現状が、現役世代の可処分所得(使えるお金)を減少させていると指摘。

保険料の負担額をサーキットブレーカー方式によって決めることで、現役世代の負担を少しでも減らそうというわけです。

では、このサーキットブレーカー方式とは具体的にどのような内容なのか、続けてご説明しましょう。

介護給付費の自動調整機能(サーキットブレーカー)とは

経済同友会が提案しているサーキットブレーカーとは、介護給付費の伸び率が経済成長率を上回らないような新制度を施行することです(2020年度受益と負担のあり方委員会編『提言 活力ある健康長寿社会を支える社会保障のあり方―コロナ禍を経て、今改めて考えるー』)。

ここでいう介護給付費とは、介護サービスを利用した際に介護事業者に報酬として支払われる利用者自己負担額以外の費用を指します。

現行の介護保険制度では、介護サービス利用者は所得金額に応じて1~3割の負担が必要ですが、残りの7~9割は介護保険の財源から給付されるわけです。

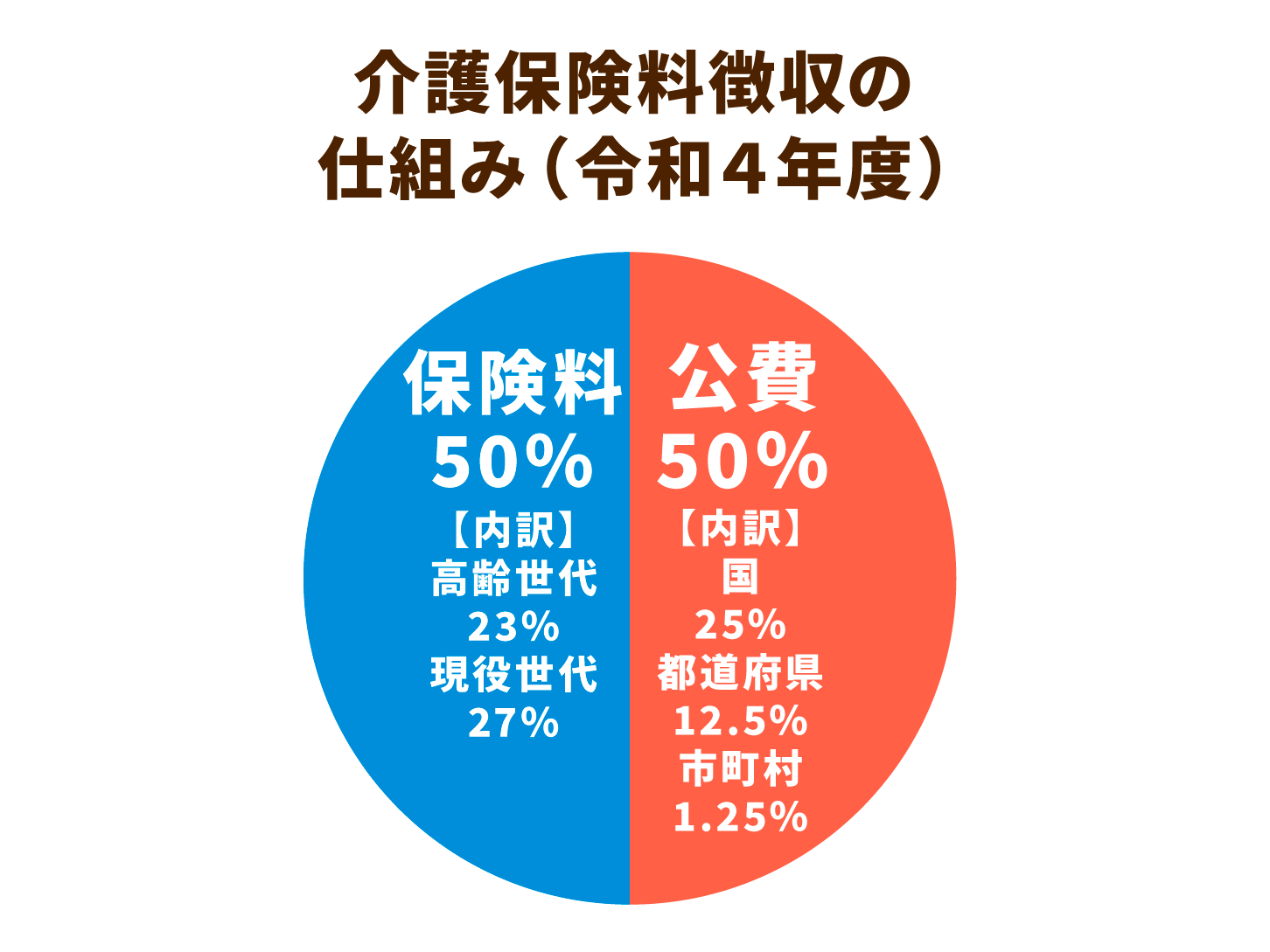

介護保険の財源は、介護保険料が50%、公費(税金)が50%で構成されています。

介護保険料については、高齢世代(65歳以上)が負担する「第1号保険料」と現役世代(40~64歳)が負担する「第2号保険料」とがあり、高齢世代と現役世代がどのくらいの割合で負担するかは、人口比で按分されるのが原則です。

例えば、令和2年度における40~64歳の現役世代人口は約4,190人で、65歳以上の高齢者人口は約3,579万人。これを保険料負担分の50%について人口比で分けると、現役世代は27%、高齢世代は23%です。

介護給付費の財源には現役世代が支払う介護保険料が27%も含まれているので、介護給付費が増加していけば、現役世代の介護保険料も増額せざるを得ません。また、公費の側での負担も増えていけば、増税という形で現役世代にしわ寄せがくるでしょう。

現役世代の所得額に影響を与えるマクロ指標として、経済成長率があります。経済成長率が高まれば、それだけ日本企業が好調であることを意味し、労働者の待遇・給与額も良くなるとの予測が可能です。

しかし、もし経済成長率よりも介護給付費の増加率が高くなれば、それに合わせて介護保険料の増額化につながり、給与所得のアップ度合いよりも介護保険料の負担増の度合いが高くなってしまいます。

そうなると、現役世代の可処分所得(自由に使えるお金)の減少に直結するわけです。

現役世代の可処分所得が減少すれば商品・サービスへの買い控えが起こり、日本の経済活動がそれだけ停滞してしまいます。

経済同友会としてはサーキットブレーカーを導入し、収入度合い(経済成長率の増減)に基づいて支出度合い(保険料の額)を決めるようにすることで、現役世代の可処分所得の減少度合いを少しでも少なくしたいわけです。

背景にある介護保険料増加による家計への圧迫

増え続けている要介護認定者数と介護保険給付費

介護給付費の額は、高齢化の進展とともに要介護認定者数が年々増加し、それに合わせて右肩上がりに増えているのが現状です。

厚生労働省の資料によると、介護保険制度における要介護認定者数は、制度が始まった2000年度時点では約184万人でした。

しかしその後、認定者数は増え続け、2005年度には337万人、2010年度には412万人、2015年度には521万人となり、2019年度には567万人に達しています。

要介護認定者数は2000年度から2019年度までの約20年間で約3倍、400万人近くも増えているわけです。

要介護認定者の増加は介護保険サービスの利用者増を意味するため、それに合わせて介護保険給付費も増加します。

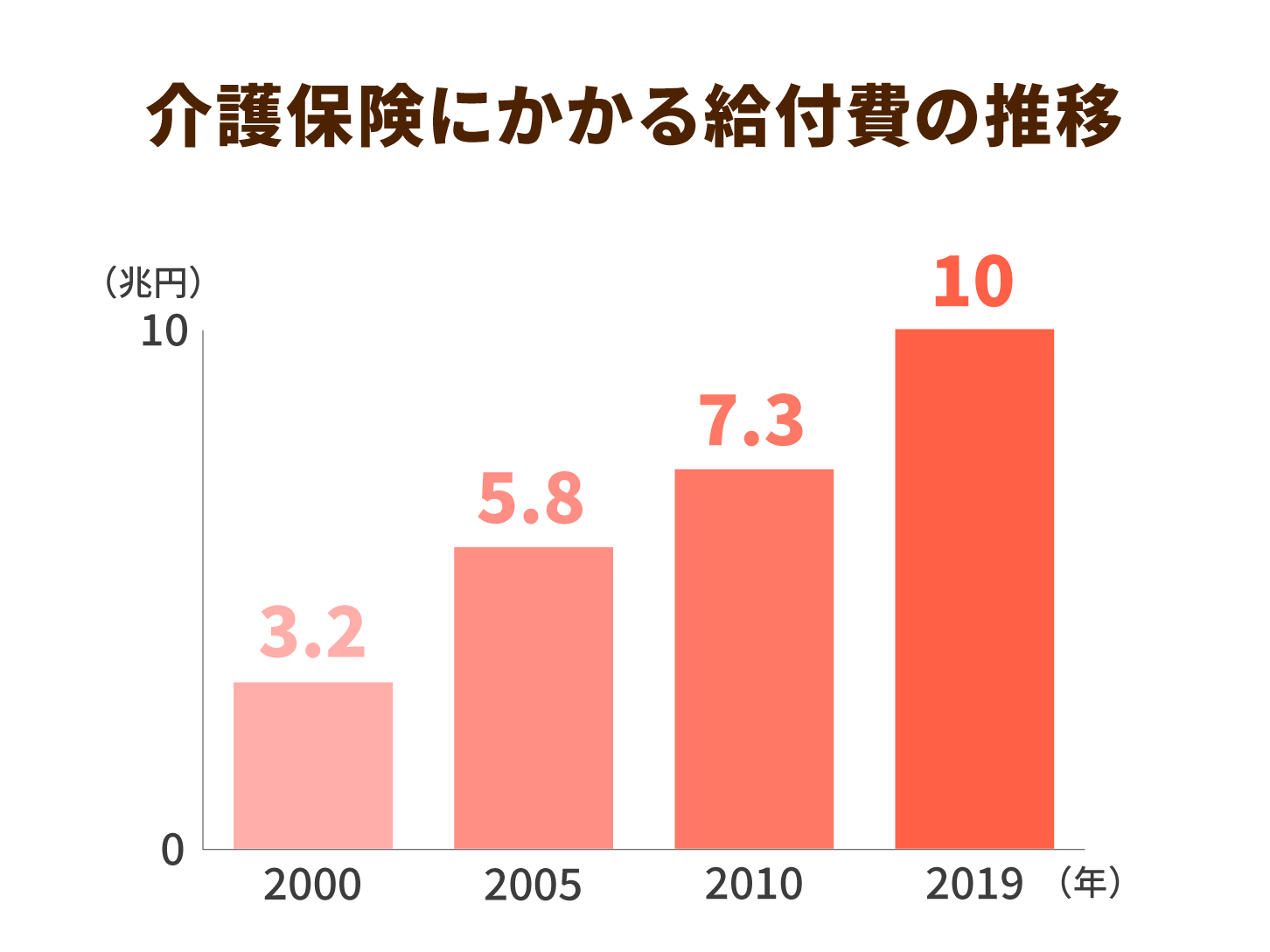

介護給付費は介護保険制度が始まった2000年度から一貫して増加。

2000年度当時は約3.2兆円でしたが、10年後の2010年度には2倍以上となる約7.3兆円まで増加しました。

そして、2019年度には約10兆円となり、2000年度の3倍超となっています。

介護給付費の増加に伴って増える現役世代の介護保険料

要介護認定者数、介護給付費が増え続けている以上、介護保険制度の財源を支える現役世代が負担する第2号保険料も、増えていかざるを得ません。

厚生労働省のデータによると、第2号保険料の月額は、介護保険制度が始まった2000年度時点では2,075円でした。しかしその後年々増え続け、2009年には4,000円を突破。2015年度には5,081円、2020年度には5,669円となっています。

要介護認定者数、介護給付費ともに介護保険制度が始まってから約3倍増えていますが、月額の第2号保険料もまた、同程度の割合で増えてきたわけです。

その間、リーマンショックや東日本大震災などが起こる中、介護保険料の急速な負担増を埋め合わせるほど、日本経済が成長し、労働者の給与額が増額し続けたわけではありません。

厚生労働省の『令和2年版厚生労働白書』によると、日本人の平均年収額(勤務者)は2,000年当時で470万円弱でしたが、2018年では約433万円。長期的に見ると下がっているのが実情です。

一方で介護保険料は上がり続けているわけですから、物価の増減を踏まえたとしても、その負担の重さに対する実感は年々増え続けてきたといえます。

介護給付費の抑制策強化も並行して必要

介護予防への取り組み強化

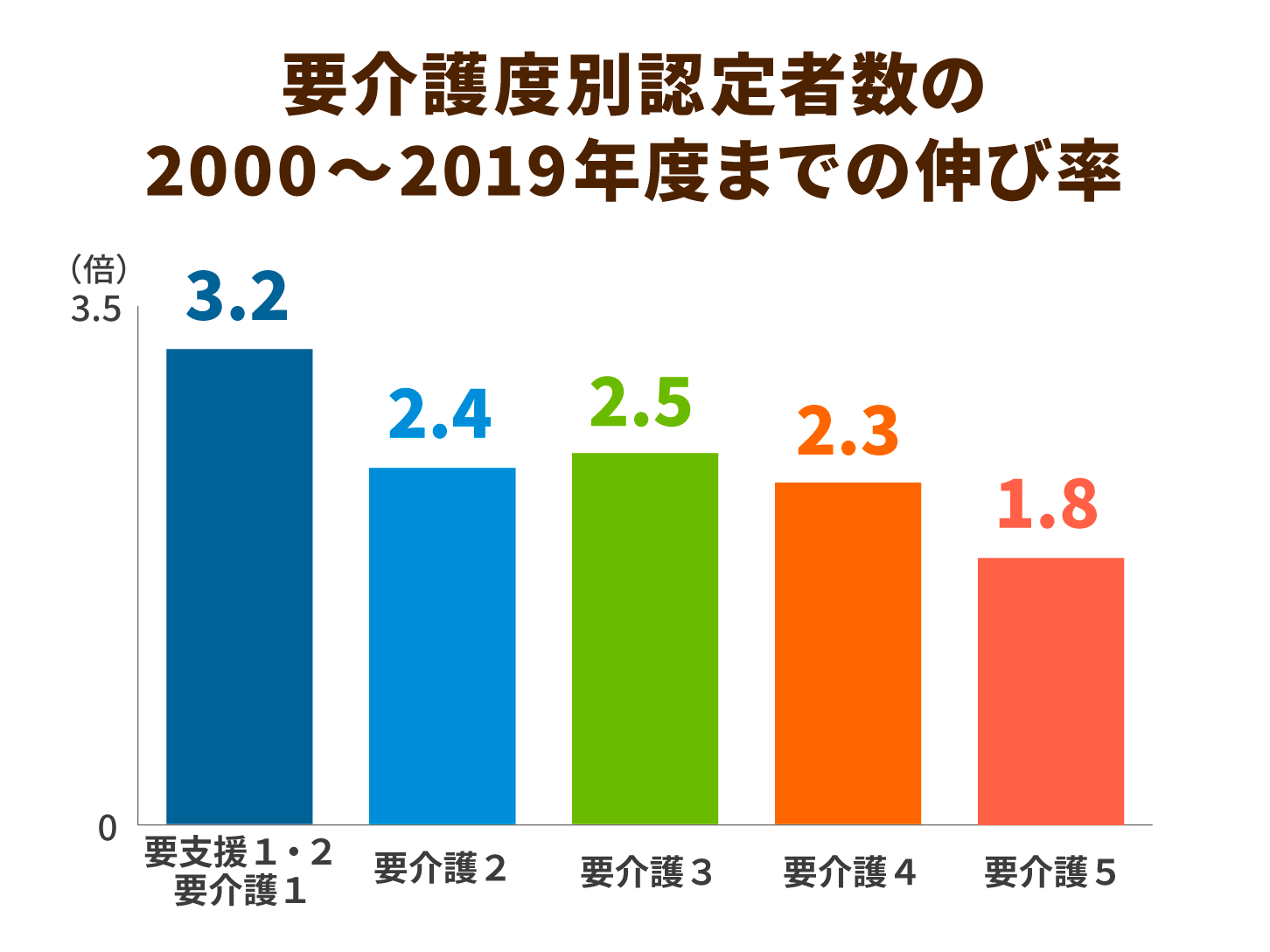

厚生労働省のデータによれば、介護保険制度が始まった2000年から2019年にかけての要介護認定者数の増加度は、要支援1~要介護1のいわゆる「軽度者」が3.2倍、「要介護2」が2.4倍、要介護3が2.5倍、要介護4が2.3倍、要介護5が1.8倍に増えています。

最も増えているのは、ある程度自分の身の回りのことができる軽度者であるわけです。

高齢化が進展する中、要介護認定者が増えていくことは避けられません。

その中でも軽度の認定者が特に増えているということは、心身状態がそれほど悪くならない早期の段階から、介護サービスを活用しようと考えている人が増えているとも言えるでしょう。

そして介護給付費を抑制するという観点で考えるなら、この軽度者を介護サービスの利用頻度が増え、給付費の額も増える重度者へと移行させないことが重要です。

そのためには、各市町村自治体の総合事業による取り組みを含め、国全体として介護予防・重度化防止により注力していく必要があります。

介護保険給付に対する適正チェックの強化も

現在、厚生労働省の指導のもと、全国の自治体で介護保険給付の適正化に向けた事業が行われていますが、この取り組みの精度をさらに高めることも重要といえます。

現在、各自治体で取り組まれている主な内容としては、要介護認定の適正化、ケアマネジメントの適正化、介護サービス提供体制および介護報酬請求における適正化などです。

要介護認定の適正化については、認知症関連の調査項目における判断基準の精度向上、訪問調査員への指導体制の充実化、審査判定の隔たり是正などが課題と言われています。

また、ケアマネジメントの適正化についてはケアプランチェック体制の強化(より自立支援に資するものへ)、介護報酬請求の適正化については不正請求への対応強化などが課題として挙げられるでしょう。

現役世代の介護保険料の負担額を減らすだけでなく、これら課題への取り組みも並行して行うことが、介護給付費増大化を抑制する上で重要といえます。

今回は経済同友会が提言したサーキットブレーカーの内容と、その背景事情について考えてきました。

人口数の多い団塊世代が75歳以上になる2025年が迫る中、どのような介護給付費抑制策を講じることができるのかに対して、今後さらに国民の注目度は高まりそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 1件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定