高齢者の消費拡大を目指すという大義のもと、低所得の高齢者を対象として2016年度中に給付される予定の「年金生活者等支援臨時福祉給付金」。

一律に現金3万円を支給する方法に対して未だ反対の声も根強いですが、実際のところ高齢者の消費現状はどのように推移しているのでしょうか。

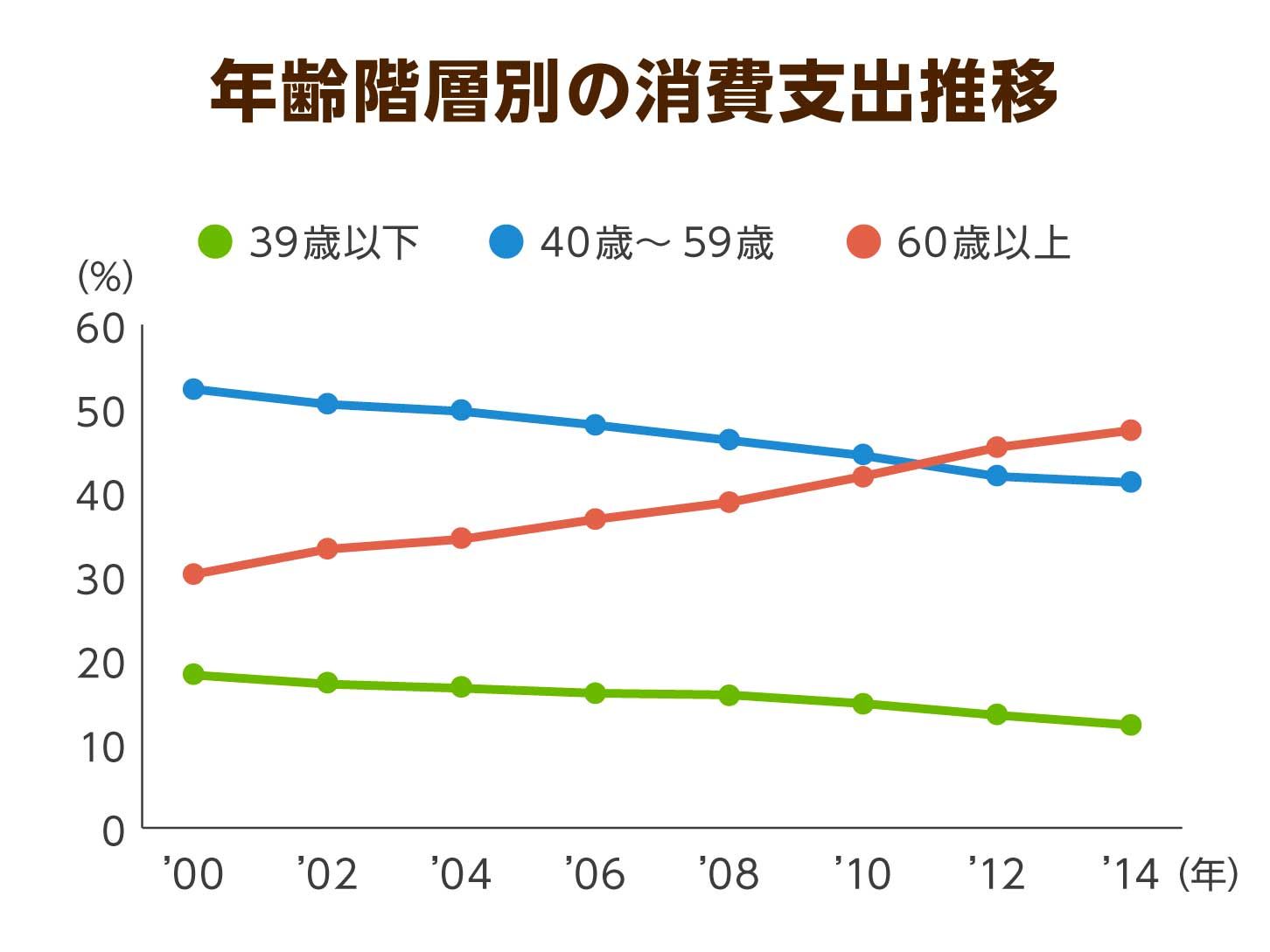

内閣府経済財政政策の白書『日本経済の潜在力の発揮に向けて』(平成27年12月)の「高齢者の消費と就労」 によると、2000年以降、60歳以上の高齢者世帯の消費支出のウェイトが上昇していて、今やおおむね全体の半分を占めるほど拡大しているといいます。

シニア消費は、日本経済を支える重要な要素であることは間違いなく、経済界も注視している分野です。

そこで、今回の特集ではシニア消費の現状をひも解きながら、今後の展望とともに、シニアの消費のさらなる拡大のために重要なことについても考えてみたいと思います。

経済へのインパクト大!シニア消費を更に拡大させるには?

右肩上がりに見えるシニア消費。しかし、その実態は消費金額の増大ではない!?

先述の白書によると、2000年以降、39歳以下、40~59歳の年齢層の消費支出が減少している一方で、60歳以上の高齢者世帯の消費支出は右肩上がりで増えています。高齢者の消費の、経済におけるインパクトが大きくなっていることがうかがえます。

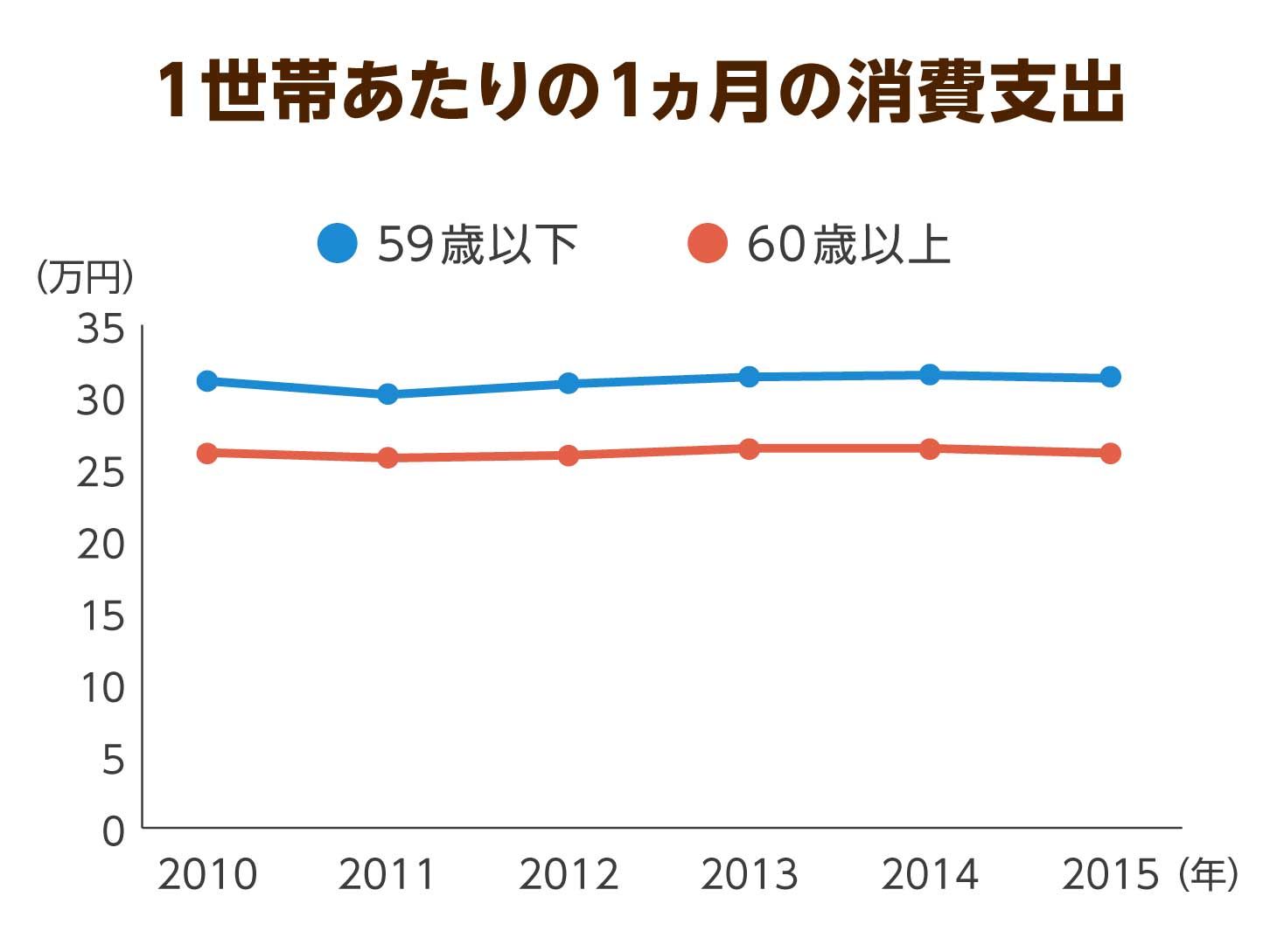

ただし、注意したいのは、60歳以上の高齢者世帯の1世帯あたりの1ヵ月の消費支出を見ると、59歳以下の世代よりも少ないという点。

あくまで、少子高齢化により全世帯に占める高齢者世帯の割合が上昇しているため、結果的にシニア消費のインパクトが増大しているといえるのです。

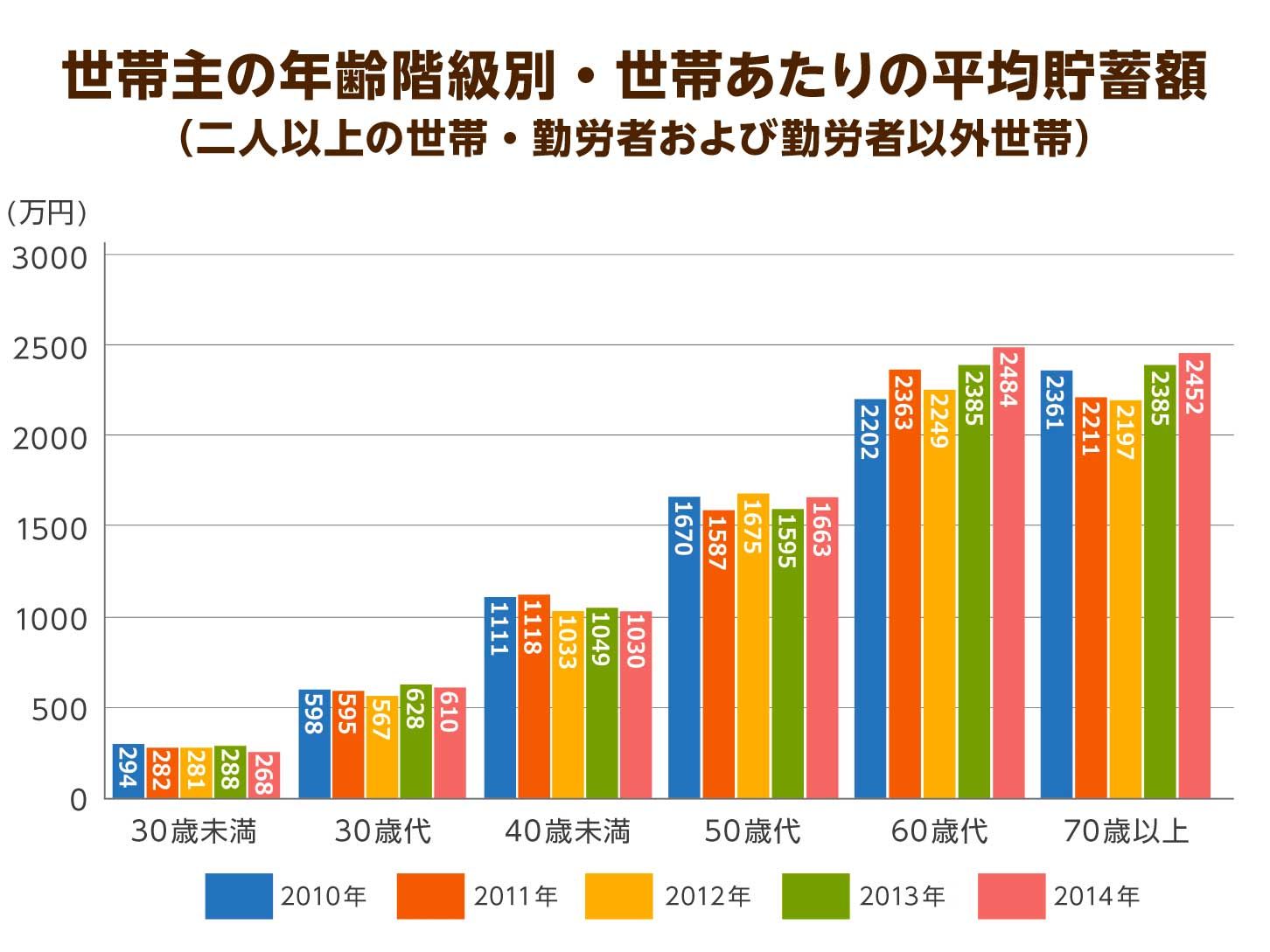

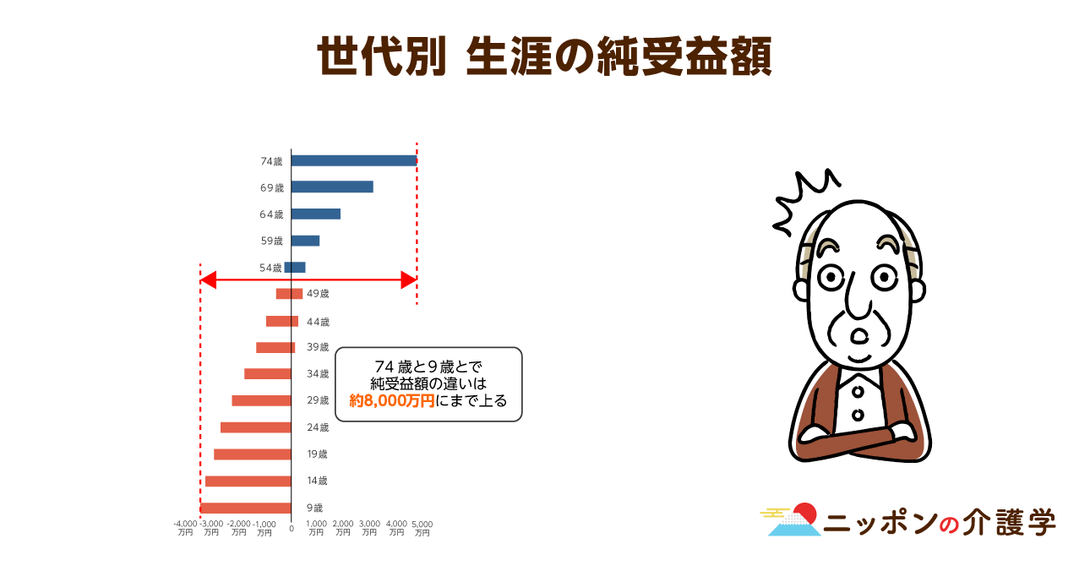

一方で、勤労所得が無くなっても巨額の金融資産を保有する世帯が少なくないとも言われます。以下に、年代別に保有する金融資産残高の平均を示したグラフを紹介しましょう。

このグラフから、60歳以上の世帯主は平均して2,000万円以上の資産を有していることが分かります。以降、年齢が進むにつれて資産額が減っていきますが、それほど多額の取り崩しはされず、75歳以上の世帯主でも2,000万円台を維持しています。

つまり、年金でほそぼそと生活していけるレベルの消費水準を保っていることが読み取れるのではないでしょうか。シニア消費を拡大させるためには、この貯蓄を少しでも使ってもらうことが必要になるわけです。

高齢者消費のカギを握るキーワードは「孫」と「健康」

シニアといえば、趣味に講じたり、気ままに旅をしたり…と、悠々自適な毎日を送っているイメージをもたれやすいのですが、実際は前項で示したように、無駄な消費はできるだけ控え、年金でまかなえる程度の消費行動にとどめられることが多くなっているようです。

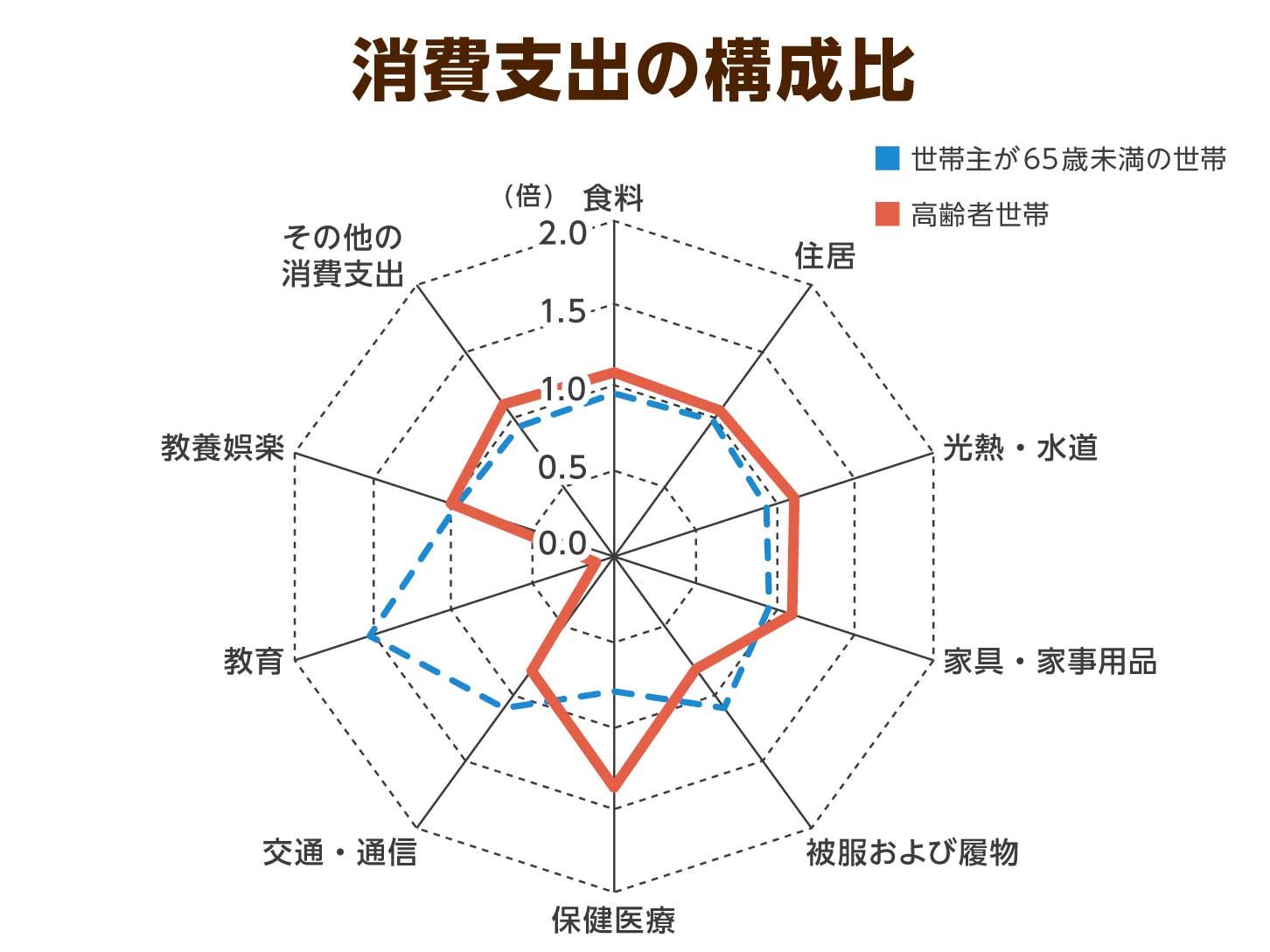

そこで、高齢者の消費の特性を見ていきたいと思います。

高齢者世帯の支出で最も大きなウェイトを占めるのが保険医療費。年齢を重ねることにより疾病などで通院や入院が増え、この部分の支出が多くなることは想像に難くありません。

また、「健康」は、高齢者を消費に走らせやすい分野のひとつと言われています。

実際、高齢者は若い年代と比べて、健康に良いとされる緑茶や健康茶などを高い値段で購入しているというデータがあります。

また、総務省の家計調査によれば、2014年のスポーツジム利用者の年代別消費の内訳は、65%の支出金額がシニア層によって占められていました。

健康長寿を目指すために、日々健康に気を遣っている現れと言えます。

「健康」のほかに、もうひとつ高齢者の財布のひもをゆるませやすいと言われているのが「孫」に関する消費です。

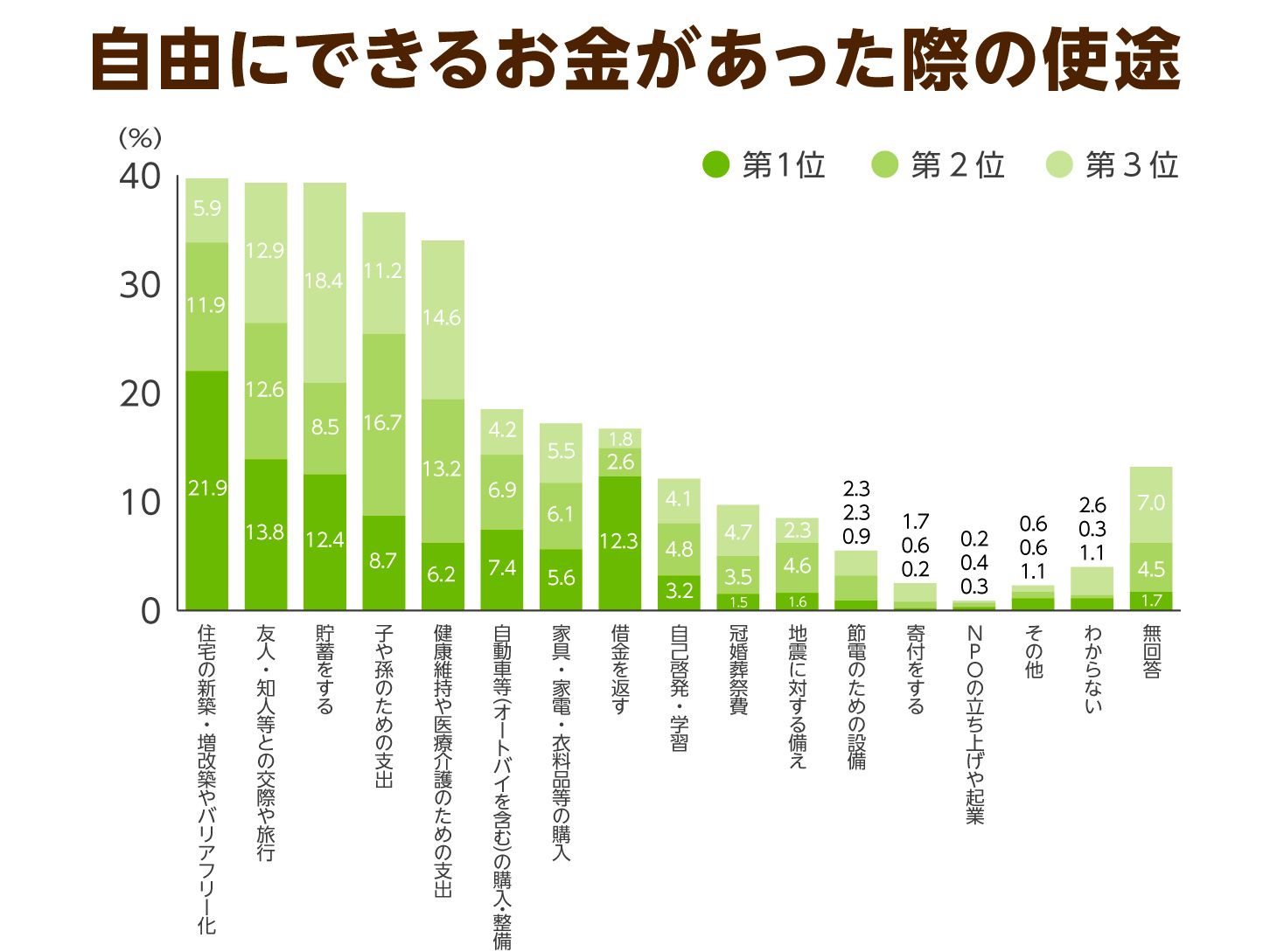

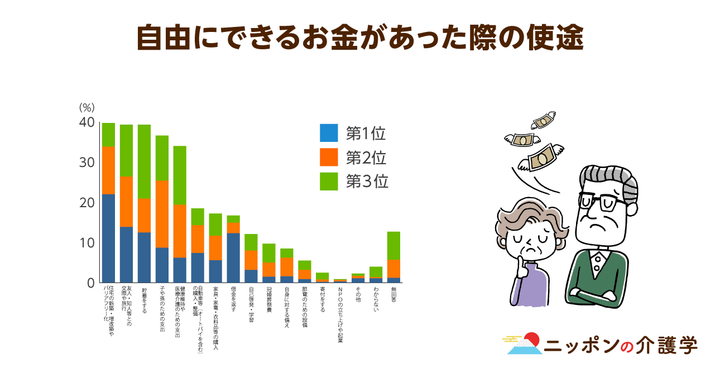

『団塊の世代の意識に関する調査結果』(内閣府)によると、住宅の新築、友人知人との交際、貯蓄などに次いで、「子や孫のための支出」が多くなっています。

特に、三世代世帯のうち、子ども・孫と同居の世帯においては、その回答数が多く、自分たちの暮らしは質素でも、祖父母はかわいい孫のためには出し惜しみせずにお金を使う傾向にあるようです。

今後の高齢化社会におけるシニア消費の未来を予測する

さて、シニア消費は今後どのような方向に向かっていくのでしょうか。これからも日本の高齢化は進むため、個人消費に占めるシニア消費の割合は高まっていき、近い未来では、やはり「健康」と「孫」分野の消費が引き続き伸びていくものと予測されます。

「健康」分野では、介護予防や健康寿命をサポートする商品・サービスは質も量が充実していくでしょうし、介護保険報酬に頼らないサービスも拡大しています。高齢化に伴い、こうした健康・介護関連の消費は、ますます増え続けていくことでしょう。

「孫」分野では生前贈与非課税枠の適用拡大が注目されています。

2013年に導入された孫への教育資金の非課税制度は、シニア層の金融資産を次世代に移転させる一定の効果があることが証明されました。

これを、孫の住宅購入などに適用範囲を拡大することで、若者の結婚・出産を後押しできるだけでなく、これまでは孫に移転しただけだったシニアの資産が実消費に回ることにもなります。

そのほか、高齢者の買い物をサポートする代行や宅配などのサービス消費も増えてくるでしょう。

現在でもすでに人口が急速に減少している地域では、スーパーマーケットなどの商業施設が撤退し、「買い物難民」と呼ばれる人が増えてきています。

そうした状況に対応するサービスが今後ますます普及すると考えられます。

今後さらにシニア消費を拡大させるには、やみくもに消費を促すようなことは避けるべきでしょうが、お金を「使わない」から「使える」「使いたい」に変えるようなきめ細やかな商品・サービスの充実が必要になってくるのはないでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定