高齢者虐待の現状とその影響

虐待の種類と発生原因

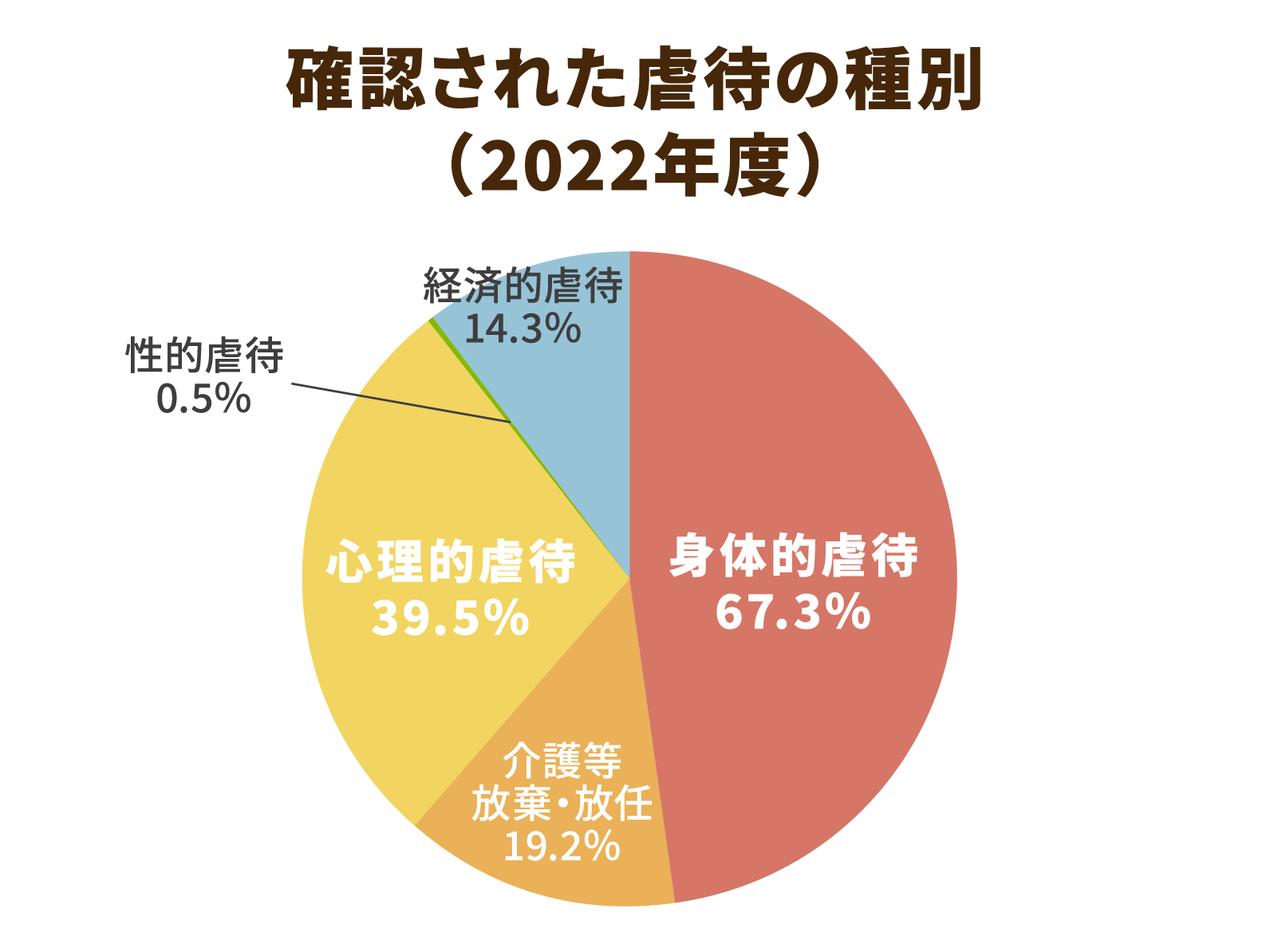

高齢者虐待には、物理的、心理的、経済的虐待、放棄・放任、性的虐待など多岐にわたる種類があります。これらの虐待は、介護者のストレス、経済的困難、家族関係のトラブル、介護知識の欠如など、多様な原因によって引き起こされます。特に家庭内での虐待は、密室で行われるため発見が難しいという特徴があります。

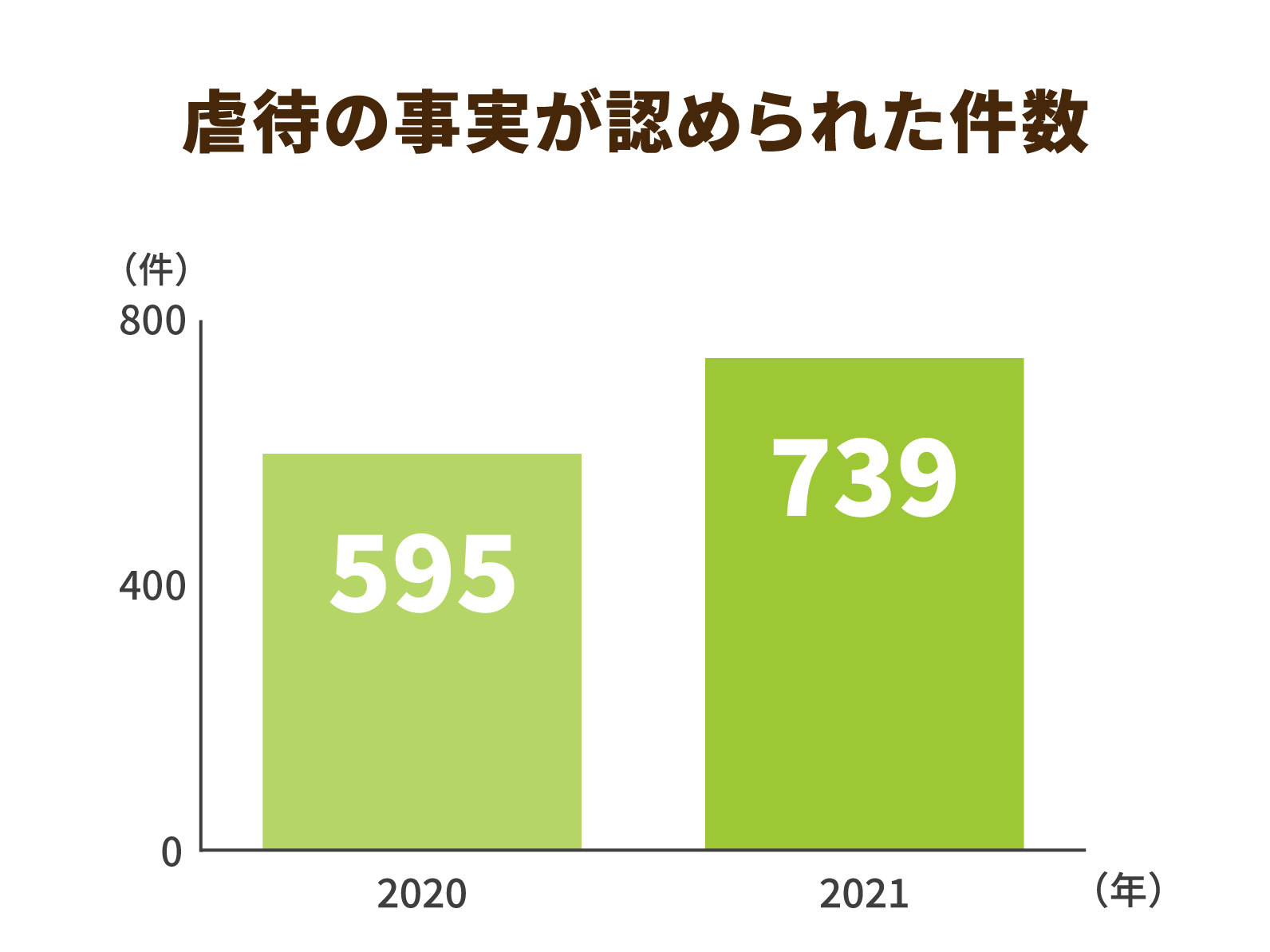

高齢者虐待の発生件数を見ると、2020年度から2021年度で144件増加しています。

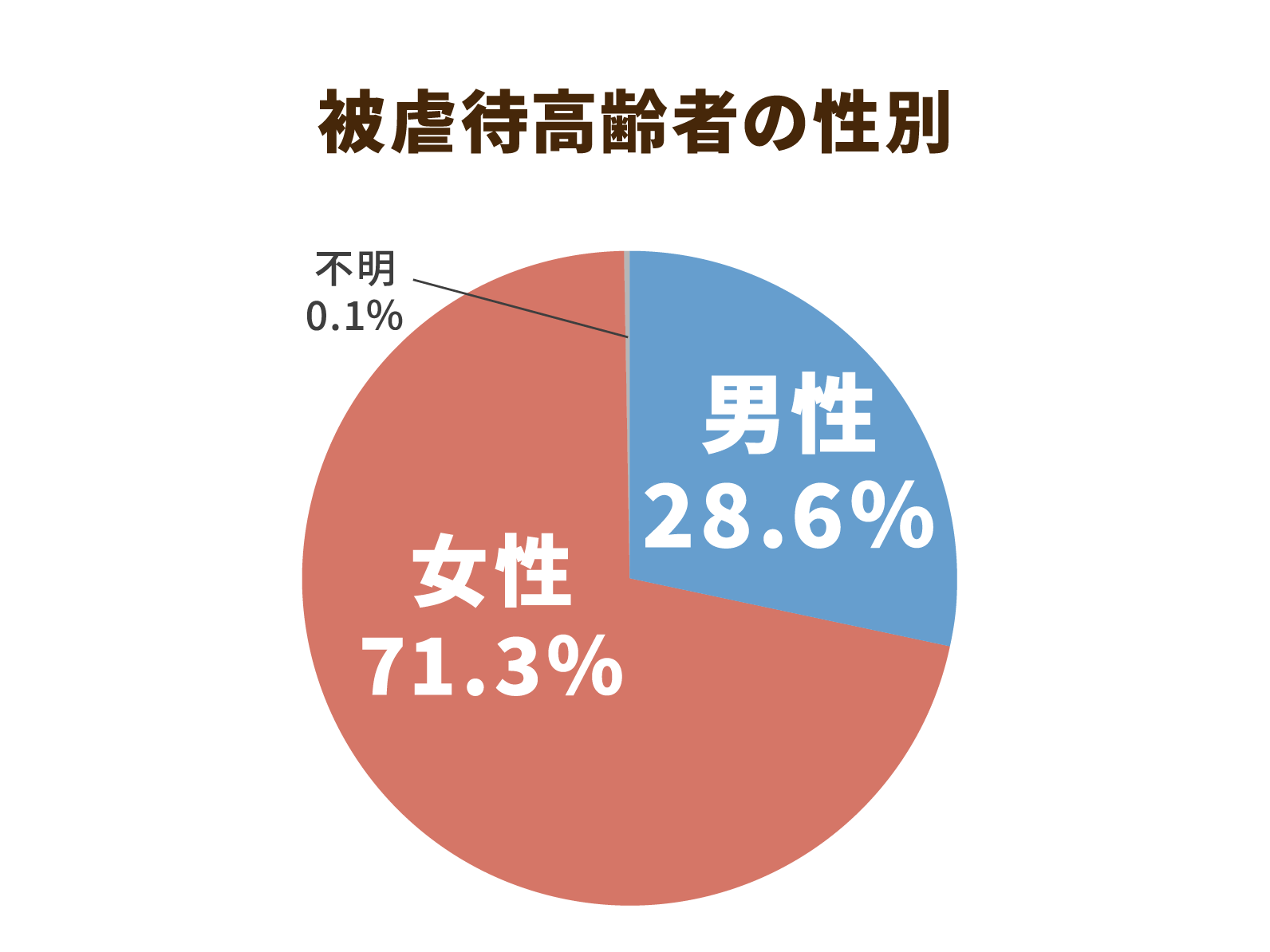

これは、社会が高齢者虐待に対する認識を深め、報告の重要性を認識し始めていることを示しています。虐待される高齢者は女性の方が多く、特に認知症や介護度の高い高齢者が虐待のリスクにさらされやすい状況にあります。

虐待の早期発見と防止策としては、介護現場での教育の強化、介護者への心理的サポートの提供、介護技術の向上が重要です。また、家族や介護施設、地域社会が連携し、高齢者が直面する問題への対応を迅速に行う体制を整えることが求められます。高齢者虐待は、個人や家族だけの問題ではなく、社会全体で対応する必要がある深刻な問題です。

高齢者虐待の影響

高齢者虐待はその被害が深刻であり、虐待の形態によっては生命に危険を及ぼすこともあります。虐待は身体的虐待、放棄・放任(ネグレクト)、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待の五つに分類され、それぞれが高齢者の身体的、精神的健康に深刻な影響を与える可能性があります。

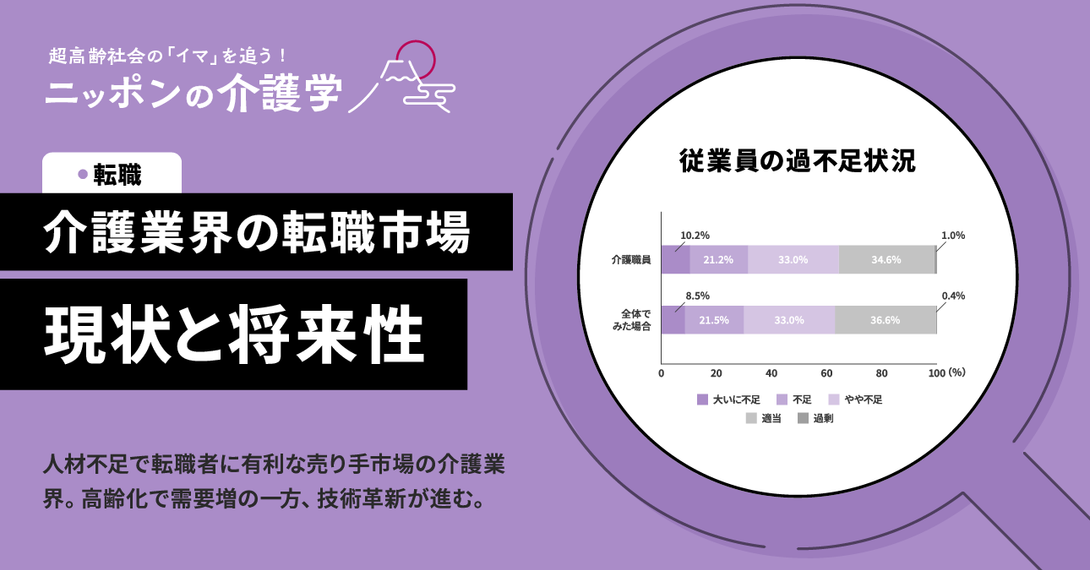

虐待の原因は多岐にわたり、介護職員の教育や知識の不足、ストレスや感情のコントロールの問題、職場の人員不足や多忙さなどが挙げられます。これらの要因が複合的に作用し、虐待行為につながることがあります。

虐待は高齢者自身だけでなく、介護を提供する事業所や職員にとっても重大な影響をもたらします。虐待が発覚した場合、事業所は利用者やその家族からの信頼を失うだけでなく、民事・刑事上の責任を問われる可能性もあります。そのため、事業所は虐待を未然に防ぐための対策を講じることが非常に重要です。

高齢者虐待の影響は単に被害者にとどまらず、介護業界全体の信頼性に影響を与えるため、虐待の防止には事業所の体制づくりが不可欠です。

対策と取り組み

高齢者虐待の防止には、介護施設や家族による意識の改革と教育が必要です。介護現場での虐待は、単に職員のモラルの問題ではなく、職場環境、教育の不足、介護事業所の体質など、多くの要因によって助長されることがあります。介護事業所は、高齢者虐待を未然に防ぐため、全職員に対する研修の実施、指針の整備、適切な委員会の開催など、組織としての取り組みが求められます。

具体的な対策として、バイスティックの7原則をはじめとする対人援助の基本原則の理解と実践が挙げられます。これには、利用者を個人として捉え、利用者の感情表現を大切にし、利用者に非審判的な態度を取り、利用者の自己決定を尊重するなどの態度が含まれます。また、虐待の前段階として「不適切なケア」の概念にも注意し、利用者やその家族の意向を尊重することが大切です。

介護施設における高齢者虐待防止策

虐待発生の根本原因と対策

介護施設での虐待発生の根本原因は、職員のモラルの問題だけではありません。職場環境、職員教育の不足、介護事業所の隠蔽体質などが複合的に関係しています。介護者のストレス管理や、介護に関する知識の不足を解消するための教育、さらには虐待を未然に防ぐための体制整備が必要です。

対策としては、職員の教育を強化し、介護者がストレスを溜め込まずに済むような支援体制を整えることが効果的です。特に認知症の利用者の介護では、コミュニケーションの難しさがストレスの原因となることが多く、この点に対する理解を深めるための研修が重要となります。また、虐待の兆候に早期に気づけるように、職員間での情報共有の仕組みを作ることも、虐待防止策の一つとして挙げられます。

法令に基づく防止策の実施

法令に基づく高齢者虐待防止策の実施は、全国の市町村や都道府県で行われています。この対応は、高齢者に対する虐待への具体的な対応状況をまとめ、高齢者虐待の未然防止、早期発見、適切な対応に資するための効果的な取組事例を収集し、報告しています。

2024年度からは全介護施設で高齢者虐待防止の推進が義務化されます。これには定期的な委員会の開催、高齢者虐待防止に関する指針の整備、年2回の研修実施、虐待防止に関する担当者の選任が含まれます。特に、虐待防止委員会では、日頃のケアで虐待につながる不適切なケアが行われていないか、スタッフの意見を共有することで、虐待を未然に防ぐことができます。さらに、高齢者虐待防止に関する指針の整備は、施設における虐待防止の基本方針や職員研修、虐待発生時の対応方法などを定めるものです 。

これらの対策は、介護施設内での虐待を未然に防ぎ、発生した場合には適切に対応するための基盤となります。高齢者虐待防止のための法令や指針に基づく取り組みは、介護施設が安全で信頼できる場であることを保証する上で重要な役割を果たします。

職場環境の整備と教育の強化

介護現場では不適切なケアが行われてしまう背景に、職員のストレスや業務負担の大きさが挙げられます。これらを予防するためには、組織運営、チームアプローチ、ケアの質、倫理観、そして職員のストレス管理に対する取り組みが必要です 。

安全衛生教育の実施は、労働災害を防止し、労働者が安全で衛生的な業務を遂行できるようにするために行われます。この教育には、雇い入れ時および作業内容変更時の教育、特別の危険有害業務従事者への教育、職長等への教育などが含まれ、職場での健康教育も重要な一環となります。

これらの取り組みは、不適切なケアを未然に防ぐだけでなく、職員が安心して働ける環境の構築にも繋がります。職場環境の改善、業務量の見直し、職員のメンタルヘルス対策、そして教育の強化を通じて、質の高いケアの提供を目指しましょう。

研修プログラムの革新と職員教育の強化

研修プログラムの革新

研修プログラムの革新は、介護現場における職員教育の質向上に不可欠です。指導担当者の教育不足や計画の不備が失敗の大きな原因となることから、事業所全体で共通の研修目標や計画を立てることの重要性が強調されます。また、面白いテーマを取り入れた研修プランにより、職員のモチベーション向上が期待されます。このようなプランは、業務効率や生産性の向上に直結します。

さらに、「笑いのプロ」や介護専門職による講義を取り入れることで、職員が新たな知識やスキルを楽しみながら学べる環境の創出が有効とされています。これにより、研修への参加意欲を高め、介護現場でのサービス向上につながると期待されます。

職員教育の強化

職員教育の強化は、介護現場での品質向上に不可欠な要素です。特に新人教育では、教え方や研修内容を明確にし、積極的な声かけで本人の理解を深めることが重要です。スキルチェックとフィードバックを通じて、新人の理解度を定期的に確認し、必要に応じてサポートを行うことで、彼らの成長を促します。

また、質の高いコミュニケーションを心がけることで、新人との信頼関係を築くことができます。このような環境は、新人が質問しやすく、自ら学びを深める意欲を高めるためにも効果的です。新人研修における明確な目標設定と期限は、研修に対するモチベーションを高める上で欠かせません。新人の早期戦力化を目指し、介護現場でのサービス品質の維持・向上を図ることができます。

研修の効果と期待

研修プログラムの改善は、主に新人介護士の離職防止につながり、介護現場全体のサービス品質の向上をもたらします。特に、介護職員初任者研修や資格取得支援は、介護の基礎知識と技術を高め、現場で即戦力として活躍できる人材を育成する上で重要な役割を果たします。

加えて、定期的に実施されるスキルアップ研修やチームビルディング研修は、職場内のコミュニケーションと協力体制を強化し、介護チームとして高品質なケアを提供するための一体感を促進します。これらの研修プログラムは、介護職員にとって成長と学習の機会を提供し、職場の満足度を高め、結果として高齢者に対する質の高いケアを実現します。このような取り組みは、介護サービスの品質向上と介護現場での働きがいの向上に不可欠だと言えるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 2件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定