東京都における外国人介護人材の現状と課題~なぜ今、外国人材が必要なのか?

高齢化の進行に伴い介護需要が増加する中、外国人介護人材の受け入れが注目されています。そんな中、東京都は2024年6月14日より、外国人介護人材のさらなる受け入れを目的とした新事業「かいごパスポートTokyo」をスタートしました。

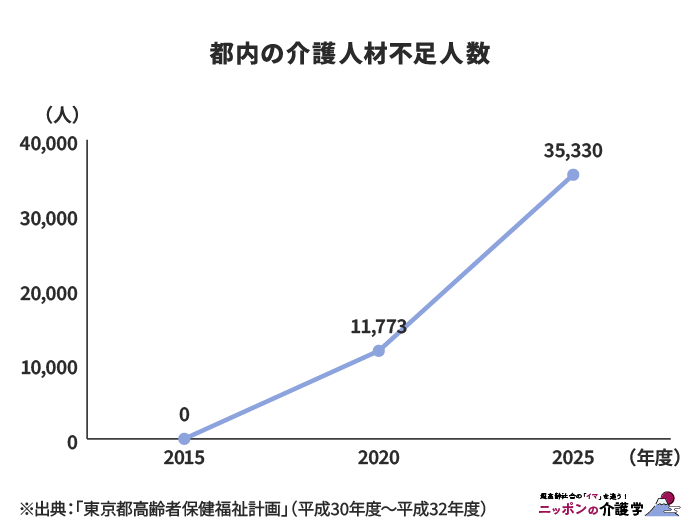

東京都の介護人材不足の実態:統計データから見る深刻な状況

東京都の介護人材不足は年々深刻化しています。東京都福祉保健局の「東京都高齢者保健福祉計画」によると、2025年には約3万6,000人の介護人材が不足すると予測されています。この数字は、都内の介護施設や在宅サービスの現場で必要とされる人材の約1割に相当し、サービスの質の低下や施設の運営困難につながる可能性があります。

また、介護職の有効求人倍率も全国平均を上回っており、2023年の東京都の介護関連職種の有効求人倍率は4.5倍を超えています。これは、求職者1人に対して4.5以上の求人があることを意味し、人材確保の困難さを如実に表しています。

このような状況下で、外国人介護人材の受け入れは、人材不足を解消するための選択肢となっています。外国人材は、介護の質を維持しつつ、人手不足を補う貴重な戦力として期待されています。

さらに、外国人材の採用には、単なる人手の確保にとどまらず、以下のようなメリットがあります。

【若い労働力の獲得】

日本で働きたいと考えている外国人には若い人材が多く、体力が必要な介護業務で活躍してもらうことが可能です。また、男性の求職者も比較的多いため、職場の男女バランスを改善する機会にもなります。

【長期的な雇用の可能性】

在留資格「介護」や特定活動(EPA介護福祉士)など、制度によっては長期にわたる雇用が可能です。例えば、在留資格「介護」では、本人が希望する限り永続的に就労してもらうことができます。これにより、安定した人材確保が期待できます。

【高い意欲と真摯な態度】

多くの外国人介護士は、「自分が働いて母国にいる家族の暮らしを支えたい」「日本で介護のスキルを身に付けたい」など明確な目的を持って来日しています。そのため、真面目で意欲の高い人材が多い傾向にあります。彼らの熱心な姿勢は、日本人職員にとっても良い刺激となり、職場全体の士気向上につながる可能性があります。

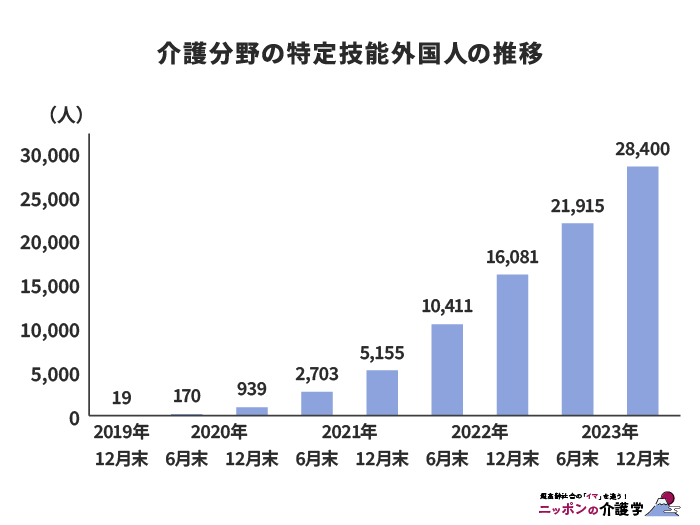

外国人介護人材の受け入れ状況:国籍別割合と増加傾向

東京都における外国人介護人材の受け入れは着実に増加しています。厚生労働省の発表によると、2023年12月末現在、 介護分野の特定技能外国人在留者数は全国で28,400人、うち東京都は2,304人です。

国籍別の割合を見ると、ベトナム、フィリピン、インドネシアからの人材が多くを占めています。具体的には、ベトナムが約40%、フィリピンが約30%、インドネシアが約15%となっています。これらの国々は、日本との経済連携協定(EPA)や技能実習制度を通じて、長年にわたり介護人材の送り出しを行ってきた実績があります。

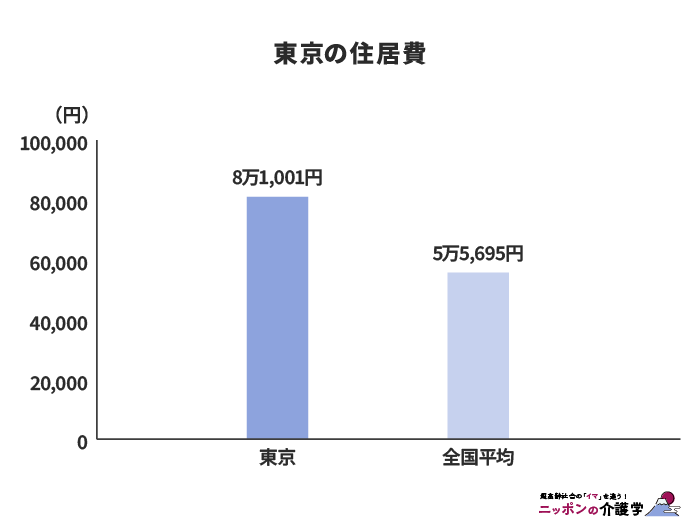

都市部特有の課題:高い生活費と住居確保の問題

東京都で外国人介護人材を受け入れる際には、都市部特有の課題にも直面します。その最たるものが、高い生活費と住居確保の問題です。

総務省の調査によると、2023年の東京都区部の消費支出は全国平均を約20%上回っています。特に、住居費は8万1,001円と、全国平均の5万5,695円と比較すると1.5倍以上となっており、外国人材にとって大きな負担となっています。

住居の確保も大きな課題です。東京都の賃貸住宅市場は競争が激しく、家賃も高額です。さらに、外国人であることを理由に入居を断られるケースも少なくありません。

これらの課題に対して、東京都や各介護施設では様々な支援策を講じています。例えば、住宅手当の支給や社宅の提供、不動産業者との連携による住居斡旋などが行われています。また、生活費の負担を軽減するため、通勤手当や食事手当などの各種手当を充実させている施設もあります。

このように、東京都における外国人介護人材の受け入れには、人材不足の解消という大きなメリットがある一方で、都市部特有の課題にも直面しています。これらの課題を克服し、外国人材が安心して働ける環境を整備することが、今後の介護現場の持続可能性を高める鍵となるでしょう。

東京都の外国人介護人材確保への新たな取り組み:『かいごパスポートTokyo』事業の全容

東京都は、深刻化する介護人材不足に対応するため、2024年から『かいごパスポートTokyo』事業を開始しました。ここでは、その事業内容と期待される効果について詳しく見ていきましょう。

「かいごパスポートTokyo」事業の目的と期待される効果

「かいごパスポートTokyo」事業の主な目的は、外国人介護人材の確保、定着支援、そして介護現場の国際化促進です。この事業により、介護人材不足の緩和、介護サービスの質の向上、国際的な人材交流の促進、地域の多文化共生の推進などの効果が期待されています。

東京都福祉保健局の発表によると、この事業を通じて2025年までに約5,000人の外国人介護人材の確保を目指しています。これは、前述の3万6千人の人材不足予測に対して、約14%をカバーする計算になります。

外国人材の増加により、多様な視点や経験を持つ人材が参入することで、サービスの幅が広がる可能性があります。また、介護技術や知識の国際的な交流が進み、日本の介護のグローバル化にも寄与すると考えられています。さらに、外国人材の増加により、地域社会の国際化や多文化理解が進むことも期待されています。

11か国語対応サイト「KaiTo」の特徴と機能

「かいごパスポートTokyo」事業の中核を成すのが、11か国語に対応した専用ウェブサイト「KaiTo」です。このサイトは東京都より委託を受けたアデコが2024年6月14日に開設したもので、海外の介護人材に向けて東京都の介護の魅力を発信しています。

「KaiTo」は、日本語、英語、中国語(簡体字・繁体字)6韓国語、ベトナム語、インドネシア語、タガログ語、タイ語、ミャンマー語、ネパール語の11言語に対応しています。これにより、より多くの国からの人材にアプローチが可能となっています。

コンテンツの多くはまだ準備中ですが、東京の介護の仕事の求人情報を掲載して都内介護事業所とのマッチングを促進する予定です。

ジャカルタの「2024 日本留学・就職フェア」への出展も

「かいごパスポートTokyo」事業では、ウェブサイトでの情報発信に加えて、海外での直接的なアプローチも積極的に行っています。その一環として、2024年7月27日から28日にかけて、インドネシア・ジャカルタで開催された「2024 日本留学・就職フェア」に出展しました。

このフェアは、日本への留学生・外国人人材の誘致を目的として、ASEANの中核国であるインドネシアにおいて高等教育機関と日本語教育機関の連携のもとに開催されました。東京都は、このような国際的なイベントに参加することで、直接的に外国人介護人材へアプローチし、東京での就労の魅力を伝える機会を得ています。

これらの取り組みを通じて、東京都は外国人介護人材の確保と定着を積極的に推進しています。

次のセクションでは、こうして誘致した外国人介護人材を支援するための東京都の具体的な施策について詳しく見ていきましょう。

外国人介護人材の活躍を促進する東京都の具体的支援策

東京都は「外国人介護従事者受入れ環境整備等事業」を通じて、外国人介護人材の受け入れから定着まで、包括的な支援を行っています。この事業は、受入れの検討・準備の支援と、受入れ期間の支援(補助金)の二つの柱で構成されています。

受入れの検討・準備の支援

【1. 外国人介護従事者受入れセミナー】

都内介護サービス事業者の責任者等を対象に、制度・法令関係、受入れの体制づくり、事例紹介などのセミナーを開催しています。

【2. 外国人介護従事者指導担当職員向け研修】

外国人介護従事者の指導担当職員を対象に、介護業務に関する指導・教育、日本での生活に対する支援などの研修を実施しています。

【3. 外国人介護従事者受入れ相談会】

都内介護サービス事業者の責任者等を対象に、受入れ前の準備事項・体制整備、外国人介護従事者の指導方法、必要な生活支援等について個別相談を実施しています。

受入れ期間の支援(補助金)

【1. 介護施設等による外国人介護職員とのコミュニケーション促進支援事業】

外国人介護職員と日本人職員や利用者とのコミュニケーション支援のための事業に対し、1事業所あたり30万円(補助率2/3)を上限に補助しています。対象となる事業には、介護業務マニュアルの作成・購入、多言語翻訳機の購入・リース、日本語学習支援などが含まれます。

【2. 介護施設等による留学生受入れ支援事業】

介護福祉士養成施設等に通う留学生を雇用し、学費等を支給する場合に経費の一部を補助します。学費(月額5万円)、入学金(20万円)、就職準備金(20万円)などが対象で、補助率は1/2です。

【3. 経済連携協定に基づく外国人介護福祉士候補者受入れ支援事業】

EPA候補者の介護福祉士国家資格取得を目的とした日本語学習等に要する経費を、1人当たり100万円を上限に全額補助します。

【4. 外国人技能実習制度に基づく外国人介護実習生の受入れ支援事業】

技能実習生(入国1年目~3年目)の日本語学習や介護技能学習に要する経費を、1人当たり67万円を上限に半額補助します。

これらの支援策により、東京都は外国人介護人材の受入れから定着、キャリア形成まで、包括的なサポートを提供しています。介護施設はこれらの支援を活用することで、外国人材をより効果的に受け入れ、育成することができます。

各支援策の詳細や申請方法については、公益財団法人東京都福祉保健財団の人材養成部介護人材養成室外国人介護人材担当に問い合わせることができます。また、各受入制度(経済連携協定、外国人技能実習制度、在留資格「介護」等)に関する詳細は、各制度所管の担当窓口に直接問い合わせることが推奨されています。

これらの支援策を効果的に活用することで、東京都の介護施設は外国人介護人材の円滑な受入れと定着を促進し、介護サービスの質の向上につなげることが期待されます。

まとめ

外国人介護人材の活用は、単に人手不足を解消するだけでなく、多様な視点や新しい発想を取り入れることで、介護サービスの質の向上にもつながる可能性を秘めています。東京都の支援策を最大限に活用しつつ、各施設の特性に合わせた取り組みを進めていくことが、今後の介護現場の発展に不可欠だと言えるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定