介護事故の定義と種類

介護現場において、事故は避けて通れない問題です。しかし、その定義や範囲を正しく理解し、適切な対策を講じることで、多くの事故を未然に防ぐことができます。ここでは、介護事故の定義や種類、特に注意すべきリスクについて詳しく解説していきます。

介護事故とは?定義と範囲を正しく理解しよう

介護事故とは、介護サービスの提供中に発生した、利用者の生命・身体・財産に関わる事故のことを指します。重要なのは、事業所や職員の過失の有無にかかわらず、幅広く事故として捉えることです。厚生労働省の定義によれば、介護事故とは以下のようなものを指します。

- 利用者の死亡事故

- 医師の診断を受け、何らかの治療が必要となった事故

- 利用者の生命または身体の安全に重大な影響を及ぼす恐れがあると認められる事故

これらの事故が発生した場合、介護事業所には市町村への報告義務があります。

とはいえ、報告義務の有無にかかわらず、軽微な事故やヒヤリハット事例も含めて広く捉え、対策を講じることが重要です。

介護事故の範囲は非常に広く、施設内での転倒や誤嚥だけでなく、送迎中の交通事故や利用者の所有物の紛失・破損なども含まれます。さらに、利用者間のトラブルや感染症の集団発生なども、広義の介護事故として捉えられることがあります。

介護事業所が責任を負うべき事故かどうかは、個々のケースによって異なりますが、まずは幅広く事故として認識し、適切な対応と再発防止策を講じることが求められます。

最も多い介護事故は転倒・転落事故

介護現場で最も頻繁に起こる事故が、転倒・転落事故です。高齢者は加齢に伴う筋力低下や平衡感覚の衰えにより、転倒のリスクが高まります。また、認知症などにより自身の身体能力を過大評価してしまうケースもあり、注意が必要です。

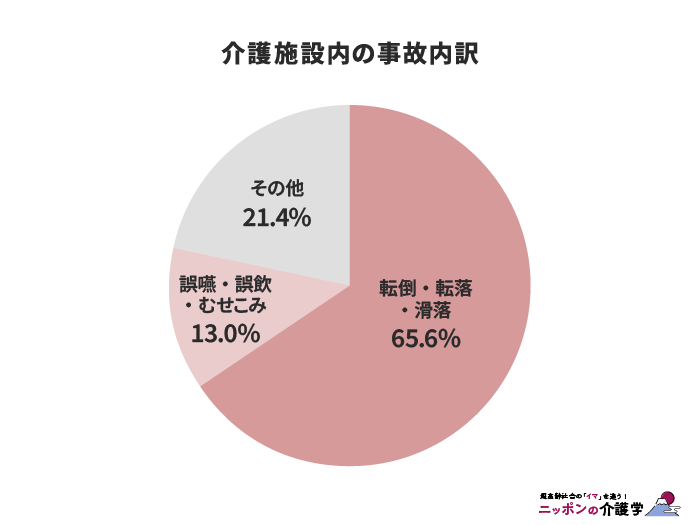

公益財団法人介護労働安定センターの調査によると、介護施設内の事故のうち、転倒・転落・滑落事故が全体の65.6%を占めています。

この数字からも、転倒・転落事故がいかに多いかがわかります。さらに注目すべきは、これらの事故による怪我の深刻さです。

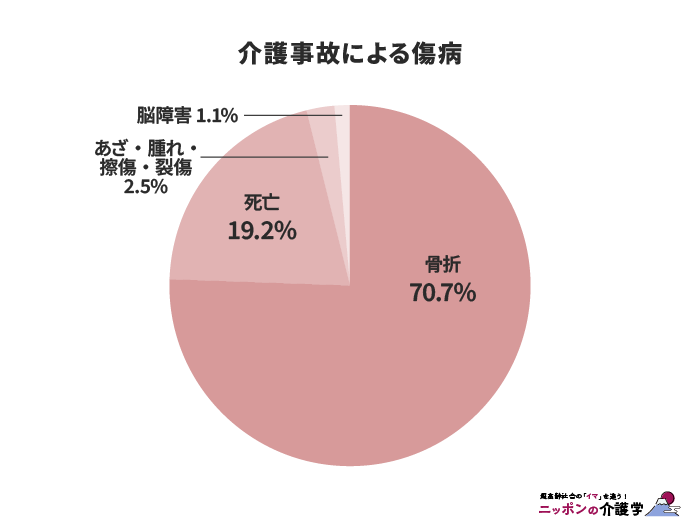

また、同じ調査によると、介護事故による怪我の70.7%が骨折となっています。高齢者の骨折は、その後の ADL(日常生活動作)の低下につながる可能性が高く、時には生命に関わる合併症を引き起こすこともあります。

転倒・転落事故が起こりやすい場面としては、以下のようなものが挙げられます。

- ベッドからの起き上がりや移乗時

- トイレへの移動時

- 入浴時(特に浴室への出入り)

- 歩行時(特に段差や滑りやすい場所)

- 車椅子使用時(特にブレーキのかけ忘れ)

これらの場面では、職員の見守りや適切な介助が特に重要となります。また、環境整備(手すりの設置、段差の解消、滑り止めマットの使用など)も効果的な予防策となります。

誤嚥・窒息事故を防ぐためには

誤嚥・窒息事故は、転倒・転落事故に次いで多い介護事故の一つです。特に、嚥下機能が低下している高齢者にとっては、日常的に起こり得るリスクであり、最悪の場合、死亡事故につながる可能性もあります。

先述の介護労働安定センターの調査によると、誤嚥・誤飲・むせこみ事故は全体の13%を占めており、転倒・転落事故に次いで2番目に多い事故となっています。

誤嚥・窒息事故を防ぐために、食事介助時には以下のポイントに注意が必要です。

- 利用者の嚥下機能に合わせた食事形態の選択

- 適切な姿勢の保持(できるだけ座位で、あごを引いた姿勢)

- 一口量の調整と食べるペースの管理

- 食事中の会話を控えめにする

- 食後のうがいや口腔ケアの実施

特に注意が必要なのは、認知症の利用者や、嚥下機能の低下が顕著な利用者です。これらの利用者に対しては、より慎重な観察と介助が求められます。

また、誤嚥・窒息事故は食事中だけでなく、歯磨きやうがいの際にも起こり得ることを認識しておく必要があります。口腔ケア時にも適切な姿勢を保ち、誤嚥のリスクに注意を払うことが重要です。

薬の誤投与や感染症なども要注意

転倒や誤嚥以外にも、介護現場ではさまざまな事故のリスクが存在します。ここでは、見落としがちかつ重要な介護事故のリスクについて解説します。

【1. 薬の誤投与事故】

薬の誤投与は、重大な健康被害につながる可能性がある事故ですが、全介護事故の2%を占めています。誤投与の形態としては、薬の種類の間違い、投与量の間違い、投与時間の間違い、利用者の取り違えなどがあります。

【2. 感染症の集団発生】

高齢者施設では、インフルエンザやノロウイルスなどの感染症が集団発生するリスクが高くなっています。高齢者は免疫力が低下していることが多く、一度感染症が発生すると重症化や集団感染につながりやすいため、特に注意が必要です。

介護事故事例集~よくある事故パターンと対策~

介護事故を防ぐためには、実際に起きた事故やヒヤリハット事例を学び、同様の事故を繰り返さないようにすることが重要です。ここでは、介護現場でよく見られる事故のパターンとその対策について、具体的な事例を交えて解説していきます。

入浴介助中の転倒事故

入浴介助中の転倒事故は、重大な怪我につながる可能性が高い事故の一つです。滑りやすい環境や身体のバランスを崩しやすい状況など、様々なリスク要因が重なるため、特に注意が必要です。

具体的な事例として、80代の男性利用者Aさんが、デイサービスでの入浴介助中に転倒し、大腿骨頸部骨折を負った事例を考えてみましょう。

Aさんは軽度の認知症があり、歩行はふらつきがあるものの自立していました。事故は、浴室内で洗体を終えた後、立ち上がる際に発生しました。職員が一瞬目を離した隙に、Aさんが自力で立ち上がろうとして転倒したのです。

この事例から学べる予防策として、まず利用者の身体状況の正確な把握と情報共有が挙げられます。Aさんの歩行状態や認知症の程度について、全職員が正確に把握し、情報を共有していれば、より慎重な介助ができた可能性があります。

次に、環境整備の徹底が重要です。浴室内の床は常に乾いた状態を保ち、必要に応じて滑り止めマットを使用するなど、転倒リスクを減らす工夫が必要です。

さらに、適切な介助技術の習得と実践が欠かせません。立ち上がりの介助など、安全な入浴介助の技術を全職員が習得し、実践することが重要です。

最後に、見守りの徹底が挙げられます。たとえ一瞬であっても、利用者から目を離さないよう徹底することが必要です。

食事中の誤嚥事故

食事中の誤嚥事故は、窒息や誤嚥性肺炎などの重篤な状態につながる可能性があるため、細心の注意が必要です。

具体的な事例として、90代の男性利用者Bさんが、特別養護老人ホームでの夕食時に誤嚥し、意識不明の重体となった事例を考えてみましょう。

Bさんは嚥下機能の低下が認められていましたが、本人の希望で普通食を摂取していました。事故発生時、職員は他の利用者の介助中で、Bさんの異変にすぐに気づくことができませんでした。

この事例から学べるリスクアセスメントのポイントとして、まず嚥下機能の定期的な評価が挙げられます。嚥下機能は日々変化する可能性があるため、定期的な評価が必要です。特に、体調の変化や薬の変更があった場合は注意が必要です。

次に、適切な食事形態の選択が重要です。嚥下機能に合わせた食事形態(刻み食、ペースト食など)を選択することが重要です。本人の希望と安全性のバランスを取ることも必要です。

さらに、食事環境の整備が欠かせません。姿勢、食器、介助方法など、食事環境全体を評価し、最適な状態を整えることが大切です。

最後に、職員の配置と観察体制の確認が重要です。食事時の職員配置を適切に行い、全ての利用者を観察できる体制を整えることが重要です。

送迎時の事故

送迎時の事故は、車両事故と乗降時の事故に大別されます。どちらも重大な結果につながる可能性があるため、細心の注意が必要です。

車両事故の具体的な事例として、デイサービスの送迎車が、利用者を乗せて走行中、前方不注意により停車中の車両に追突した事例を考えてみましょう。幸い大きな怪我はなかったものの、利用者に軽い打撲と精神的ショックを与えてしまいました。

この事例から学べる車両事故防止のポイントとして、まず運転者の健康管理が挙げられます。疲労や体調不良は事故のリスクを高めるため、送迎前の健康チェックを徹底することが重要です。次に、安全運転の徹底が必要です。速度制限の厳守、十分な車間距離の確保、シートベルトの着用確認などを徹底します。

さらに、車両の定期点検も欠かせません。ブレーキやタイヤなど、車両の定期的な点検と整備を行います。

最後に、緊急時の対応訓練も重要です。事故発生時の対応手順を整備し、定期的に訓練を行うことが必要です。

そのほかの乗降時の事故の具体的な事例としては、85歳の女性利用者Cさんが、デイサービスの帰りに送迎車から降りる際、足を踏み外して転倒し、手首を骨折した事例が挙げられます。Cさんは軽度の認知症があり、歩行にも不安定さがありました。

この事例から学べる乗降時の事故防止のポイントとして、まず利用者の身体状況の把握が重要です。利用者一人ひとりの身体状況や認知機能を正確に把握し、適切な介助を行う必要があります。次に、安全な乗降場所の確保が必要です。段差や傾斜が少なく、十分なスペースがある場所を選びます。

さらに、適切な介助方法の実践が欠かせません。必要に応じて、複数の職員で介助を行い、声かけを行いながら利用者のペースに合わせた介助を心がけます。

最後に、環境整備も重要です。雨天時はぬれた路面に注意し、必要に応じて滑り止めマットを使用するなどの対策が必要です。

送迎時の事故を防ぐためには、上記のポイントに加えて、送迎ルートの最適化、職員教育の徹底、緊急時の連絡体制の整備、家族との情報共有などの対策も効果的です。これらの対策を総合的に実施することで、送迎時の事故リスクを大幅に軽減することができます。

夜間の徘徊による事故

認知症の利用者が増加する中、夜間の徘徊による事故は大きな問題となっています。厚生労働省の調査によると、介護施設に入所している認知症高齢者のうち、約20%に徘徊行動が見られるとされていますが、転倒や外出による行方不明など、重大な事故につながる可能性があるため、適切な対策が求められます。

具体的な事例として、特別養護老人ホームに入所している87歳の男性利用者Dさんが、夜間に徘徊し、階段から転落して頭部を強打した事例を考えてみましょう。Dさんは認知症があり、以前から夜間の徘徊傾向が見られていました。事故発生時、夜勤の職員は他の利用者の対応中で、Dさんの徘徊に気づくのが遅れてしまいました。

この事例から学べる夜間の徘徊事故防止のポイントとして、まず個別ケアプランの作成が挙げられます。利用者一人ひとりの生活リズムや行動パターンを把握し、個別のケアプランを作成することが重要です。

次に、環境整備が必要です。転倒リスクの高い場所(階段、段差など)の安全対策、センサーや見守りカメラの適切な設置、夜間の適切な照明設定などが考えられます。

さらに、職員の配置と連携も重要です。夜勤帯の適切な人員配置と、職員間の情報共有や連携体制の強化が必要です。最後に、非薬物的介入の実践も効果的です。日中の活動を増やし、夜間の良質な睡眠を促したり、不安や焦燥感を軽減するためのコミュニケーションを図るなどの取り組みが考えられます。

薬の誤投与事故

薬の誤投与は、利用者の健康に直接影響を与える重大な事故です。薬の種類や量の間違い、投与時間の誤り、利用者の取り違えなど、様々な形態で発生する可能性があります。ここでは、具体的な事例を基に、リスク要因と防止策について詳しく解説します。

具体的な事例として、特別養護老人ホームで75歳の女性利用者Eさんに、別の利用者の薬を誤って投与してしまった事故を考えてみましょう。Eさんは幸いにも大きな健康被害はありませんでしたが、血圧が一時的に上昇し、不安感を訴えました。

この事例から学べるリスク要因として、まず薬の管理体制の不備が挙げられます。薬の保管方法や配薬手順が不適切だった可能性があります。次に、職員の確認不足も大きな要因です。利用者名や薬の内容を十分に確認せずに投薬してしまったことが考えられます。さらに、業務の繁忙さや夜勤など、職員の注意力が低下しやすい状況も誤投与のリスクを高めます。

これらのリスク要因を踏まえ、以下のような防止策が考えられます。

【1. 薬の管理体制の強化】

薬剤の保管場所を整理し、利用者ごとに明確に区分けします。また、薬袋や薬箱にはっきりと利用者名を記載し、色分けするなどの工夫も効果的です。

【2. ダブルチェック体制の導入】

薬の準備から投与までの過程で、複数の職員によるチェックを行います。特に、薬の種類や量の変更時には念入りに確認します。

【3. 投薬時の確認手順の徹底】

投薬の際は、「3回確認」(準備時、投与直前、投与後)を徹底します。利用者の名前を声に出して確認し、薬の内容と量を再度チェックします。

【4. 職員教育の充実】

薬の知識や投薬手順に関する定期的な研修を実施します。また、ヒヤリハット事例を共有し、事故防止の意識を高めます。

【5. 環境整備】

投薬作業を行う場所の照明を十分に確保し、作業に集中できる環境を整えます。また、夜間など注意力が低下しやすい時間帯には、特に慎重な対応を心がけます。

薬の誤投与事故は、適切な対策を講じることで大幅に減らすことができます。利用者の安全を守るため、組織全体で取り組む姿勢が重要です。

介護事故防止のための4つの対策と事故報告書の書き方

リスクアセスメントの実施と個別ケアプランの作成

介護事故を防ぐ第一歩は、各利用者のリスクを正確に把握することです。これを「リスクアセスメント」と呼びます。リスクアセスメントでは、利用者の身体状況、認知機能、生活習慣、既往歴などを総合的に評価し、起こりうる事故のリスクを予測します。

例えば、歩行が不安定な利用者に対しては転倒リスクを、嚥下機能が低下している利用者に対しては誤嚥リスクを重点的に評価します。このアセスメントは、利用者の状態が変化するたびに、あるいは定期的に見直す必要があります。

リスクアセスメントの結果に基づいて、個別のケアプランを作成します。このケアプランには、リスクを軽減するための具体的な対策や、注意すべきポイントを明記します。例えば、転倒リスクの高い利用者に対しては、「移動時は必ず職員が付き添う」「ベッドからの立ち上がりには特に注意する」といった具体的な指示を盛り込みます。

個別ケアプランの作成と実施により、各利用者の特性に応じたきめ細かなケアが可能となり、事故のリスクを大幅に軽減することができます。

職員教育とマニュアルの整備

介護事故を防ぐためには、職員一人ひとりの知識とスキルの向上が不可欠です。定期的な研修や勉強会を通じて、最新の介護技術や事故防止策、緊急時の対応方法などを学ぶ機会を設けることが重要です。

特に、新人職員に対しては、入職時の研修を充実させることが大切です。基本的な介護技術はもちろん、施設の方針や手順、利用者への接し方など、幅広い内容を丁寧に指導する必要があります。

また、ベテラン職員に対しても、定期的なスキルアップ研修を実施することが重要です。長年の経験から培われた「暗黙知」を「形式知」として共有し、組織全体の介護の質を向上させることができます。

さらに、事故防止のためのマニュアルを整備し、定期的に更新することも重要です。マニュアルには、日常的な介護手順だけでなく、緊急時の対応手順や、事故発生時の報告ルートなども明記しておきます。このマニュアルを全職員が理解し、いつでも参照できる状態にしておくことで、統一された安全な介護の提供が可能となります。

環境整備と福祉用具の適切な使用

介護事故の多くは、施設内の環境や福祉用具の不適切な使用に起因しています。したがって、安全な環境づくりと福祉用具の適切な使用は、事故防止の要となります。

まず、施設内の環境整備について考えてみましょう。転倒防止のために、床材は滑りにくいものを選び、段差はできるだけなくすか、スロープを設置します。廊下や階段には手すりを設置し、十分な照明を確保します。浴室やトイレなど水を使う場所は特に注意が必要です。滑り止めマットの使用や、温度差による体調変化を防ぐための空調管理も重要です。

また、家具や設備の配置にも注意が必要です。車いすでの移動を考慮した十分な通路幅の確保や、ベッドの配置なども事故防止の観点から検討する必要があります。

福祉用具の使用に関しては、各利用者の身体状況に合わせた適切な選択と使用が重要です。例えば、車いすを選ぶ際は、利用者の体格や使用目的に合わせて適切なサイズと機能を持つものを選びます。また、ベッドの高さや手すりの位置なども、利用者の状態に合わせて適切に調整する必要があります。

さらに、福祉用具の定期的な点検と適切なメンテナンスも欠かせません。車いすのブレーキの効きや、ベッドの電動機能の動作確認など、日常的なチェックを徹底することで、用具の不具合による事故を防ぐことができます。

厚生労働省の「福祉用具ヒヤリハット事例集2019」によると、福祉用具に関連するヒヤリハット事例の中で最も多かったのは車いすに関するものでした。具体的には以下のような事例が報告されています。

- ブレーキのかけ忘れによる転倒

- フットレストへの足の引っかかり

- 移乗時の転落

- 車いすからのずり落ち

これらの事例から、福祉用具の正しい使用方法の周知徹底と、日常的な点検の重要性が浮き彫りになります。職員への定期的な研修や、チェックリストの活用などが効果的な対策として考えられます。

ヒヤリハット報告の活用と分析

「ヒヤリハット」とは、重大な事故には至らなかったものの、ヒヤリとしたりハッとしたりした出来事のことを指します。これらの小さな兆候を見逃さず、積極的に報告・共有し、分析することで、大きな事故を未然に防ぐことができます。

なお、公益財団法人介護労働安定センターの調査によると、介護事業所におけるヒヤリハット活動を8割弱が実施しているようです。

ヒヤリハット報告を効果的に活用するためには、以下のような取り組みが重要です。

【1. 報告しやすい環境づくり】

職員が気軽に報告できる雰囲気や仕組みを作ることが大切です。例えば、報告書の簡素化や、匿名での報告を可能にするなどの工夫が考えられます。

【2. 報告内容の分析】

集まった報告を定期的に分析し、傾向や共通点を見出します。例えば、特定の時間帯や場所で多く発生しているなどの傾向が分かれば、重点的な対策を講じることができます。

【3. 対策の立案と実施】

分析結果に基づいて具体的な対策を立案し、実施します。この際、現場の職員の意見を積極的に取り入れることで、より実効性の高い対策を打ち出すことができます。

【4. 結果の共有とフィードバック】

立案・実施した対策とその効果について、全職員に共有します。このフィードバックにより、職員の意識向上と更なる改善につながります。

事故発生時の適切な対応と再発防止策

万全の対策を講じていても、不幸にも事故が発生してしまう可能性はゼロではありません。そのため、事故が発生した際の適切な対応手順をあらかじめ定めておくことが重要です。まず、利用者の安全確保が最優先事項です。事故の状況に応じて、応急処置や医療機関への搬送などを迅速に行います。同時に、施設長や管理者への報告、家族への連絡も速やかに行う必要があります。

事故発生後は、事故の詳細な記録を残すことが重要です。事故の日時、場所、状況、対応内容などを正確に記録します。この記録は、後の分析や再発防止策の立案、さらには行政への報告や家族への説明の際にも重要な資料となります。

次に、事故の原因分析を行います。単に表面的な原因を追及するのではなく、なぜそのような状況が生まれたのか、根本的な原因を探ることが大切です。この分析には、現場の職員だけでなく、管理者や外部の専門家なども交えて多角的な視点で行うことが効果的です。

原因分析に基づいて、具体的な再発防止策を立案します。この際、一時的な対症療法的な対策だけでなく、システムや環境の改善など、長期的な視点での対策も考える必要があります。立案した対策は、全職員に周知徹底し、確実に実行に移します。

また、事故の内容や対応、再発防止策については、他の利用者や家族にも適切に説明することが重要です。透明性を保つことで、施設への信頼を維持することができます。

最後に、介護事故への対応において最も重要なのは、事故を個人の責任に帰するのではなく、組織全体の問題として捉えることです。責任追及ではなく、より安全なケアの提供を目指すという姿勢を全職員で共有することが、真の意味での事故防止につながります。

介護事故の防止と適切な対応は、利用者の安全を守り、質の高い介護サービスを提供するための基本です。本章で解説した様々な取り組みを、各施設の状況に合わせて適切に実施することで、より安全で信頼される介護サービスの提供が可能となるでしょう。

介護事故は決してゼロにはならないかもしれません。しかし、一つ一つの事故やヒヤリハットから学び、常に改善を続けていくことで、事故のリスクを最小限に抑え、利用者にとってより安全で快適な環境を作り出すことができます。介護に携わる全ての人が、この意識を持ち続けることが、より良い介護サービスの実現につながるのです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定