高齢者はうつ病になりやすい?

高齢者は年齢を重ねることで様々な喪失体験や環境の変化を経験し、うつ病のリスクが高い状態です。しかし、高齢者特有の症状や認知症との類似性から、適切な診断や治療が遅れてしまうケースが少なくありません。

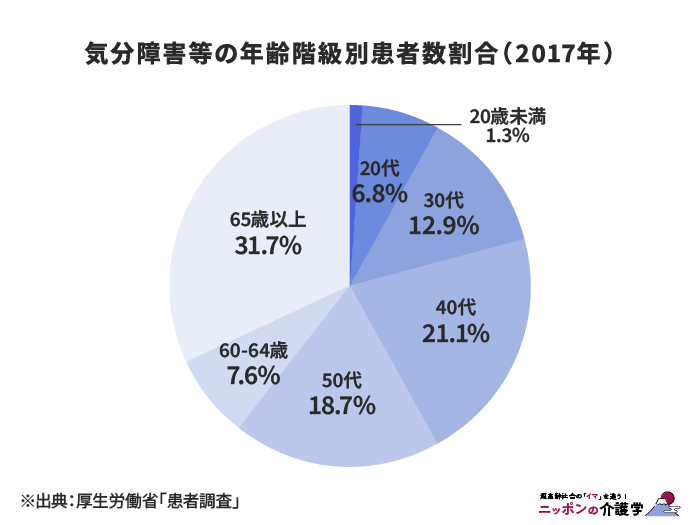

厚生労働省の調査によると、全体の気分障害患者のうち、3割以上が高齢者であることが分かりました。

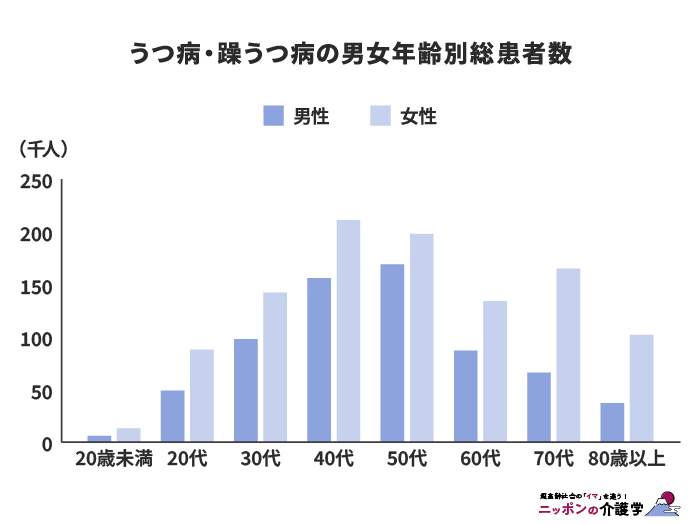

さらに、性別・年齢階層ごとの気分障害(双極性障害を含む)の患者数を見ると、女性は30歳代~70歳代まで高い水準で推移しており、特に高齢者では男性に比べて女性の患者が非常に多い傾向が明らかになっています。

この数字からも分かるように、高齢者うつ病は決して珍しい病気ではありません。しかし、高齢者特有の症状や認知症との混同から、適切な診断や治療が遅れてしまうケースが多いのが現状です。

高齢者がうつになりやすい理由

高齢者がうつ病になりやすい理由は、複合的な要因が絡み合っています。

まず、加齢に伴う身体機能の低下や慢性疾患の増加が挙げられます。痛みや不調が日常的になることで、生活の質が低下し、精神的な負担が増大します。

また、退職による社会的役割の喪失や、収入の減少による経済的不安も大きな要因です。長年培ってきた自己アイデンティティの変化や、社会との接点の減少は孤独感を深めることがあります。

さらに、配偶者や友人との死別経験も高齢者特有の大きなストレス要因となります。そのうえ、高齢者は若い世代に比べて環境の変化に適応するのに時間がかかることが多く、ストレスに対する脆弱性が高まっています。

これらの身体的、心理的、社会的要因が複雑に絡み合い、高齢者のうつ病リスクを高めているのです。

見逃されやすい5つのサイン

高齢者のうつ病は、以下のサインが見られることが多いですが、これらは単なる老化や疲れとして見過ごされがちです。

【1. 身体症状の増加】

頭痛、腰痛、胃腸の不調、めまいなどの身体症状が増えます。これらの症状は、他の身体疾患と混同されやすいため、うつ病の可能性を見逃してしまうことがあります。

【2. 意欲低下や無気力】

これまで楽しんでいた活動への興味を失ったり、日常生活の意欲が低下したりします。「年のせいだから」と片付けられがちですが、実はうつ病のサインかもしれません。

【3. 睡眠障害】

不眠や過眠といった睡眠の問題が現れます。特に朝早く目覚めてしまい、そのまま眠れなくなる早朝覚醒は、うつ病特有の症状として知られています。

【4. 認知機能の低下】

記憶力や集中力の低下が見られます。これらの症状は認知症と間違われやすいため、注意が必要です。

【5. イライラや攻撃性の増加】

落ち込みよりもイライラや攻撃性が目立つことがあります。これは、うつ病の症状というよりも性格の問題と誤解されやすいため、見逃されがちです。

これらのサインに気づくことで、高齢者うつ病の早期発見・早期治療につながります。介護現場では、これらの症状に注意を払い、変化が見られた場合は専門医への相談を検討することが重要です。

若年層のうつ病との違い

高齢者うつ病には、若年層のうつ病とは異なる特徴があります。主な特徴として以下が挙げられます。

- 身体症状の訴えが多い

- 気分の落ち込みが目立たないことがある

- 認知機能の低下が見られることがある

- 不安や焦燥感が強く現れる場合がある

- 日内変動(朝方が悪く、夕方に改善する)が見られることがある

特に、身体症状の訴えが多いという点は重要です。高齢者うつ病患者の約70%が何らかの身体症状を訴えるという研究結果もあります(出典:日本老年医学会雑誌 2018年55巻4号 p. 347-356)。

具体的には、耳鳴り、めまい、ふらつき、手足のしびれなどの自律神経症状や、頭痛、腰痛、胃部不快感などの不定愁訴が現れることがあります。

また、「物忘れが増えた」という訴えや、心気傾向(過度に自身の健康を心配する)、心気妄想(「心臓が動いていない」「胃の中に虫がいる」など)、貧困妄想(実際にはお金があるのに「まったくお金がない」と考える)、罪業妄想(自分を罪深い存在だと自責の念にとらわれる)などが現れることもあります。

高齢者うつ病と認知症の関連性と見分け方

高齢者うつ病と認知症は、症状が似ている部分があるため、しばしば混同されることがあります。しかし、適切な治療や支援を行うためには、両者を正確に見分けることが重要です。

高齢者うつ病と認知症の主な違いとして、症状の進行速度、自覚症状、日内変動、気分の落ち込みの程度などが挙げられます。

うつ病は比較的短期間で症状が現れるのに対し、認知症はゆっくりと進行します。また、うつ病の場合は記憶力低下などの症状を自覚し訴える傾向がありますが、認知症では症状に対する自覚が乏しく取り繕う傾向があります。

日内変動については、うつ病では朝方に症状が悪化し夕方に改善する傾向がありますが、認知症では日内変動が少ないです。気分の落ち込みについても、うつ病では強い気分の落ち込みがありますが、認知症の初期段階では顕著な気分の落ち込みは少ないです。

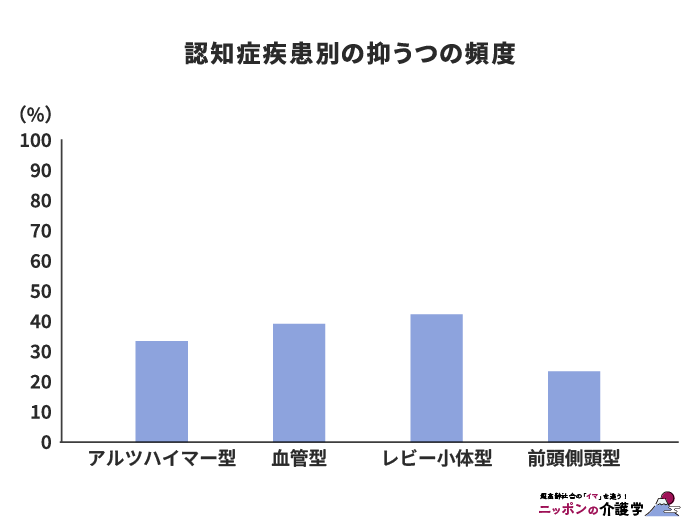

しかし、高齢者うつ病と認知症は併存することもあります。実際、うつ病と認知症の併存率は約20-30%と報告されています(出典:日本老年精神医学会誌 2019年30巻2号 p. 157-165)。このデータからも分かるように、高齢者うつ病と認知症は密接に関連しており、両方の可能性を考慮しながら対応することが重要です。

うつ病と認知症を区別するためには、時計を描くテスト(CDT)や詳細な認知機能検査、MRI検査、SPECT、PETなどの脳機能検査があります。これらの検査を通じて、より正確な診断が可能になります。

介護現場では、これらの違いを理解した上で、高齢者の変化に注意を払い、適切な医療機関への受診を促すことが求められます。早期発見・早期治療が、高齢者の生活の質を維持・向上させる鍵となります。

高齢者うつ病の診断方法と治療法

高齢者うつ病に対しては、適切な診断と治療、そして包括的な支援体制が不可欠です。ここでは、高齢者うつ病への専門的なアプローチ方法と、介護従事者や家族を含めた支援体制について詳しく解説していきます。

診断方法

高齢者うつ病の診断は、若年層のうつ病診断とは異なる点に注意が必要です。高齢者の場合、身体症状の訴えが多く、典型的なうつ症状が見られにくいことがあります。そのため、専門医による慎重な診断が重要となります。

診断には、問診や観察に加えて、各種スクリーニングツールが活用されます。例えば、高齢者うつ病スクリーニングツールとして広く用いられているものに、老年期うつ病評価尺度(GDS: Geriatric Depression Scale)があります。GDSは15項目または30項目の質問から構成され、高齢者のうつ症状を評価するのに適しています。

また、うつ病と認知症を区別するためには、時計を描くテスト(CDT)や詳細な認知機能検査、MRI検査、SPECT、PETなどの脳機能検査が有効です。これらの検査を通じて、より正確な診断が可能になります。

アプローチ①薬物療法

高齢者うつ病の薬物療法は、慎重かつ個別化されたアプローチが必要です。主に用いられるのは抗うつ薬ですが、高齢者の場合、若年者とは異なる配慮が求められます。

まず、高齢者は薬物代謝能力が低下していることが多いため、通常よりも低用量から開始し、緩やかに増量していくことが一般的です。また、多剤併用のリスクも高いため、既存の処方薬との相互作用に十分注意を払う必要があります。

選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)や選択的セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)は、比較的副作用が少なく、高齢者にも使いやすいとされています。これらの薬剤は、脳内の神経伝達物質のバランスを調整することで、うつ症状の改善を図ります。

一方で、三環系抗うつ薬は、抗コリン作用や起立性低血圧などの副作用リスクが高いため、高齢者への使用には特に注意が必要です。

薬物療法の効果は個人差が大きく、即効性を期待することはできません。通常、効果が現れるまでに2〜4週間程度かかることを患者や家族に説明し、継続的な服薬の重要性を理解してもらうことが大切です。

また、高齢者うつ病では、認知機能低下や身体疾患を伴うことも多いため、これらの症状にも配慮した薬剤選択が必要となります。例えば、認知機能改善薬を併用したり、身体疾患の治療薬との相互作用を考慮したりすることが重要です。

副作用のモニタリングも欠かせません。特に、転倒リスクの増加、低ナトリウム血症、出血傾向などに注意が必要です。定期的な血液検査や副作用の評価を行い、必要に応じて用量調整や薬剤変更を検討します。

薬物療法は、心理療法や環境調整などの非薬物療法と組み合わせることで、より効果的なうつ病治療が可能となります。高齢者の生活の質を向上させ、自立した生活を支援することを目標に、総合的なアプローチが求められます。

アプローチ②精神療法

高齢者うつ病の精神療法は、薬物療法と並んで重要な治療法の一つです。高齢者の生活経験や価値観を尊重しつつ、うつ症状の改善と再発予防を目指します。

認知行動療法(CBT)は、高齢者うつ病に対して特に効果的とされています。CBTでは、患者の否定的な思考パターンや行動を識別し、より適応的な思考や行動へと変容させることを目指します。高齢者の場合、長年培ってきた考え方や習慣を変えることに抵抗を感じる場合もありますが、丁寧な説明と段階的なアプローチにより、効果を上げることができます。

対人関係療法(IPT)も高齢者うつ病に有効です。IPTでは、人間関係の問題や役割の変化に焦点を当て、社会的支援の強化や新たな役割の獲得を通じてうつ症状の改善を図ります。特に、配偶者との死別や退職後の役割喪失など、高齢者特有の問題に対処するのに適しています。

回想法は、高齢者の生きてきた歴史や経験を肯定的に振り返ることで、自尊心を高め、人生の意味を再確認する手法です。グループでの回想法は、社会的交流の機会にもなり、孤独感の軽減にも効果があります。

マインドフルネス認知療法は、現在の瞬間に意識を向けることで、否定的な思考のパターンから距離を置く技法です。高齢者の場合、身体感覚への気づきを高めることで、慢性的な痛みや不快感への対処にも役立ちます。

支持的精神療法は、傾聴と共感を通じて患者を支える基本的なアプローチです。高齢者の人生経験を尊重し、現在の困難に対する対処能力を強化することを目指します。

アプローチ③環境調整

高齢者うつ病の治療において、環境調整は非常に重要な役割を果たします。適切な環境調整は、うつ症状の改善だけでなく、再発予防にも効果的です。

まず、日常生活のリズムを整えることが重要です。規則正しい睡眠-覚醒サイクルを維持し、食事時間を一定にすることで、生体リズムを安定させます。特に、朝の光を浴びることは、体内時計の調整に役立ちます。

社会的交流の促進も重要な要素です。家族や友人との定期的な交流を維持し、地域のサークル活動やボランティア活動への参加を促すことで、孤立を防ぎ、社会的つながりを強化します。高齢者サロンやデイサービスの利用も効果的です。

適度な運動は、うつ症状の改善に大きな効果があります。散歩や軽い体操、ヨガなど、個々の体力に応じた運動プログラムを取り入れます。グループでの運動は、社会的交流の機会にもなります。

居住環境の整備も見逃せません。バリアフリー化や適切な照明、温度調整などにより、安全で快適な生活空間を確保します。特に、自然光を取り入れやすい環境づくりは、気分の改善に効果的です。

介護現場でのうつ病の予防・ケア方法

高齢者うつ病の適切な予防とケアを行うためには、その原因を理解し、介護現場で実践可能な対策を講じることが重要です。ここでは、高齢者うつ病の主な原因と、介護施設や在宅介護での予防策・ケア方法について詳しく解説します。

介護施設における高齢者うつ病の予防策

それでは、介護施設では、高齢者うつ病を予防するためにどのようなことをすればよいのでしょうか。

まずはアクティビティの充実、社会的交流の促進、環境整備、栄養管理、定期的な健康チェック、スタッフ教育などが重要な予防策として挙げられます。

まず、アクティビティに関しては趣味活動や創作活動の機会提供、適度な運動プログラムの導入、音楽療法や園芸療法の実施などが効果的です。また、グループ活動の奨励や世代間交流プログラムの実施、ボランティアとの交流機会の創出なども有効です。

環境面では、自然光を取り入れた明るい空間づくり、季節感を感じられる装飾、居心地の良い共用スペースの設置などが重要です。栄養面では、バランスの取れた食事の提供や嗜好に合わせた食事選択の機会を設けることが大切です。

定期的な健康チェックとしては、うつ症状のスクリーニングや身体疾患の早期発見・治療を行います。また、スタッフ教育として、うつ病に関する知識・理解の向上やコミュニケーションスキルの向上を図ることも重要です。

介護施設では、これらの予防策を総合的に実施することで、高齢者うつ病のリスクを軽減し、入居者の生活の質を向上させることができます。

在宅介護での高齢者うつ病ケアのポイント

在宅介護においても、高齢者うつ病の予防とケアは重要な課題です。

在宅介護での高齢者うつ病ケアのポイントとして、規則正しい生活リズムの維持、適度な運動の奨励、趣味活動の支援、社会的交流の維持、居住環境の整備、コミュニケーションの充実、医療との連携、家族介護者のケアなどが挙げられます。

具体的には、起床・就寝時間の一定化や食事時間の規則性を保つこと、散歩や軽い体操の習慣化、家事参加の促進、興味のある活動の継続支援や新しい趣味の発見サポート、家族や友人との交流機会の確保、地域の高齢者サロンなどへの参加促進などが効果的です。

また、安全で快適な住環境の確保やバリアフリー化の推進、傾聴と共感的態度、非言語的コミュニケーションの活用、かかりつけ医との定期的な情報共有、服薬管理のサポート、介護負担の軽減、レスパイトケアの利用促進なども重要です。

高齢者うつ病に関する地域包括ケアシステムと多職種連携

高齢者うつ病の対策には、医療、介護、福祉など多岐にわたる分野の連携が必要です。

なお、厚生労働省の統計によると、地域包括支援センターにおける高齢者うつ病関連の相談件数は、過去5年間で約1.5倍に増加しています。

地域包括ケアシステムにおける高齢者うつ病対策では、以下のような多職種連携が重要となります。

【1. かかりつけ医と精神科医の連携】

高齢者の身体疾患とうつ病の関連性を考慮し、適切な診断と治療を行います。

【2. 介護職と医療職の連携】

日常的なケアの中でうつ症状の変化を把握し、迅速な医療介入につなげます。

【3. 保健師や社会福祉士との連携】

地域全体での予防活動や、社会資源の活用を促進します。

【4. 家族や地域住民との連携】

高齢者を支える周囲の人々との協力関係を構築し、包括的な支援を行います。

このような多職種連携によるアプローチは、高齢者うつ病の予防、早期発見、適切な治療、そして生活の質の向上に大きく貢献します。

まとめ

以上、高齢者うつ病の実態から予防・ケア方法、そして専門的アプローチと支援体制まで、幅広く解説してきました。この知識を介護現場で活かし、高齢者の方々がより良い生活を送れるよう、支援していくことが重要です。

高齢者うつ病は決して珍しい病気ではありません。しかし、適切な理解と対応があれば、十分に予防・改善が可能です。介護に携わる皆様には、この記事で得た知識を日々の実践に活かしていただき、高齢者の心の健康を守る一助としていただければ幸いです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定