客観的なデータに基づいた「科学的介護」

科学的介護とは?その定義と重要性

近年、介護業界で注目を集めている「科学的介護」。この言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

科学的介護とは、客観的なデータに基づいて介護サービスの質を向上させる取り組みのことを指します。

従来の介護では、介護職員の経験や勘に頼る部分が多くありました。しかし、科学的介護では、利用者の状態や提供されたケアの効果を数値化し、それを分析することで、より効果的な介護サービスを提供することを目指しています。

なお、厚生労働省は科学的介護を「科学的に妥当性が確認された介護」と定義しています。これは単なるデータ収集ではなく、収集されたデータを適切に分析し、その結果を介護現場に還元することで、継続的にサービスの質を向上させていく取り組みを意味します。

科学的介護の重要性は、介護現場が直面しているさまざまな課題を解決する可能性を秘めている点にあります。例えば、介護職員の人手不足や、高齢化社会における介護ニーズの増大などの課題に対して、科学的介護は効率的かつ効果的なアプローチを提供します。

科学的介護の導入背景には、医療分野で既に実践されている「エビデンスに基づく医療(EBM:Evidence-Based Medicine)」の考え方があります。医療分野では、治療法の効果を客観的に評価し、最も効果的な治療を選択することが一般的になっています。介護分野でも同様のアプローチを取り入れることで、サービスの質の向上と標準化を図ることが期待されているのです。

科学的介護の実践方法:PDCAサイクルとエビデンスに基づくケア

科学的介護を実践するための具体的な方法として、PDCAサイクルとエビデンスに基づくケアの2つが重要です。

PDCAサイクルとは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)の4段階を繰り返すことで、継続的に業務を改善していく手法です。

科学的介護においては、まず利用者の状態を評価し、目標を設定してケアプランを作成します(Plan)。次に、作成したケアプランに基づいて介護サービスを提供します(Do)。そして、提供したサービスの効果を客観的なデータを用いて評価し(Check)、評価結果を基に、ケアプランや介護方法を改善します(Act)。

このサイクルを繰り返すことで、継続的にサービスの質を向上させることができます。

一方、エビデンスに基づくケアとは、科学的な根拠(エビデンス)に基づいて介護サービスを提供することを意味します。具体的には、利用者の状態を客観的に評価し、その評価結果に基づいて最適なケア方法を選択します。選択したケア方法の効果を定期的に評価し、必要に応じてケア方法を見直すという流れで実践されます。

PDCAサイクルとエビデンスに基づくケアを組み合わせることで、より効果的な科学的介護の実践が可能となります。例えば、エビデンスに基づいて選択したケア方法をPDCAサイクルで継続的に改善していくことで、個々の利用者に最適なサービスを提供することができるのです。

LIFEシステムの概要と活用法

科学的介護を推進するために、厚生労働省が導入したのが「LIFE(Long-term care Information system For Evidence)」と呼ばれるシステムです。LIFEは「科学的介護情報システム」の略称で、介護サービスの質の向上と科学的介護の推進を目的としています。

LIFEシステムの主な機能は、データ収集、データ分析、そしてフィードバックの3つです。まず、利用者の基本情報、ADL(日常生活動作)の状況、栄養状態、口腔機能、認知症の症状などのデータを収集します。次に、収集されたデータを分析し、介護サービスの効果や課題を明らかにします。そして、分析結果を介護事業所にフィードバックし、サービスの改善に活用できるようにします。

LIFEシステムの活用法としては、ケアプランの作成と見直し、サービスの質の向上、職員の教育などが挙げられます。LIFEシステムからのフィードバックを基に、より効果的なケアプランを作成したり、既存のプランを見直したりすることができます。また、他の事業所との比較データを参考に、自施設のサービスの質を向上させることも可能です。さらに、データに基づいた介護の実践方法を職員に教育することで、全体的なサービスの質を向上させることができます。

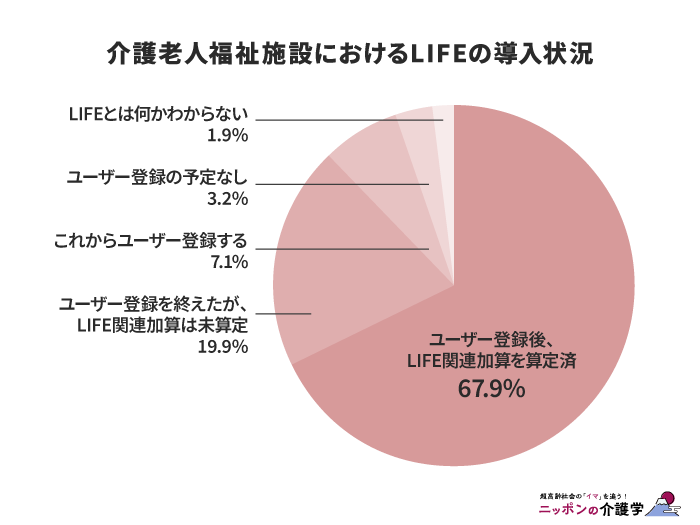

公益社団法人全国老人福祉施設協議会が実施した調査によると、LIFEシステムの導入施設数は介護老人福祉施設では2022年時点で87.8%にも上ります。これは前年から4.5%上昇しており、年々取り入れる施設が増加しています。

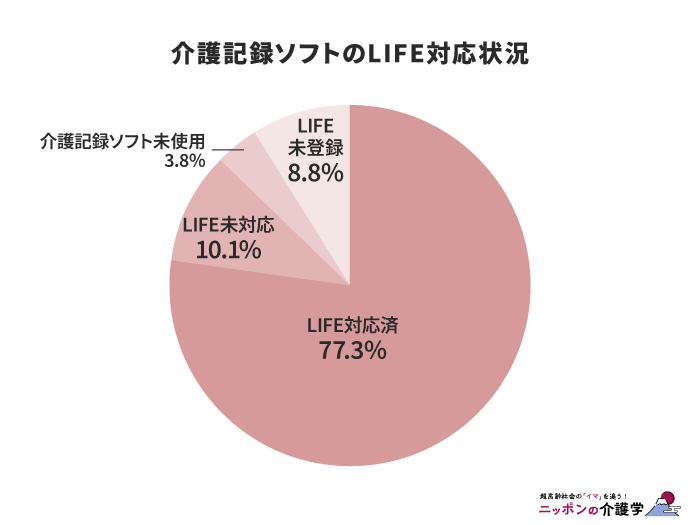

また、介護ソフトのLIFE対応状況を見ても、7割以上が対応済となっているなど、環境が整っている状況です。

科学的介護推進体制加算の概要と取得方法

科学的介護推進体制加算は、2021年の介護報酬改定で新設された加算制度です。この加算は、LIFEシステムを活用して科学的介護を推進する事業所を評価し、経済的にサポートすることを目的としています。

科学的介護推進体制加算の金額は、利用者1人あたり月40単位(1単位=10円)となっています。つまり、利用者1人につき月400円の加算が得られることになります。

この加算を取得するための要件は主に2つあります。1つ目は、LIFEシステムへのデータ提出です。利用者の基本情報、ADLの状況、栄養状態などのデータを定期的にLIFEシステムに提出する必要があります。2つ目は、フィードバック情報の活用です。LIFEシステムから返ってくるフィードバック情報を、サービスの質の向上や計画の見直しに活用することが求められます。

加算の取得方法は以下の手順で行います。

まず、事業所がLIFEシステムに登録します。次に、必要なデータを定期的にLIFEシステムに提出します。そして、フィードバック情報を活用してサービスの改善を行います。最後に、都道府県や市区町村の介護保険担当部署に加算の届出を行います。

ただし、科学的介護推進体制加算の取得には課題もあります。例えば、データ入力に伴う業務負担の増加や、システム導入に伴うコストなどが挙げられます。これらの課題に対しては、業務プロセスの見直しや、段階的なシステム導入などの対策が考えられます。

科学的介護推進体制加算は、科学的介護の実践を経済的に後押しする重要な制度です。この加算を活用することで、介護サービスの質の向上と事業所の経営改善の両立が期待できるのです。

科学的介護がもたらすメリットと導入の課題

科学的介護導入のメリット:質の向上と業務効率化

科学的介護の導入は、介護サービスの質の向上と業務効率化という大きな2つのメリットをもたらします。これらのメリットは、介護事業所、介護職員、そして利用者のそれぞれに対して様々な形で現れます。

まず、最大のメリットは提供されるケアの質が向上することです。客観的なデータに基づいてケアを提供することで、個々の利用者に最適なサービスを提供することが可能になります。例えば、利用者の身体機能や認知機能の変化を数値化して追跡することで、ケアの効果を正確に把握し、必要に応じて迅速に調整することができます。

ある調査によると、科学的介護を導入した施設では、利用者のADL(日常生活動作)改善率が導入前と比べて平均20%向上したという報告があります。これは、データに基づいた適切なケアが、利用者の状態改善に直接的な効果をもたらすことを示しています。

次に、科学的介護は介護職員の負担軽減にも貢献します。データに基づいたケア方針の決定により、職員個人の経験や勘に頼る部分が減少し、より効率的な業務遂行が可能になります。また、ケアの効果が数値化されることで、職員は自身の提供するケアの成果を客観的に確認でき、モチベーションの向上にもつながります。

さらに、科学的介護の導入は、介護事業所の経営改善にも寄与します。サービスの質の向上は利用者満足度の上昇につながり、結果として利用者数の増加や利用者の継続利用率の向上が期待できます。また、業務効率化による人件費の適正化や、科学的介護推進体制加算の取得による収益増加なども、経営改善に貢献します。

科学的介護の導入により、ケアの標準化が進むことも大きなメリットです。データに基づいたケア方針の決定により、個々の職員の経験や技能の差に関わらず、一定水準以上のケアを提供することが可能になります。これは、特に新人職員の育成や、複数の事業所を運営する法人にとって大きな利点となります。

最後に、科学的根拠に基づくケアの提供は、利用者やその家族に大きな安心感をもたらします。ケアの効果が数値で示されることで、提供されているサービスの質を客観的に理解することができ、信頼関係の構築にも繋がります。

科学的介護のデメリットと克服方法

科学的介護には多くのメリットがある一方で、LIFEの導入や運用に際してはいくつかの課題も存在します。これらの課題を適切に理解し、対策を講じることが、科学的介護を成功させるために重要です。

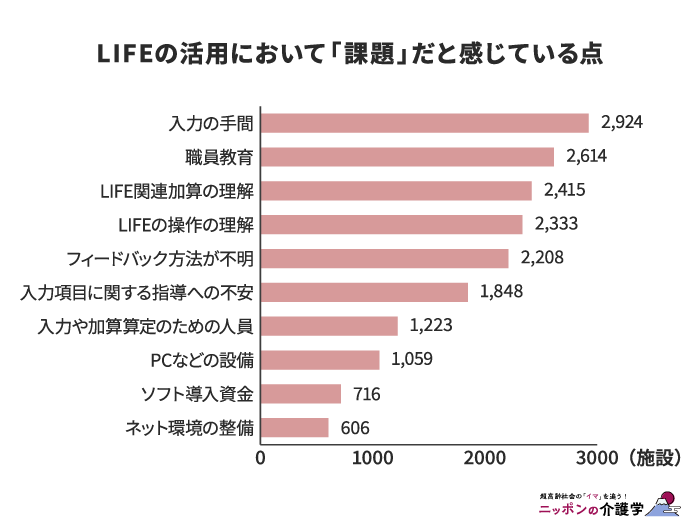

同調査によると、施設にとって「LIFEの導入にあたり課題だと感じているもの」としては上記グラフの通りでした。

まず、データ入力の負担も大きな課題です。科学的介護では、日々のケアに関するデータを定期的に入力する必要があります。これが職員にとって新たな業務負担となり、本来のケア業務に支障をきたす可能性があります。

この課題に対しては、データ入力作業の分散や、ICT機器の活用が効果的です。データ入力を特定の職員に集中させるのではなく、全職員で分担することで、個々の負担を軽減できます。また、タブレットなどのICT機器を活用し、ケアの現場でリアルタイムにデータを入力することで、効率化を図ることができます。さらに、データ入力を支援するソフトウェアを導入することで、入力作業の効率化と誤入力の防止が可能になります。

また、大きな課題として挙げられるのが、導入初期のコストと労力です。科学的介護を導入する際には、システムの導入や職員教育などに一定のコストと労力がかかります。特に小規模な事業所にとっては、この初期投資が大きな負担となる可能性があります。

この課題に対しては、段階的な導入が有効な解決策となります。一度にすべてを導入するのではなく、優先順位をつけて段階的に導入することで、初期コストを分散させることができます。また、厚生労働省や自治体が提供する補助金制度を活用することで、導入コストを軽減できる可能性もあります。職員教育に関しては、オンライン研修を活用することで、時間と費用を節約することができるでしょう。

科学的介護に対する批判的見解とその回答

科学的介護の導入が進む一方で、いくつかの批判的な意見も存在します。これらの批判に対して適切に対応することは、科学的介護を成功させる上で重要です。ここでは、主な批判とそれに対する回答を検討します。

まず挙げられるのが、人間性の喪失への懸念です。数値やデータに基づいてケアを行うことで、介護の人間的な側面が失われるのではないかという批判があります。

この批判に対しては、科学的介護は人間的なケアを否定するものではなく、むしろそれを補完し、より効果的にするためのツールであると説明できます。データは意思決定の一要素であり、最終的な判断は介護職員が行います。したがって、職員の経験や直感も依然として重要な役割を果たします。むしろ、科学的介護によって業務効率が向上することで、利用者との対話や交流により多くの時間を割くことが可能になるのです。

次に、データ偏重への批判があります。数値化できない要素が軽視され、真に必要なケアが提供されなくなるのではないかという懸念です。

これに対しては、科学的介護では数値データだけでなく、利用者の表情や言動など、定性的な情報も重視していることを強調できます。データは「全体像の一部」であり、それのみでケアを決定するわけではありません。職員の観察や利用者との対話も同様に重要視されます。むしろ、客観的なデータがあることで、主観的な判断のみに頼る場合よりも、バランスの取れたケアの提供が可能になるのです。

個別性の軽視への懸念も存在します。データに基づくケアは画一的になり、個々の利用者の特性や希望が軽視されるのではないかという批判です。

この批判に対しては、科学的介護はむしろ個々の利用者の特性をより正確に把握し、それに応じたケアを提供することを可能にすると説明できます。データ分析により、個々の利用者の変化や反応をより詳細に追跡できるため、よりパーソナライズされたケアが可能になります。科学的介護は「平均的な」ケアを提供するのではなく、個々の利用者に最適なケアを見出すためのツールなのです。

現場の声の軽視を懸念する声もあります。データやシステムに頼りすぎることで、現場の介護職員の声や経験が軽視されるのではないかという批判です。

これに対しては、科学的介護は現場の声を否定するものではなく、むしろそれを客観的に検証し、より効果的なケアにつなげるためのものだと説明できます。データ分析の結果は、現場の職員が解釈し、活用するものです。したがって、職員の経験や知識は依然として非常に重要です。むしろ、科学的介護により、現場の職員の「感覚」が数値で裏付けられることで、その重要性がより明確になる場合もあるのです。

重要なのは、科学的介護の導入にあたって、これらの批判や懸念を真摯に受け止め、対話を重ねながら進めていくことです。そうすることで、科学的介護の真の価値を引き出し、介護サービスの質の向上と、利用者・職員双方の満足度向上につなげることができるでしょう。

科学的介護の実践ガイド:導入から定着まで

科学的介護導入の準備:組織体制の整備と職員教育

科学的介護を成功させるためには、適切な準備が不可欠です。特に重要なのが、組織体制の整備と職員教育です。ここでは、これらの準備段階について詳しく見ていきましょう。

まず、科学的介護の導入を円滑に進めるためには、専門のチームを結成することが効果的です。このチームは通常、プロジェクトリーダー(施設長や管理者クラス)、現場リーダー(各部門の主任クラス)、ICT担当者、データ分析担当者、教育担当者などで構成されます。

このチームの主な役割は、導入計画の策定、進捗管理、問題点の洗い出しと解決、成果の評価と報告などです。チームを結成することで、組織全体で一貫した方針のもと、科学的介護の導入を進めることができます。

次に重要なのが、職員研修プログラムの策定です。全職員が科学的介護の意義を理解し、必要なスキルを身につけるための研修プログラムを用意する必要があります。

典型的な研修プログラムは、基礎研修、専門研修、フォローアップ研修の3段階で構成されます。基礎研修では、全職員を対象に科学的介護の概要と意義、LIFEシステムの基本操作、データの重要性と活用方法などを学びます。

専門研修では、役割別に詳細な内容を学びます。例えば、データ入力担当者向けの詳細なLIFEシステム操作研修、管理者向けのデータ分析と活用方法の研修、ケアマネジャー向けのデータに基づくケアプラン作成の研修などがあります。フォローアップ研修では、定期的な操作スキルチェックと補足研修、好事例の共有、最新の動向や制度変更の情報提供などを行います。

また、科学的介護の導入を一度に行うのではなく、段階的に進めることも効果的です。段階的な導入により、職員の負担を軽減し、スムーズな導入が可能になります。

典型的な段階的導入の例としては、第1段階(1-3ヶ月目)で基本情報の入力と基礎的なデータ収集を行い、第2段階(4-6ヶ月目)で詳細なアセスメントデータの収集を開始します。第3段階(7-9ヶ月目)でデータ分析とケアへの活用を開始し、第4段階(10-12ヶ月目)で全面的な運用と効果検証を行う、といった流れが考えられます。

さらに、科学的介護の導入に際しては、職員、利用者、家族など、全てのステークホルダーに適切な情報提供を行うことが重要です。定期的な説明会や進捗報告会、Q&Aセッションなどを通じて、職員に情報を提供します。利用者や家族に対しては、導入の目的と期待される効果について説明会を開催し、同意書を取得します。外部関係者に対しては、ウェブサイトでの情報公開や地域の介護関係者向け説明会などを通じて情報を提供します。

最後に、科学的介護の効果を適切に評価するため、具体的な評価指標を設定することも重要です。典型的な評価指標としては、利用者のADL(日常生活動作)スコアの変化、要介護度の維持・改善率、利用者・家族の満足度、職員の業務効率化(残業時間の減少など)、経営指標(収益の増加、コストの削減など)などがあります。

これらの指標を定期的に測定し、PDCAサイクルを回すことで、継続的な改善が可能になります。

以上のような準備を適切に行うことで、科学的介護の導入をスムーズに進め、早期に効果を実感することができます。組織体制の整備と職員教育は、科学的介護成功の基盤となる重要な要素です。次の段階では、これらの準備に基づいて、実際の導入と運用を進めていくことになります。

LIFEシステムの具体的な利用方法と注意点

LIFEシステムは科学的介護の実践において中心的な役割を果たします。ここでは、LIFEシステムの具体的な利用方法と、活用する際の注意点について解説します。

LIFEシステムへのデータ入力は、大きく分けて4つのステップがあります。

まず、利用者基本情報の登録から始まります。氏名、生年月日、要介護度などの基本情報を入力します。このとき、サービス利用開始日や計画作成日などの情報も忘れずに入力することが重要です。

次に、アセスメント情報の入力を行います。ここでは、ADL(日常生活動作)の状況、認知症の症状、栄養状態、口腔機能、疾病の状況、服薬情報などを入力します。これらの情報は、利用者の状態を正確に把握し、適切なケアを提供するための基礎となります。

三番目のステップは、ケア計画情報の入力です。ここでは、目標設定、具体的なケア内容、実施期間などを入力します。この情報は、PDCAサイクルを回す上で重要な役割を果たします。

最後に、モニタリング結果の入力を行います。定期的な評価結果、目標の達成状況、新たな課題の有無などを入力します。これにより、ケアの効果を継続的に評価し、必要に応じて計画を修正することができます。

例えば、LIFEシステムへのデータ入力に利用者1人あたり初回は約30分、その後の更新には約15分程度かかる場合、100人規模の施設では、月に約25時間の入力作業時間が必要となります。この作業時間を考慮して、業務計画を立てる必要があります。

データ入力の効率化とエラー防止のために、いくつかの工夫が有効です。例えば、タブレット端末を活用して現場でリアルタイムにデータを入力することで、効率化と正確性の向上が図れます。また、一部の介護ソフトウェアには、LIFEシステムとの連携機能があり、これを利用することでデータ入力の手間を大幅に削減できます。

さらに、入力データの正確性を確保するため、別の職員による確認作業を行うダブルチェック体制を構築することも重要です。また、月に1回程度、入力データの整合性チェックを行い、エラーを早期に発見・修正する「データクレンジング」も効果的です。

LIFEシステムからのフィードバック情報を効果的に活用するためのポイントもいくつかあります。例えば、月1回程度、多職種でフィードバック情報を分析する会議を開くことが効果的です。この会議で改善点や好事例を共有し、具体的な行動計画を立てることで、ケアの質の継続的な向上が可能になります。

まとめ

LIFEシステムの活用は、科学的介護の実践において非常に重要な要素です。しかし、システムの導入だけでは十分ではありません。職員全員がシステムの意義を理解し、適切に活用することが成功の鍵となります。そのためには、継続的な研修や、使いやすい環境の整備、そして何よりも、データに基づくケアの改善に対する組織全体の意識向上が不可欠です。

LIFEシステムを効果的に活用することで、介護サービスの質の向上、業務の効率化、そして何より利用者の生活の質の向上につながります。これこそが、科学的介護の究極の目的であり、私たちが目指すべき方向性なのです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 2件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定