【2024年上半期】介護事業者の倒産状況

前年同期比1.5倍の82件が倒産

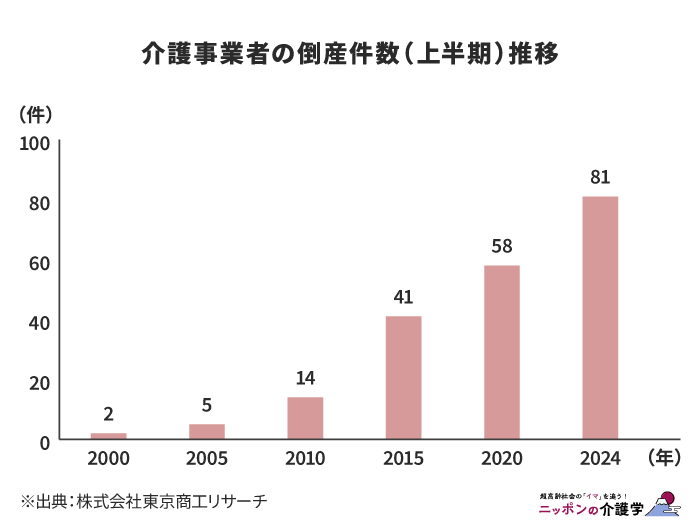

2024年上半期(1月から6月)の介護事業者の倒産件数が、過去最多を記録しました。東京商工リサーチの調査によると、この期間の倒産件数は81件に達し、前年同期比で1.5倍となりました。なお、この数字は、2000年に介護保険制度が開始されて以来、最多となっています。

地域別では、大阪府が11件と最も多く、次いで東京都が6件、神奈川県が5件と続いています。都市部を中心に倒産が増加していると思われます。

介護事業者倒産の主な原因:人手不足と経営難の実態

では、なぜこれほどまでに介護事業者の倒産が増加しているのでしょうか。主な原因を見ていきましょう。

まず、人手不足が挙げられます。介護業界の慢性的な人手不足は深刻です。公益財団法人介護労働安定センターの調査によると、65.3%の事業所が人手不足を感じていると回答しています。特に訪問介護では81.2%と、非常に高い割合になっています。

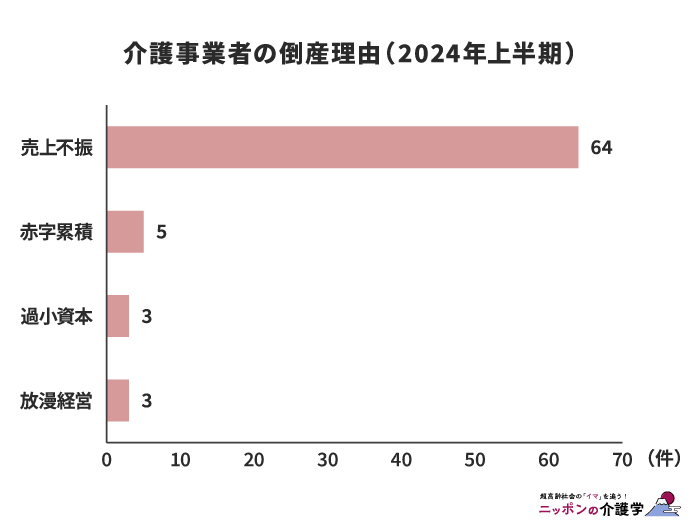

次に、経営難があります。東京商工リサーチの調査では、倒産の主な原因として売上不振(64件)、赤字累積(5件)、過小資本と放漫経営(各3件)が挙げられています。特に小規模事業者の経営難が目立ちます。従業員5人未満の事業所が47件と、全体の約60%を占めています。負債額1億円以上の中大規模事業者の倒産も20件見られました。

物価高騰の影響も見逃せません。ガソリン代や光熱費、介護用品などの価格上昇が事業者の経営を圧迫しています。これらのコスト増加を利用者に転嫁できないため、収益が悪化しているのです。

特筆すべきは、介護報酬改定の影響です。

今回倒産した2024年度の介護報酬改定では、全体で1.59%のプラス改定となりましたが、訪問介護の基本報酬は引き下げられました。この改定が、特に訪問介護事業者の経営を圧迫している可能性があります。

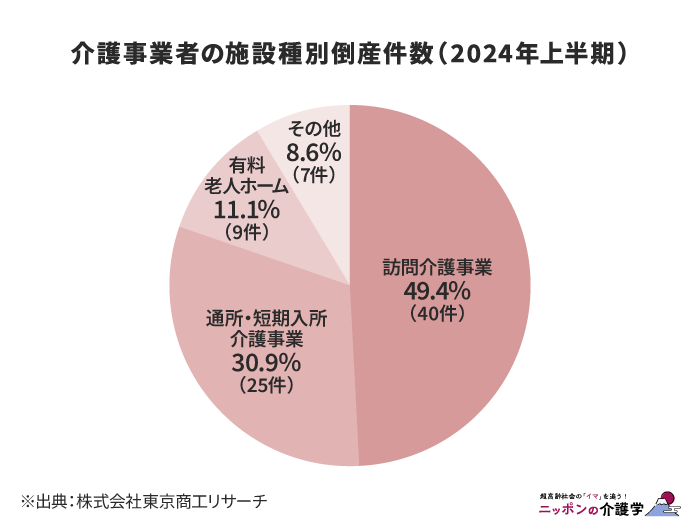

実際、倒産した施設の内訳を見ると、訪問介護が40件、通所・短期入所が25件、有料老人ホームが9件となっています。訪問介護事業者の倒産が全体の約半数を占めているのが特徴的です。

介護事業者倒産が利用者に与える影響と対策

介護事業者の倒産は、サービスを利用している高齢者や障害者の方々に直接的な影響を与えます。主な影響としては、サービス中断のリスク、新たなサービス提供者を探す負担、そして心理的不安が挙げられます。

サービス中断のリスクについては、倒産により突然サービスが中断されると、日常生活に支障をきたす可能性があります。特に、訪問介護や通所介護などの在宅サービスを利用している方々にとっては深刻な問題となります。

新たなサービス提供者を探す負担も大きな問題です。倒産した事業者に代わる新たなサービス提供者を探す必要があり、これは利用者やその家族にとって大きな負担となります。

さらに、心理的不安も看過できません。慣れ親しんだ介護スタッフとの関係が突然終わることで、利用者に心理的な不安や混乱をもたらす可能性があります。

これらの影響を最小限に抑えるための対策として、以下のようなものが考えられます。

まず、早期の情報提供が重要です。事業者は倒産の1ヵ月前までに自治体に届け出る必要があります。この期間を利用して、利用者や家族に早めに情報を提供し、新たなサービス提供者を探す時間を確保することが重要です。また、地域の介護保険課や地域包括支援センターと連携し、速やかに代替サービスを見つける支援を行うことが求められます。

また、事業者間の協力も重要です。倒産する事業者は、地域の他の事業者と協力して利用者の受け入れ先を確保することが望ましいです。

これらの対策を適切に実施することで、倒産による利用者への影響を最小限に抑えることができます。

介護事業者の倒産リスクを高める要因と予防策

介護事業者の倒産リスクを高める要因は複数存在します。これらの要因を理解し、適切な予防策を講じることが、安定した経営につながります。ここでは、主要な要因と具体的な予防策について詳しく見ていきましょう。

介護報酬改定の影響:2024年度改定の詳細と対応策

介護報酬改定は、介護事業者の収益に直接影響を与える重要な要因です。2024年度の介護報酬改定について詳しく見ていきましょう。

2024年度介護報酬改定の概要は、全体の改定率が+1.59%、介護職員の処遇改善が+2.5%となっています。一見、プラス改定に見えますが、実際には多くの事業者にとって厳しい内容となっています。特に、訪問介護の基本報酬が引き下げられたことが大きな影響を与えています。

訪問介護の基本報酬は、サービス提供責任者の人員配置基準の見直しに伴い、一律10%引き下げられました。これにより、多くの訪問介護事業者が収益の悪化に直面しています。

この状況に対応するための策として、以下のようなものが考えられます。

まず、加算の積極的な取得が挙げられます。介護職員処遇改善加算や特定処遇改善加算などの各種加算を積極的に取得することで、基本報酬の引き下げをカバーする努力が必要です。

次に、サービス提供体制の見直しも重要です。効率的なサービス提供体制を構築し、コスト削減を図ることが重要です。例えば、ICTの活用によるシフト管理の効率化や、移動時間の最適化などが考えられます。

また、複合的なサービス提供も有効な戦略です。訪問介護だけでなく、通所介護や居宅介護支援などの複合的なサービス提供を検討することで、収益源の多様化を図ることができます。

これらの対応策を適切に実施することで、介護報酬改定の影響を最小限に抑え、安定した経営を維持することが可能になります。

人材確保・定着の課題:介護業界の人手不足解消への取り組み

介護業界における人手不足は深刻な問題です。人材の確保と定着は、安定した経営を行う上で極めて重要です。ここでは、人手不足の現状と具体的な解決策について見ていきましょう。

厚生労働省の「介護人材の需給推計」によると、2025年には約32万人の介護人材が不足すると予測されています。この人手不足は、サービスの質の低下や事業の縮小、最悪の場合は倒産につながる可能性があります。

この人材確保・定着のための具体的な戦略として、以下のようなものが考えられます。

まず、処遇改善が挙げられます。介護職員の給与水準を向上させることは、人材確保・定着の重要な要素です。介護職員処遇改善加算を積極的に活用し、給与水準の向上を図りましょう。

次に、キャリアパスの明確化も重要です。介護職員のキャリアパスを明確にし、将来の展望を示すことで、モチベーションの向上と定着率の改善につながります。例えば、介護福祉士や介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格取得支援を行うことが効果的です。

また、働きやすい環境づくりも欠かせません。労働時間の適正管理、有給休暇の取得促進、育児・介護との両立支援など、ワークライフバランスを重視した環境づくりが重要です。

さらに、外国人材の活用も検討に値します。EPA(経済連携協定)やベトナム特定技能制度を活用し、外国人介護人材の受け入れを検討することも一つの選択肢です。

採用方法の工夫も効果的です。ハローワークだけでなく、SNSや介護専門の求人サイトの活用、職員紹介制度の導入など、多様な採用チャネルを活用しましょう。

最後に、研修制度の充実も重要です。新人研修や継続的な技能向上研修を充実させることで、職員の成長を支援し、やりがいを感じられる職場づくりにつながります。

これらの取り組みを総合的に実施することで、人材の確保と定着率の向上を図ることができます。

経営効率化の重要性

介護事業者の経営を安定させるためには、業務の効率化が不可欠です。ここでは、ICT(情報通信技術)の活用と業務改善の具体的な方法について、成功事例を交えて紹介します。

ICT活用による業務効率化の一例として、介護記録のデジタル化が挙げられます。タブレットやスマートフォンを使用した介護記録システムの導入により、記録作業の時間を大幅に削減できます。ある事業所では、導入後に記録時間が1日あたり平均30分短縮されたという報告があります。

また、シフト管理システムの導入も効果的です。クラウド型のシフト管理システムを導入することで、シフト作成や調整にかかる時間を削減できます。また、職員のワークライフバランスの向上にもつながります。

また、標準化とマニュアル化も効果的です。サービス提供の手順を標準化し、詳細なマニュアルを作成することで、新人教育の効率化と業務品質の向上を実現した事例があります。

これらのICT活用や業務改善の取り組みを進める際には、各種補助金を活用することができます。例えば、東京都では介護事業所が、デジタル機器を活用し介護業務の負担軽減に資する機能を有したシステムを導入する場合に「デジタル機器導入促進支援事業」として、最大260万円までの補助金が用意されています。

これらの取り組みにより、人材不足の解消や経営効率の向上が期待できます。

介護事業者が倒産リスクを低減するには?

介護事業者の倒産リスクを低減し、持続可能な経営を実現するためには、単に現状の問題に対処するだけでなく、積極的な成長戦略が必要です。ここでは、財務管理の徹底、差別化戦略の構築、そして経営支援の活用について詳しく見ていきましょう。

財務管理の徹底

介護事業者の経営安定化の基盤となるのが、適切な財務管理です。特に重要なのは、キャッシュフローの改善とコスト削減です。

まず、キャッシュフローの改善について考えてみましょう。介護事業では、サービス提供から介護報酬の支払いまでにタイムラグがあります。このため、短期的な資金繰りに苦労する事業者も少なくありません。キャッシュフローを改善するためには、請求業務の効率化や未収金の管理が重要です。

例えば、ある介護事業者では、請求業務にAIを活用することで、請求ミスを減らし、支払いサイクルを短縮することに成功しています。その結果、平均回収期間を10日短縮し、常に安定した運転資金を確保できるようになりました。

次に、コスト削減について考えてみましょう。介護事業では人件費が大きな割合を占めますが、単純に人件費を削減すればよいというわけではありません。サービスの質を維持しながら、効率的な人員配置を行うことが重要です。

特色あるサービス提供で差別化をはかる

介護業界の競争が激化する中、他の事業者との差別化は非常に重要です。差別化戦略の核となるのは、特色あるサービスの提供と地域との強固な連携です。

特色あるサービスの提供について、成功している事例を見てみましょう。ある通所介護事業所では、利用者の趣味や特技を活かしたプログラムを積極的に取り入れています。例えば、元料理人の利用者と一緒に調理レクリエーションを行ったり、園芸が得意な利用者と一緒に施設の庭づくりを行ったりしています。このような取り組みにより、利用者の生きがいづくりと自尊心の向上に成功し、利用者満足度が大幅に向上しました。その結果、口コミでの評判が広がり、新規利用者の獲得にもつながっています。

地域連携の強化も、差別化戦略として非常に効果的です。ある小規模多機能型居宅介護事業所では、地域の商店街や学校と積極的に連携し、世代間交流イベントを定期的に開催しています。この取り組みにより、地域における事業所の認知度と信頼性が向上し、安定した利用者の確保につながっています。

また、医療機関との連携を強化することで、医療依存度の高い利用者の受け入れを可能にし、他の事業所との差別化に成功している例もあります。

このように、地域の特性や利用者のニーズに合わせた特色あるサービスの提供と、地域との強固な連携関係の構築が、介護事業者の競争力を高める重要な要素となります。

経営支援の活用

介護事業者の経営を支援するための様々な制度や専門家によるサービスを積極的に活用することで、経営の安定化をはかることができます。

まず、助成金・補助金の活用について見ていきましょう。介護事業者向けの主な助成金・補助金には、介護職員処遇改善加算、介護ロボット導入支援事業、ICT導入支援事業、人材確保等支援助成金などがあります。

【介護職員処遇改善加算】

この加算は、介護職員の賃金改善を目的としています。介護サービス事業所が一定の要件を満たした場合に、介護報酬に上乗せして支給されます。加算には複数の区分があり、最大で基本サービス費の4.5%程度が加算されます。この制度を活用することで、介護職員の待遇改善と人材確保・定着に繋がります。

【介護ロボット導入支援事業】

介護ロボットの導入を促進し、介護従事者の負担軽減を図るための補助金制度です。補助対象となる介護ロボットは、移乗介助、移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション、入浴支援、介護業務支援などの分野で使用されるものです。補助上限額は1機器あたり30万円で、移乗支援・入浴支援ロボットについては100万円となっています。

【 ICT導入支援事業】

介護サービス事業所における業務の効率化や質の向上を目的としたICT機器・ソフトウェアの導入を支援する制度です。記録業務、情報共有業務、請求業務等を一貫して行うことができる介護ソフトや、それを使用するためのタブレット端末、通信環境機器等が対象となります[2]。補助上限額は事業所の職員数に応じて100万円から260万円まで変動します。

【人材確保等支援助成金】

この助成金には複数のコースがありますが、介護事業者に特に関連するものとして「介護福祉機器助成コース」と「設備改善等支援コース」があります。

- 介護福祉機器助成コース:介護福祉機器の導入を通じて介護労働者の離職率低下に取り組む事業主に対して助成を行います。機器導入助成の上限額は150万円です。

- 設備改善等支援コース:生産性向上に資する設備等を導入し、賃金アップなどの雇用管理改善と生産性向上を実現した企業に対して助成を行います。3年間の計画期間で最大450万円の助成を受けることができます。

これらの助成金・補助金を効果的に活用することで、介護事業者は人材確保・定着、業務効率化、サービス品質向上などの課題に取り組むことができます。ただし、各制度には細かな要件や申請手続きがあるため、詳細は管轄の行政機関や専門家に相談することをお勧めします。

これらの助成金・補助金を活用することで、人材確保や業務効率化のための投資を行いやすくなります。

ただし、申請手続きが複雑なケースもあるため、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

介護事業者の倒産リスクを低減し、持続可能な成長を実現するためには、財務管理の徹底、差別化戦略の構築、そして外部支援の活用が不可欠です。これらの取り組みを総合的に進めることで、厳しい経営環境下でも安定した経営を維持し、さらなる成長を遂げることができるでしょう。

介護業界は今後も需要の増加が見込まれる一方で、競争の激化や制度改革など、様々な課題に直面しています。しかし、これらの課題を適切にマネジメントし、積極的な成長戦略を展開することで、持続可能な事業運営が可能になります。利用者本位のサービス提供を念頭に置きつつ、経営の安定化と成長を両立させていくことが、これからの介護事業者には求められています。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定