フリーランス介護士とは

フリーランス介護士の業務とは?

フリーランス介護士とは、特定の施設などに雇用されることなく、個人事業主として介護サービスを提供する介護職のことです。

フリーランス介護士も一般の介護士と同様に、高齢者や障がい者の日常生活の支援や身体介護などの業務を担います。一般の介護士と違い、勤務先や勤務時間を自分で選べる点が特徴的で、働き方の柔軟性が大きな魅力となっています。

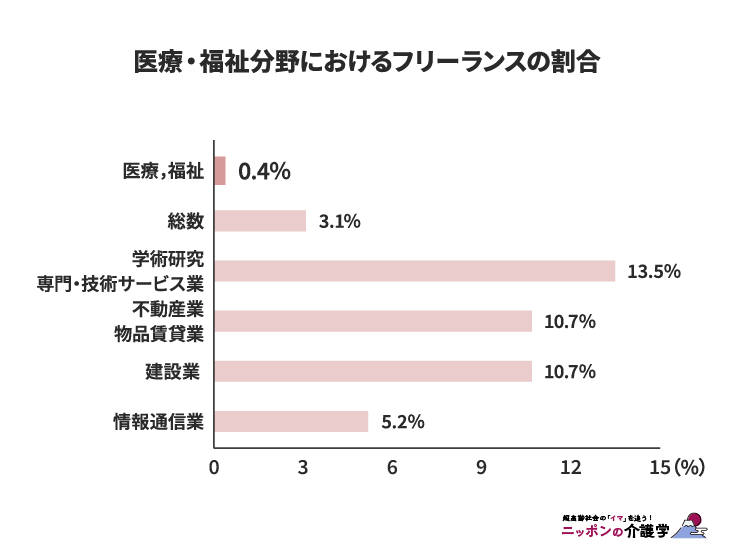

日本全体でフリーランスとして働く人の実態を見てみましょう。総務省の「令和4年就業構造基本調査」によると、本業がフリーランスの就業者は約209万人おり、労働者全体の3.1%を占めています。

医療・福祉分野におけるフリーランスの割合は0.4%程度と非常に低く、介護分野でのフリーランスはまだ少数派であることが分かります。

これは、介護サービスの多くが法的な規制のもとで提供されていることや、施設型サービスが中心となっていることが影響していると考えられます。

それでも、介護業界の人手不足や働き方の多様化に伴い、フリーランス介護士への注目度は徐々に高まってきています。特に経験豊富な介護士が、自分のスキルと経験を活かして独立を目指すケースが増えてきています。

フリーランス介護士の業務内容は、雇用された介護士とほぼ同じですが、契約形態や働く場所の選択肢が広がります。身体介護(入浴、排泄、食事の介助など)や生活援助(掃除、洗濯、買い物など)を中心に、利用者のニーズに応じたサービスを提供していきます。

フリーランス介護士になる方法

フリーランス介護士になるには、資格や経験を活かして独立する準備が必要となります。まずは介護福祉士などの介護系資格を取得したり、現場経験を十分に積んだりして、自身のスキルに対する信頼性を築くことが重要です。

その上で税務署に開業届を提出して個人事業主となり、事業者としての手続きを行います。開業届の提出により、正式に個人事業主として認められ、フリーランスとしての活動をスタートできます。

仕事の獲得方法としては、主に以下のパターンがあります。

- 業務委託契約

- 介護施設や事業所と契約を結んで定期的・継続的に勤務する形態です。施設側の人手不足を補完する役割として勤務します。

- 自費の訪問介護サービス

- 利用者本人や家族と直接契約して介護保険外のサービスを提供する形態です。より個人的なニーズに応えることができ、サービス内容の自由度が高くなります。

- マッチングサービス

- 必要な日だけ介護士を募集する施設とフリーランス介護士をつなぐサービスも存在します。自分の都合に合わせてスポット的に仕事を受けることができます。

ただし、介護保険が適用される公的な介護サービスを提供するには、自治体から「指定事業者」としての認可を受ける必要があります。

そのため、フリーランスで活動する場合は、介護保険外(自費)のサービスとして提供可能な範囲や内容をあらかじめ整理し、必要な手続きや法的要件の有無を事前に確認しておくことが重要です。

フリーランス介護士の主な働き方

フリーランス介護士の働き方には、いくつかのパターンが存在します。それぞれの特徴を理解して、自分に最適な働き方を選択することが重要です。

- 複数の介護施設で業務委託契約を結ぶ

- 施設側が即戦力としてフリーランス介護士に業務を委託する形態です。

介護士は自分のスケジュールに合わせて複数の職場を掛け持ちできます。

この形態では、安定した収入源を確保しながら、様々な職場経験を積むことが可能になります。 - マッチングサービス等を利用する

- スポット派遣的な働き方で、インターネット上のマッチングプラットフォームを通じて単発の介護業務案件を探し、短期間・単発で施設の仕事を請け負うケースです。 この働き方では、自分の都合に合わせて柔軟に仕事を選択できる一方、収入の予測が立てにくい面もあります。

ただし、これらのマッチングサービスは現状施設での業務に限定されており、公的介護保険サービスには活用できません。これは介護保険制度の規制により、公的介護保険サービスは指定事業所でなければ提供できないと定められているためです。

いずれの働き方でも、フリーランス介護士は自ら契約条件や勤務時間を調整できる自由がある一方、各現場ごとに求められるスキルやルールに柔軟に適応する対応力が求められます。職場が変わるたびに新しい環境に慣れ、利用者との関係性を築いていく能力も必要となるでしょう。

フリーランス介護士のメリット・デメリット

フリーランス介護士のメリット

フリーランス介護士として働くメリットには、自由度の高さと自己実現のしやすさがあります。勤務先や働く時間を自分の都合で選択できるため、家庭の事情やライフスタイルに合わせた働き方が可能になります。

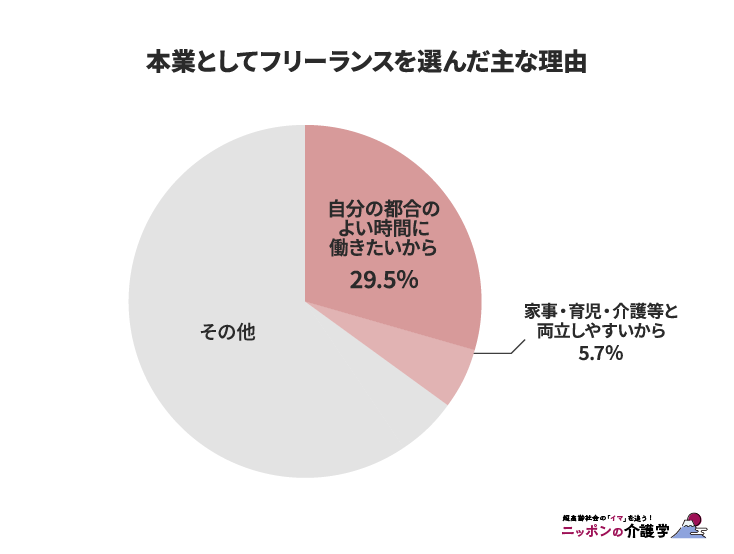

実際に総務省の調査でも「自分のスタイルで働きたい」、「働く時間や場所を自由にしたい」といった理由でフリーランスという働き方を積極的に選ぶ人が多いと報告されています。育児や親族の介護と両立するためにフリーランスという働き方を選ぶケースも増えてきています。

さらに、頑張り次第で収入を増やせる可能性があることも魅力的です。雇用されている場合は固定給であることが多いですが、フリーランスなら自分の努力や営業活動により案件を増やし、収入アップを図ることができます。

こうした自由度と裁量の大きさは、スキルや経験を活かして自己実現したい介護士にとって大きな魅力と言えます。自分らしい介護サービスを追求したい人には、フリーランスという選択肢が適しているかもしれません。

フリーランス介護士のデメリット

一方でフリーランス介護士のデメリットも存在します。

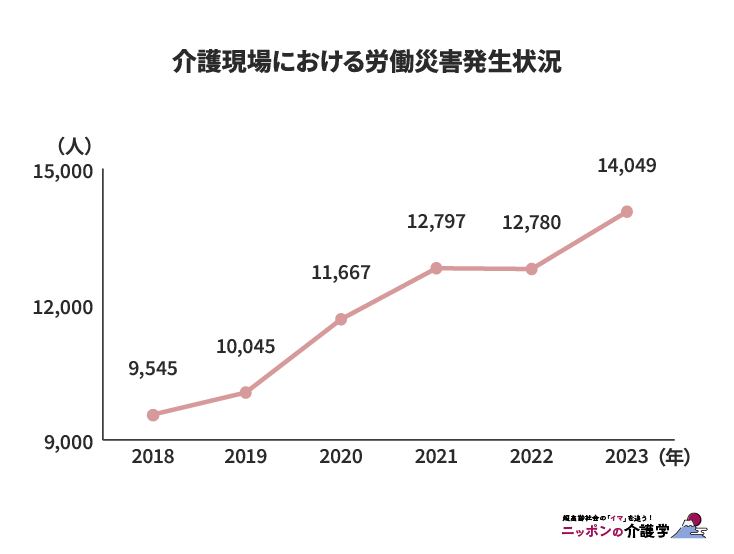

厚生労働省の「令和5年労働災害発生状況の分析」によると、社会福祉施設での労働災害による負傷者は14,049人にのぼり、前年より約10%増加しています。

- 収入の不安定さ

- 仕事量によって収入が大きく変動し、収入が途絶えるリスクもあります。

十分な準備がないままやむを得ずフリーランスになった場合、収入が減って生活が苦しくなるケースもあります。 - 業務外の負担が大きい

- フリーランスは仕事探しから契約交渉、税務手続きまで全て自分で行う必要があり、業務外の負担も大きくなります。

介護以外の業務に多くの時間を費やすことになり、実際の介護業務に集中できない場面も出てくるでしょう。 - 業務上のケガや事故への備えが難しい

- 介護の現場は腰痛や転倒など労働災害のリスクが高く、実際に社会福祉施設では労働災害による死傷者が増加傾向にあります。

フリーランスの場合、企業に雇用されていないため労災保険の適用外となりがちで、自ら特別加入制度に入るなど自分で対策する必要があります。

安定した月給や福利厚生がない不安感やこれらのデメリットも踏まえた上で、個人で対策を取ることが求められます。

フリーランス介護士に向いている人・向いていない人

以下のようなタイプの人は、フリーランスで介護士として働くのに適しているといえるでしょう。

- 自己管理能力が高く主体的に行動できる人

- 自分の裁量で仕事を組み立てる働き方のため、時間管理や健康管理を含めあらゆる面でセルフコントロールが求められます。

- 自身のスキルに自信がある人

- 長年の経験で培った介護技術やコミュニケーション能力を、より自由に発揮したいと考える介護士には魅力的な選択肢となるでしょう。

- 営業活動や新しい環境への適応を苦にしない人

- 自分の能力を施設に売り込むことが苦ではなく、様々な施設や利用者との関係構築を楽しめるタイプであれば。

一方、以下のようなタイプの方はフリーランス介護士として働くことに大変さを感じる可能性があります。

- 安定収入や組織の指示を重視する人

- 収入の変動や将来の不確実性に不安を強く感じる方、常に同じ職場・チームでの協働を好む方には、フリーランスの環境はストレスが大きいかもしれません。

- 自発的に仕事を見つけたり、営業活動を行うことが苦手な人

- 仕事を探したり、営業活動を行うことが苦手な人、誰かに指示されて働くことに慣れている人には、自分で全てを管理する責任の重さが負担となる可能性があります。

- リスクに対する備えができない人

- 自己管理ができず怠けがちな傾向がある人も、フリーランスでは成果を上げにくいと言えます。

準備不足のまま安易に独立してしまうと収入減で生活が苦しくなるケースもあるため、フリーランスとして独立する際はしっかりと準備を行いましょう。

総じて、フリーランス介護士は自分から仕事を取りに行く姿勢と、リスクに対する準備が必要な働き方であるため、自身の性格や状況を見極めて向き不向きを判断することが重要となります。

フリーランス介護士として働くためのポイント

保険や税金などの事務的な知識を身につける

フリーランス介護士として独立するのであれば、社会保険や税金に関する基礎知識は必須です。会社員とは異なり、自身で公的保険に加入し保険料を納める必要があります。

健康保険は自治体運営の国民健康保険に切り替わり、年金も厚生年金から国民年金へ移行します。また、所得に応じて介護保険料(40歳以上)も国民健康保険と合わせて納付する必要があります。

会社員であれば給料天引きで加入する雇用保険・労災保険も、個人事業主は原則加入できないため(労災は特別加入を申請すれば可)、フリーランスは健康保険・年金のみ加入する形となり保険料も全額自己負担となります。

税務面では毎年自身で確定申告を行い、所得税や消費税の納税義務を果たさなくてはなりません。

2023年10月からはインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まりました。課税事業者として取引先に消費税額を示す適格請求書(インボイス)を発行するには税務署への事業者登録が必要になりました。

事業者間取引ではインボイスがないと仕入税額控除が受けられなくなるため、フリーランス介護士も取引先(派遣先の事業所等)から求められた場合に備えて制度を理解し対応しておく必要があります。

自主学習や周囲とのネットワーク構築を行う

フリーランス介護士は常に学び続け、人的ネットワークを広げることが重要です。組織に属さないフリーランスは、勤務先から計画的な研修を受けたり先輩職員から指導を受ける機会が限られます。そのため、自主的に最新の介護知識やスキルを学習し続ける姿勢が不可欠となります。

介護技術のブラッシュアップのための研修会やセミナーに参加したり、介護業界の動向について専門誌やオンライン講座で情報収集するといった方法があります。

介護職としての専門性を高める努力が、フリーランスとしての信頼性向上やサービス品質の維持につながります。特に認知症ケアや終末期ケアなど、専門性の高い分野のスキルを身につけることで、他のフリーランス介護士との差別化を図ることも可能です。

また、周囲とのネットワーク構築も欠かせません。同じフリーランス介護士同士で情報交換を行ったり、介護業界のコミュニティや勉強会に参加して人脈を広げることで、仕事の紹介を得たり困ったときに助言を求められる関係を築くことができます。

さらに、以前勤めていた介護施設の同僚やケアマネジャーなどとも関係を保ち、信頼できるつながりを持っておくことも、案件獲得やスキル相談の面で大きな強みになります。フリーランスとはいえ孤立せず、「顔の見える関係」を業界内に持つことで精神的な支えにもなるはずです。

自己研鑽と人脈づくりの両輪で、フリーランス介護士として長期的に成長し活躍できる基盤を築きましょう。

自己管理を徹底する

フリーランス介護士が安定して働き続けるためには、徹底した自己管理が必要です。勤務スケジュールや休暇の管理も全て自分次第であるため、仕事量をコントロールし過労を防ぐことが重要となります。

- 時間管理

- 無理なスケジュールを詰め込みすぎず、適切に休日や休息を確保する習慣を持ちましょう。

一日に受ける訪問件数やシフト日数を調整し、長時間労働が連続しないよう工夫することが大切です。

目先の収入に惹かれて過度に仕事を引き受けてしまうと、体調を崩し結果的に収入減につながる可能性があります。 - 健康管理

- 定期的に健康診断を受けたり、腰痛予防のストレッチや筋力トレーニングを取り入れるなど、体調維持に努めましょう。

フリーランスは代わりがいないため、病気やケガで働けなくなると直接収入減につながります。 - 責任感と品質管理

- 仕事上の約束や納期、訪問介護であれば訪問時間などを守ることも自己管理の一部です。

遅刻やキャンセルは信頼失墜に直結するため、スケジュールと契約事項の管理を徹底しましょう。

どんな場合でもプロフェッショナルとしての対応を心がけることが重要です。 - メンタルケア

- 孤独になりがちな働き方だからこそ、オンとオフの切り替えを意識し、ストレスを溜めこまない工夫をしましょう。

趣味の時間を持つ、相談相手を持つといった工夫をして自分自身のケアを行っていくことも大事です。

総じて、フリーランス介護士は自分自身が「社長兼従業員」のようなものです。自分の体調・時間・仕事の質を管理する能力こそが信頼と安定収入を生む土台であるため、日々セルフマネジメントを徹底していきましょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定