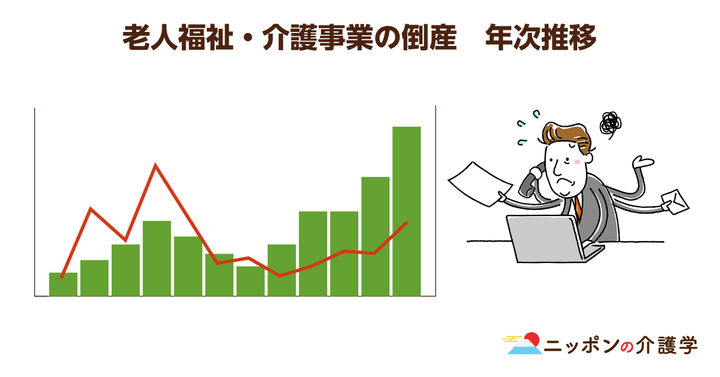

東京商工リサーチによると、2016年の「老人福祉・介護事業」の倒産は108件に達しました。最多だった前年を上回っており、2016年の年間倒産数は過去最悪の結果となりました。

介護サービスは医療などと並び私たちの生活になくてはならない社会インフラです。介護事業者の倒産は、私たちの生活にも大きな影響を与えます。今回は、介護事業者、なかでも特別養護老人ホーム(以下、特養と表記)に絞って経営状況を解説します。

赤字である特養の割合は前年度比4.1ポイント増。特に、小規模特養は苦境にある

独立行政法人福祉医療機構は昨月、「平成27年度特別養護老人ホームの経営状況について」を公表しました。

分析の対象は、開設後1年以上経過している特養。

サンプル数は4,175施設(従来型1,768施設、個室ユニット型1,936施設、一部個室ユニット型471施設)。

このデータによると、赤字の特養は31.4%でした。

赤字施設の割合は前年度から4.1ポイント上昇しています。

従来型で34.0%(3.7ポイント増)、ユニット型29.5%(3.9ポイント増)となっています。

特養全体で見ると、前年度より経営状況は厳しくなっていると言えるでしょう。

さらに、定員規模別で見ると「29人以下」では47.9%もの特養が赤字に陥っています。

「30人以上49人以下」「50人以上79人以下」で約3割、「80人以上99人以下」「100人以上」で約2割と規模が大きくなるにつれて、赤字割合が低下する傾向にあります。

「29人以下」の特養は、平均の開設経過年数が4.1年と、開設後間もないケースが多く、地域での認知度の低さが赤字化の要因のひとつと考えられます。

2014年度 特養 定員規模別の経営状況

| 区分 | 29人以下 | 30人以上 49人以下 |

50人以上 79人以下 |

80人以上 99人以下 |

100人以上 |

|---|---|---|---|---|---|

| 赤字施設割合(%) | 47.9 | 32.6 | 32.3 | 25.4 | 21.6 |

| 特養入所利用率(%) | 95.9 | 96.4 | 96.1 | 95.6 | 95.0 |

| 短期入所利用率(%) | 75.7 | 80.3 | 81.2 | 80.9 | 81.4 |

| 開設経過年数(年) | 4.1 | 12.3 | 17.0 | 17.2 | 19.8 |

| サービス活動収益対(%) | 1.7 | 4.4 | 3.7 | 5.1 | 6.3 |

| サービス活動増減差額比率(%) | |||||

| 人件費率(%) | 64.7 | 64.3 | 64.0 | 63.1 | 62.3 |

| 入所者10人当たり従事者(人) | 8.3 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 6.6 |

| 従事者1人当たり人件(千円) | 3,703 | 3,876 | 4,057 | 4,096 | 4,267 |

しかし、開設後年数がある程度経過しても「29人以下」の特養の赤字施設割合は約15ポイントしか低下しておらず、認知度だけに問題があるとも言い切れません。

むしろ、入所者10人あたりの介護職員数がほかの定員規模の特養と比較して多く、運営規模に対して人件費率が高くならざるを得ないことや1床の空きが収益に与える影響が相対的に大きいことなど構造上の問題が大きいと見られます。

「加算の有無」「利用率の低さ」「運営効率の悪さ」が赤字化の主要因

ここまで特養の赤字施設割合を見てきました。次に、赤字になる理由について解説します。データを読み解くと、3つの理由が見えてきます。

ひとつは、「加算の有無」です。黒字特養は、赤字特養と比較して取得している加算が多く、収益が上がりやすい構造となっています。人員配置などによって、さまざまな加算が用意されており、大規模特養ほど取得しやすい状況にあるのです。

次に「短期入所(ショートステイ)利用率の低さ」です。先の福祉医療機構が調べたところによると、赤字特養の特養・短期入所率(合算)は90.8%である一方、黒字特養のそれは94.0%となっており、3.2ポイントの差があります。

最後に「入所者10人当たりの従事者数の多さ」です。

この数字が低ければ低いほど、効率的な人員配置がなされていると見ることができます。

赤字特養の従事者数は7.35人であるのに対し、黒字特養は6.75人。

0.53人の差があると気づくでしょう。

赤字特養は、運営効率が悪いと見ることができます。

この結果、企業の利益にあたる「サービス活動増減差額」は、赤字特養と黒字特養の間で約4,000万円もの差が出ています。

2015年度 特養の経営状況 黒字施設・赤字施設別(平均)

| 区分 | 黒字施設 | 赤字施設 | 差(黒字-赤字) |

|---|---|---|---|

| 特養・短期利用率の合算(%) | 94.0 | 90.8 | 3.2 |

| 入所者10人当たり従事者数(人) | 6.75 | 7.35 | △0.53 |

| 従事者1人当たり人件費(千円) | 4,063 | 4,155 | △92 |

さらに、独立行政法人福祉医療機構は、2015年度に赤字に転落してしまった特養に関し、その理由について言及。同機構は、赤字に転落した特養は黒字特養と比較して施設介護料収益および居宅介護料収益の減少幅が大きいと分析しています。

収益減少の背景には、利用率の低下だけでなく、介護報酬のマイナス改定もあると見られます。

黒字施設は、介護報酬のマイナス改定を新規加算取得や利用率維持で抑えるだけでなく、事務費削減など経費節減にも積極的に取り組んだようで、独自に行った経営努力が実を結んだ形です。

入居条件が厳格化されたことで、特養の待機者は減り始めている?

特養の待機者数は、現在約52万人(2014年3月現在)とも言われますが、一部地域では待機者減が鮮明となってきました。2015年4月から特養の入居条件を原則「要介護3」とすることが介護保険法の施行規則に明記され、申し込み者が減ったためです。

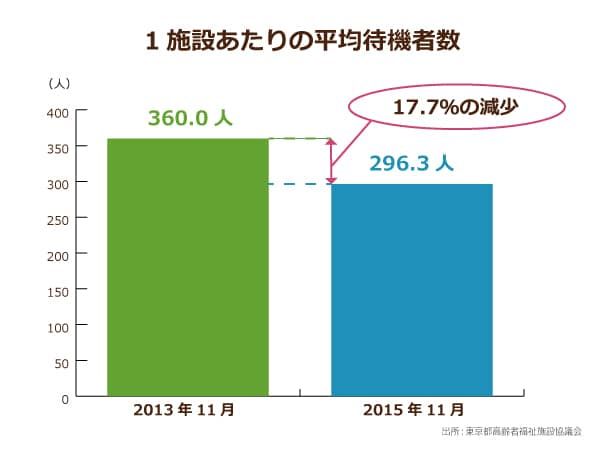

東京都高齢者福祉施設協議会が東京都内の特養を対象にアンケート調査(対象は457施設で242施設から回答があった。

調査期間は2016年1~2月)を行ったところ、1施設あたりの平均待機者数は2013年11月の360.0人から2015年同月には296.3人と17.7%減少していることがわかりました。

特養の待機者が最も多い東京都だけでなく、ほかの地域でも同様の傾向が見られるようになっており、特養関係者の頭を悩ませています。

待機者が減るとスムースに入所が進まず、空きが出ることも。

東京都高齢者福祉施設協議会によると、95の特養で「稼働率が下がった」と回答がありました。

2015年4~10月の平均稼働率は94.9%で、都内で2,200人分のベッドが空いていた計算になります。

| 上がった・変わらない(147件) | |

| 下がった(95件) |

特養の入居条件が厳格化されたことで、本当に必要な高齢者が入居申し込みできない状況になっているという声も上がっています。たとえ要介護2であっても、高齢者の生活ぶりを個別に観察し、必要に応じて入居条件を弾力化すべきと考える向きもあります。

また、待機者減の背景には介護保険の利用者負担増もあると予想されます。

政府は、一部のサービス利用料を1割から2割負担としただけでなく、特養の入居費や食費の軽減措置も削減しました。

自己負担増を避けるため、あえて特養には申し込まず、在宅を選ぶケースも相当数あると見られます。

経営安定化のために、介護報酬改定に対応する必要がある

独立行政法人福祉医療機構が実施した「平成27年度介護報酬改定等の影響に関するアンケート調査」によると、全体のおよそ3割の特養が介護職員処遇改善加算の対象となる介護職員以外の職員に対しても処遇改善を実施していることが明らかになりました。

つまり、相対的に人件費が増加しており、これが特養赤字化の一端である可能性も指摘されています。

労働力人口が減少するなか、人手不足がさらに深刻化すると予想されます。

優秀な人材を確保するためには、働きやすい職場環境の整備はもちろん一定程度の賃金を用意することも重要です。

今後、介護報酬が引き下げられるなか、人件費増は特養経営にとって大きな課題となるでしょう。

独立行政法人福祉医療機構の調査結果を見ると、黒字の特養は、介護報酬の引き下げに対応して、新設された加算の取得に積極的に動いている様子が見て取れます。

さらに、事務費など経費削減策も多数講じているようです。

時代に即応した経営体制を構築している特養こそ事業を継続している印象です。

2018年度には3年に一度の介護報酬改定が控えています。

特養待機者減が鮮明となるなか、特養それぞれが自主性を発揮しつつ、介護報酬改定に対応した経営施策を迅速に打ち出せるかどうか。

比較的経営が安定しているとされる特養といえども決して安泰とは言えない、そんな生き残りをかけた時代がすでに来ているのです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 27件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定