厚生労働省主催で、介護福祉士のリーダーシップを養成

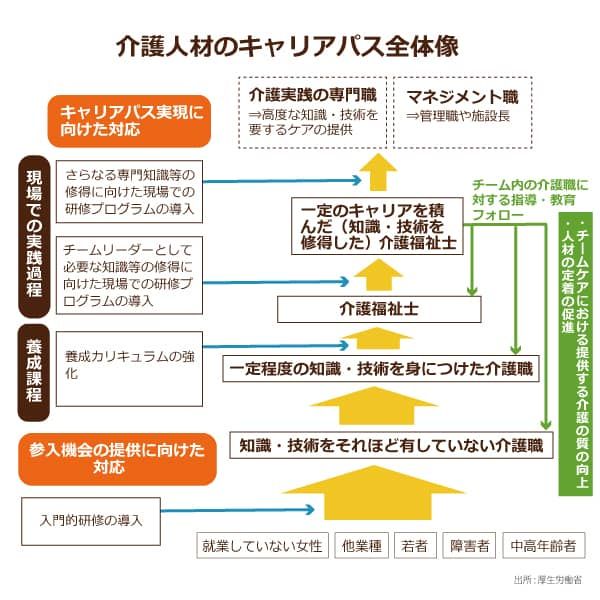

以前から議論されていたことではあるのですが、介護福祉士をチームリーダーにして、キャリアアップに明確な基準を設けようという議論が、あらためて動き出そうとしています。

厚生労働省は、2017年3月28日、社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会を設置し、介護福祉士をチームリーダーとするとともに、介護福祉士の養成課程のカリキュラムを見直していく方針が決定。

介護福祉士をチームリーダーに位置づけ、それぞれの職種が果すべき役割の明確化など、カリキュラムの見直しについて具体的な話し合いが行われました。

厚生労働省が考える、介護福祉士のチームリーダーとしての役割は、以下の3つです。

- 高度な技術を持ち、介護の実践者としての役割

- 介護技術を指導する立場としての役割

- 介護職チーム内のサービスをマネジメント・コントロールする役割

これらの役割を掲げ、それらを踏まえた研修プログラムの内容についても話し合われました。

「高度な技術を持ち、介護の実践者としての役割」は認知症の方を対応するにあたって、高齢者の心身の状態を把握する力、状態に応じた判断力が求められるでしょう。

研修では、認知症や障害特性にかかる知識を個別支援に活かす視点、自らの介護の実践を振り返り、より良くするための実践研究の方法などが挙げられます。

「介護技術を指導する立場としての役割」では、介護のチームに関して、技術の指導伝達、スキルを引き出すエビデンスに基づいた介護技術を伝える能力などが挙げられており、研修では、エビデンスを的確に伝えるためのコミュニケーション力、個別の職員の能力を見極め、特性に応じた人材アセスメント方法などが求められます。

「介護職チーム内のサービスをマネジメント・コントロールする役割」では、チーム内での相互フォロー、利用者に関する情報収集などについて、介護計画に合致したサービスがしっかりと提供されているかを確認し、マネジメントとしてフォローしていったり、多職種連携力を求められ、研修としては力量に応じた業務の割り振り・人材マネジメント、チーム内でのサービスを向上させるための問題解決と分析などが挙げられました。

現行の介護福祉士のカリキュラムでは補いきれないマネジメント・チームリーダーとしての力量をはかるこれらのカリキュラムを、見直していく予定。

リーダーシップ、リーダーについていくフォロワーシップ、認知症ケア、多職種連携、実践にいかすための訓練などの充実が挙げられ、より充実した研修内容になるでしょう。

介護福祉士の役割・位置づけはどのようなもの?

厚生労働省が考える、介護福祉士のリーダーシップとしての役割は責任あるもの。

介護サービスの質を向上させ、介護福祉士の社会的評価を高め、一定のキャリアパスを実現して地位向上をはかるためにも、介護福祉士がチームリーダーとして担うべき役割等を明確化しました。

それが、上述した役割です。

介護福祉士は、チームの中でも、現場とマネジメント業務の中間に位置します。

実際に手を動かして介護も行い、チームをひっぱり、現場の介護をマネジメントしていく業務も含むでしょう。

非常に高度な専門職として、高い専門性が求められる職種だというのが、厚生労働省の考えです。

介護福祉士にはこれら3つの役割が求められ、それが実践されることで、より介護の現場の生産性が高まるものだと期待されています。介護福祉士という職業に、いま何が求められているかを知り、より実践的な介護が可能となるでしょう。

高度なコミュニケーション力が求められるものの、キャリア差はない!?

介護福祉士は、高度なコミュニケーション力が求められており介護の業務は、生活援助、身体介護、特定ケアだけでなく、介護計画、すなわちケアプランの作成などもその業務内容にあり、また高齢者の家族などに対して報告や、相談事の対応なども含まれています。

よりよいケア方法を実践するために医師や看護師などの他職種と連携し、ケア方法を提案していくことなども求められ、これがコミュニケーション力が必要とされるゆえんです。

介護の技術があるだけでは足りず、マネジメント力、コミュニケーション力も、実際の現場で必要とされています。

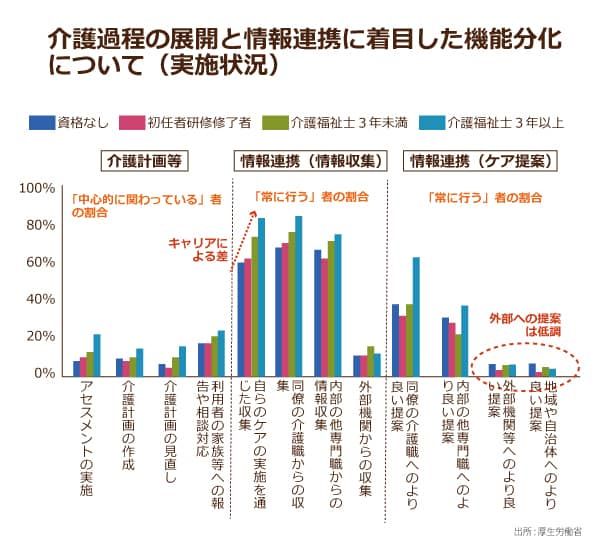

厚生労働省が出した「介護人材の類型化・機能分化に関する調査研究事業報告書」という文書によると、これらの業務は非常に専門性が高く、それらは介護福祉士が担っていくべきであると考えられています。しかし、実際の特別養護老人ホームの現状はどうなのでしょう。

ケアプラン作成、情報収集、ケア提案などの分野で担当業務のキャリア差が多少はあるものの、それほど大きな差はついていないものと考えられている。

介護福祉士の資格があっても無資格であっても、キャリアによって業務差が生じているわけではなく、業務に大きな違いがあることがわかりました。

これでは、リーダーシップを取れと言われても、難しいのが現状と言えるでしょう。

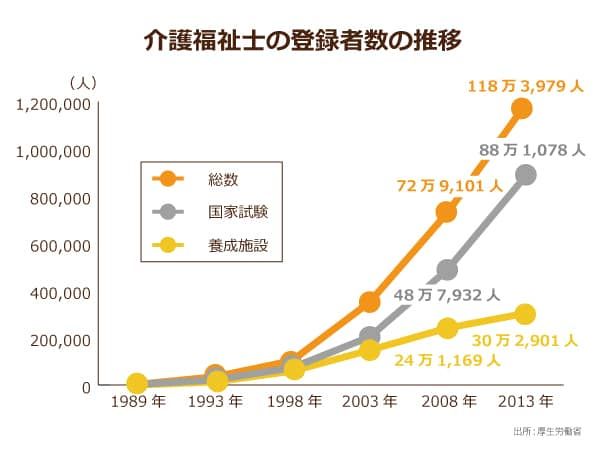

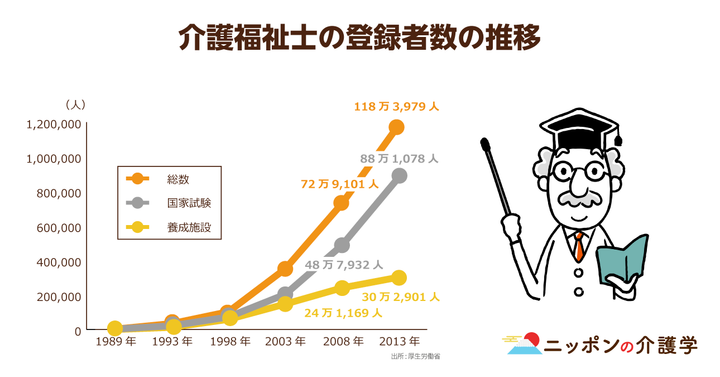

ちなみに上記の図は、「介護福祉士の登録者数の推移」になります。

2008年度では、総数72万9,101人、国家試験48万7,932人、養成施設24万1,169人で、5年後には総数が約1.6倍、国家試験が約1.8倍、養成施設が約1.2倍と右肩上がりの上昇となりました。

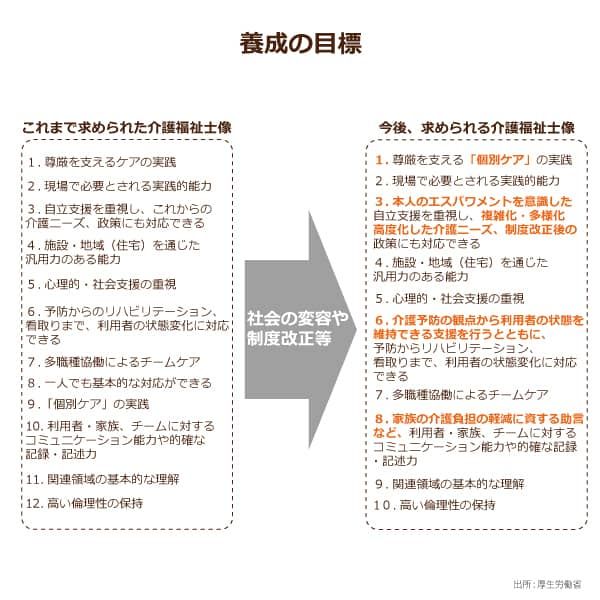

今後、より介護福祉士に求められるとされる役割

厚生労働省が考えるキャリアパスとして、今後、介護福祉士には、どのような役割が求められているのでしょうか。

たとえば、現場のチーム介護のなかでチームリーダーとして介護の現場をひっぱりながら、より専門職として中核的な役割をはたすことが求められます。

さらに認知症高齢者の増加、単身高齢者世帯の増加、世帯構成の変化、地域への移行の推進により、地域で暮らす障害者の増加などに伴って、生活支援も含めた介護ニーズの多様化に対応し、複雑化して高度化した介護に対する対応が求められます。

また、本人のエンパワメント(潜在的な能力を引き出す手助け)を意識し、家族における介護負担の軽減などに関しての助言なども求められています。

介護予防の観点からみて、高齢者が元気で生活できるように、支援をしていく必要性。

また、医師、看護師、リハビリ専門職などの多職種と連携し、さらなるケアの実践なども必要でしょう。

具体的には、2018年度より順次、導入予定

これらの育成に関する研修内容は、2017年度中に議論が行われ、2018年度からチームリーダーの研修システムが導入される予定です。

厚生労働省が考えることによると、いま現在の介護福祉士の養成課程におけるカリキュラムでは十分に対応はできません。

そのため、養成課程でこれらの内容を学べるように、カリキュラムの見直しと、見直し案を進めていく方針です。

見直し案としては、リーダーシップと、将来的にリーダーシップを取るためのリーダーについていくフォロワーシップ、認知症の方に対する心身双方におけるケア、医師・看護師・リハビリ専門職における多職種間連携、それらを実践で活かすための訓練などの充実が挙げられました。

2017年度には見直し内容の議論を行い、翌年の2018年の1年間を周知期間として余裕を取り、2019年度から、新カリキュラムの開始を予定しています。

このままいくと、介護福祉士の業務はより高度化・複雑化し、キャリアアップに一定の道筋がつけられることになります。介護もより専門化し、スペシャリストを育成していくことにつながっていく。課題はまだまだありますが、一定の方向性は定まってきた様子です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 29件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定