介護の労働市場において働き手の規模が縮小している状況のなか、良いニュースが飛び込んできました。

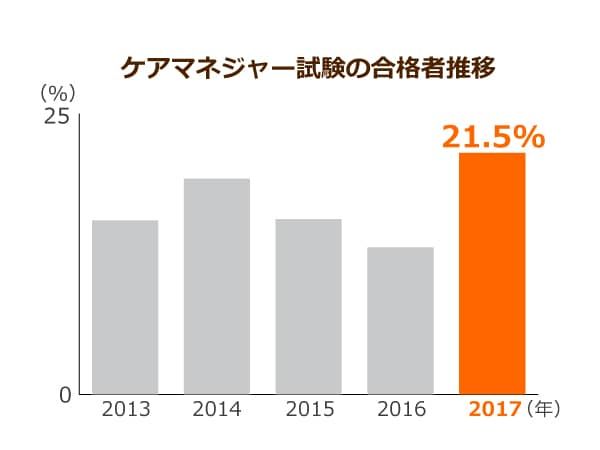

厚生労働省の調査によると、今年度の介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネジャーとなるために行われる試験の正式名称で、以後「ケアマネジャー試験」と表記)の合格者率が21.5%と、前年度よりも8.4ポイント高くなったのです。

今年度は2万8,233人のケアマネジャーが誕生!合格率は21.5%に

ケアマネジャーの合格率が昨年度より上昇

これまでの試験合格者の総数は69万5,017人。20年間で275万5,820人が受験したこの試験の平均合格率は25.2%と、今年度の合格率は平均を下回りこそしますが、ここ数年間は減少傾向にあったことを踏まえると大きな進歩と考えても良さそうです。

また、合格者が現在どのような職種に就いているかを調査したところ、介護福祉士が70.3%もおり、介護福祉士からのスキルアップでケアマネジャー試験を受けていることがわかります。

他にも、合格者の中には看護師や准看護師、社会福祉士もいることが明らかとなりました。

ケアマネジャー試験は過去に20回行われ、全合格者69万5,017人のうち43.9%が介護福祉士の資格を持っています。

多くの介護関係職の人がキャリアアップ・スキルアップの一環として、介護保険制度により特化した資格であるケアマネジャーを目指し、合格していることがわかります。

ケアマネジャーは介護の屋台骨を支える存在

そもそもケアマネジャーとは介護支援専門員の別名で、介護保険のプロフェッショナルのこと。要介護の高齢者とその家族からの相談を受けて必要となるケアプランを作成し、連絡すべき関係者との調整を行ってくれる介護の屋台骨を支える存在です。

介護保険は40歳以上の全国民が入る国民皆保険のため、お世話が必要になったすべての高齢者はサービスを利用することができますが、その際にサービス利用者は行政や施設を通じてケアマネジャーに相談することが可能。

ケアプランを作成してもらうことで適切な介護サービスを受けることができ、安心した老後が送れるようになるのです。

ケアマネジャーになるには、まず実務研修試験に合格する必要があります。それから実務研修を受けて都道府県に登録し、ケアマネジャーの介護支援専門員証を交付してもらうというのが一連の流れとなります。

ケアマネジャーにはいくつかの問題点が

ケアマネジャーにも高齢化が起こっている…?

そんなケアマネジャーには日本全体と同様に、”高齢化”の問題があります。

厚生労働省のデータによると、ケアマネジャーでもっとも多いのは40代で40.9%。

それに30代の26.7%と50代の26.1%が続いています。

30代以上のケアマネジャーに限っては実に96.6%と圧倒的で、20代の若いケアマネジャーがほとんどいないことがわかります。

若いケアマネジャーが入ってこないという現実に加え、ハードワークからくる高い離職率の問題点があることから、この先のさらなる労働市場縮小が懸念されているのです。

その上、ケアマネジャーの質を維持する目的で、現在は5年に一度の資格更新が必要です。

ただでさえ忙しいケアマネジャーは更新の日付が迫ってくると、その両方に追われた生活を余儀なくされてしまうのです。

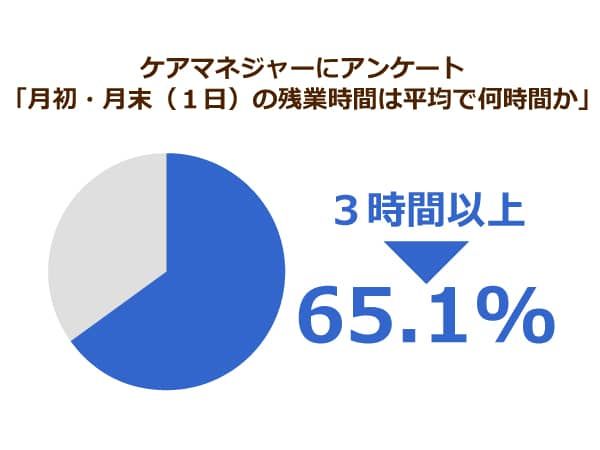

特に書類提出の関係上、月初と月末が非常に忙しく、利用者の相談を聞いている暇がないという声も、一部のケアマネジャーから上がっているようです。

ケアマネジャーの不遇さ

そもそもケアマネジャーは介護保険制度が誕生した2000年に、制度の中核となる資格職として登場しました。しかし実際の業務は非常に忙しく、多くの高齢者から情報を集めて適切なケアプランを作成しなければなりません。

直接高齢者と接しているわけではないために情報が乏しく、結果として現場を見ている介護福祉士がケアプランの下書きを作り、それをケアマネジャーが提出することで業務を運営している施設も多いようです。

実際にケアプランの下書きを作って高齢者のお世話をしている介護福祉士からは、「ケアマネジャーは不要なのでは?」という疑問の声も聞かれます。

介護福祉士こそがケアの本筋に関わっているのであれば、ケアマネジャーを雇わずにその分だけ介護福祉士の手当としてもらったほうが、介護福祉士の待遇は改善する可能性が高いからです。

一方で厚生労働省のデータでは、ケアマネジャーそのものの平均給与も25万5,000円と決して高いとは言えず、難しい立場に置かれています。

ケアマネジャーの課題

ケアマネジャーの膨大な仕事量は削減できるか

「ケアマネジャーは多忙」というのは介護業界において通念となっているようですが、実際にはどの程度忙しいのでしょうか。

みんなの介護が実施したアンケートによると、月に5回以上の休日出勤があるケアマネジャーは約4割いることがわかりました。

また、残業の平均時間が1日3時間以上となっているケアマネジャーが65%にのぼることも明らかになったのです。

また、利用者から「ケアプランが適切でない」や「保険料が高い」、あるいは介護保険制度そのものへの不満だったりがケアマネジャーへ集中してしまうという実情があり、とても難しい仕事となっています。

超高齢社会で介護を必要とする高齢者の数そのものが増えていることに加え、年金では生活がまかなえない高齢者も増加傾向にあります。

介護保険制度をうまく使い、高齢者に安心できる老後を提供したいという理想の一方で、頭を悩ませているケアマネジャーも大勢いるのではないでしょうか。

地域包括ケアシステムの中で変化する業務内容

そんな現状、介護サービスは地域包括ケアシステムのなかで行われる方向へと向かっています。つまり、高齢者が長年住み慣れた地域に暮らし、介護や関連サービスを利用しながら地域で助け合って生活していくという流れです。

そのため、ケアマネジャーに対しても業務内容の見直しが求められています。要介護が進んでいる高齢者には適切な医療サービスをケアプランに組み込んでいくことや、身体機能を向上させ、より自立した生活が送れるよう推進していくことも重要となっていくでしょう。

そして、地域医療や住宅といった生活に欠かすことのできないインフラと連携していくことも必要に。身体介護といったお世話だけでなく、見守りや配食、買い物の手伝いなど、その他の生活支援サービスを確保して利用を促進することも大切です。

今回はケアマネジャー試験合格者増というニュースを足掛かりに、ケアマネジャー周辺の現状についてみていきました。

新たに2万8,233人のケアマネジャーが誕生したことは喜ばしいことである反面、その全員が実際に介護職へ就くとは限りません。

一方で課題は多いものの、やはりやりがいは十分にあると言われているケアマネジャー、介護福祉士のスキルアップとしても位置づけられているこの資格の動向には今後も注目していきたいですね。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 65件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定