ひきこもりの高齢化による親子共倒れの危機

親子共倒れ、孤立死の原因となる8050問題とは

2018年1月、北海道札幌市にあるアパートの一室で、82歳の母親とひきこもりだった52歳の娘が、寒さと飢えのために孤立死した状態で発見されました。

死因は母娘とも低栄養状態に起因する低体温症で、年明けに検診に来たガス業者が室内の異変に気づき、同じアパートの住人が中に入って確認したとのこと。

見つかったのは1月ですが、母親の方は2017年12月中旬ごろ、ひきこもりがちだった娘の方は2017年末までには亡くなっていたとみられています。

室内には所持金9万円が残されており、冷蔵庫の中は空だったそうです。

現在、子どものひきこもりが長期化しています。

これによって親も高齢となって収入が途絶えたり、親の病気や介護がのしかかるなどして、一家が孤立、もしくは困窮するケースが顕在化しつつあるのです。

特に親が80代、子どもが50代を迎えると問題が深刻化することから「8050(ハチマルゴーマル)問題」とも呼ばれ、50代の子どもが将来を悲観して親と無理心中を図る…という最悪の事態も発生しているのです。

日本では制度上、専業主婦・主夫ではない限り中高年世代は働くことが前提となっており、8050問題に直面している世帯に支援をする場合、「子どもの就労支援」以外の選択肢が想定されていません。

もし子どもが就労を強く拒むと、それに代わる支援方法がないのが現状なのです。

「8050問題」はある意味、制度の谷間に置かれた問題であり、現行制度では解決が難しい面があると言えるでしょう。

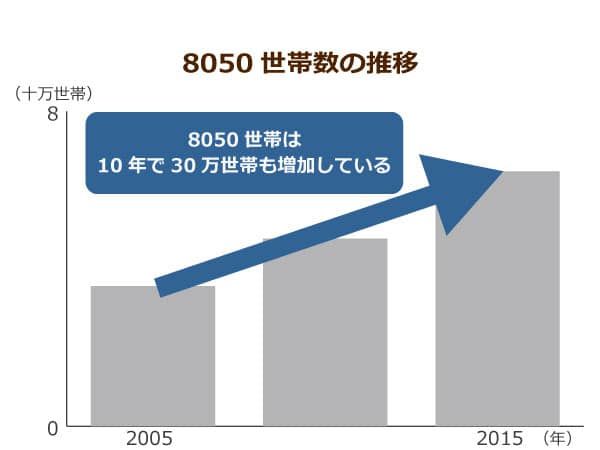

8050世帯、約10年で30万世帯も増加

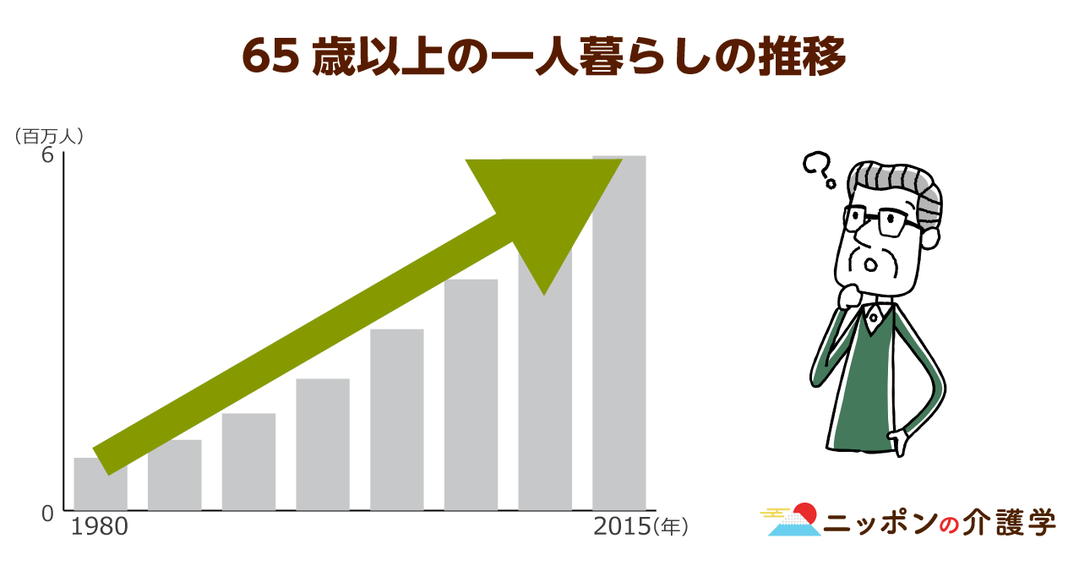

国勢調査(2015年)によると、40~50代で親と同居する未婚者は、1995年当時は全国で113万人だったのに対し、2015年には約230万人増となる340万人にまで増加。20年間で3倍以上に増えています。

そうした中、親が80代、子が50代で二人暮らしをする「8050世帯」の世帯数も年々増加し、2005年には35万6,000世帯だったのに対し、2015年には64万8,000世帯と約30万世帯も増えています。

もちろん、親と同居する50代の子が全員ひきこもりということは決してありませんし、そのすべての世帯が問題を抱えているわけではありません。

しかし、こうした世帯の中に、実際に孤立・困窮に直面している世帯、あるいは潜在的にそのリスクを持つ世帯が数多く含まれていると考えられています。

内閣府はこの事態を受けて、ひきこもりを続けている40~60歳前後の約5,000人とその家族を対象に、ひきこもりに至った原因やその期間などを尋ねる訪問調査を実施することを決定。

2018年の秋ごろから調査を開始するとしています。

これまで、ひきこもりの調査は15~39歳が対象でしたが、若者を対象とした従来の調査では不十分と判断。

中高年層のひきこもりの実態把握に、初めて本格的に乗り出したのです。

8050問題が認知され始めたのはつい最近

当初は中高年のひきこもりについて調査が行われていなかった

行政が中高年層のひきこもりの問題を認識し、その対策に向けた動きを開始したのはごく最近のことです。

具体的には、2017年の参議院決算委員会の場において、当時の内閣府特命担当大臣が「40歳以上のひきこもりをしている人の実態把握は重要」であるとし、「40歳以上も調査の対象に加える」という方針を明示したことが転換点の一つになったと言われています。

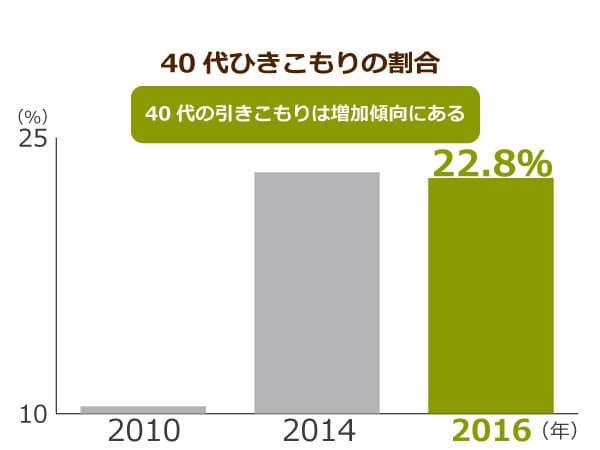

また、特定被営利法人「全国ひきこもり家族会連合会(KHJ)」が行った調査(2016年)では、ひきこもりをしている人の平均年齢が年々上がっているとの結果が出ており、40代以上でもひきこもりをする「子ども」が多数いる実態が明らかにされました。

こうして、高齢化のひきこもりに対する対策を早急に行うべきとの声が、有識者の中でも高まったのです。

8050問題が世間に認知されにくかった理由は?

中高年のひきこもりが世間から認知されにくかった理由としては、親が子のひきこもりを「恥ずかしい」ものだと考え、世間体を気にして隠してしまうことが多かった、ということが一つ挙げられます。

その結果、ひきこもりをしている本人だけでなく、その世帯全体が社会から孤立化してしまい、問題を抱えたときに社会の支援を得られない状況に追い込まれてしまうのです。

また、単身者と異なり「家族が同居しているから」と地域の中でも問題視されにくく、見守りの対象となりにくいことも理由として挙げられます。

実際、地域で行われる見守り・安否確認活動は独居高齢者を対象としたものが多く、子どもと同居する高齢者宅が見守りの対象となることは少ないのが実情です。

しかし、現実の問題として二人で暮らしている場合であっても、「高齢の親とひきこもりの子ども」という世帯においては、親子が亡くなった状態で発見されるという事件が起こっています。

政府も8050問題に対する正しい認識をもち、見守り対象・支援対象のあり方を見直していく必要があるでしょう。

8050問題を解決するにはどうすれば良い?

ひきこもりとなったきっかけ、なりやすい特徴は

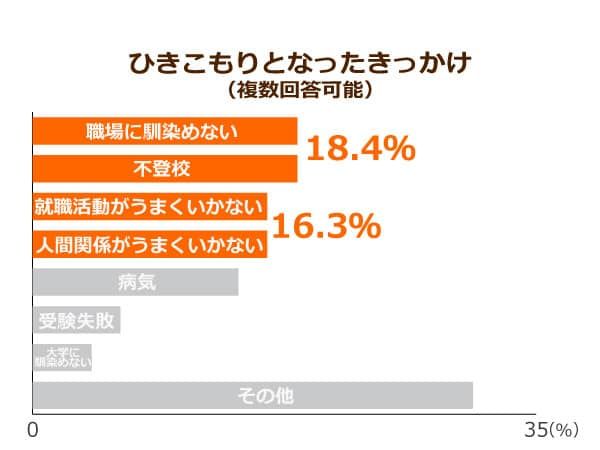

内閣府の「若者の生活に関する調査」(全国の15~39歳を対象、2015年実施)によれば、ひきこもり状態になった人にその原因を尋ねたところ、最も多かった回答は「職場になじめなかった」(18.4%)と「不登校(小中高)」(18.4%)でした。

そして次に多かった回答が「就職活動がうまくいかなかった」(16.3%)と「人間関係がうまくいかなかった」(16.3%)となっています。

就職、学校でのつまずきを原因とするものが非常に多く、学校の場合は、受験の失敗よりも不登校に起因する割合の方が高いです。

また徳島大学の調査(ひきこもり本人82人とその家族332人を対象)では、ひきこもり状態に陥っている人のうち、男性では26.3%、女性では15.8%の人が、「広汎性発達障害」(コミュニケーションに支障を持つ症状のことで、自閉症やアスペルガー症候群なども含む)の可能性が高いことが明らかにされました。

日本人全体における広汎性発達障害の割合が1%未満であることを踏まえると、ひきこもりと発達障害には一定の関係性があるのではないかと、同大学の研究チームは指摘しています。

※もちろん発達障害の方が全てひきこもりになるというわけではなく、あくまで一つの特徴としての話です。

ひきこもりを解決するにはどうすれば良いのか

現在、ひきこもりの問題に対して、独自の政策・事業で対策を進める自治体も増えつつあるようです。

例えば秋田県藤里町は、収入、やる気、経験、終業時間といった項目を5段階に区分し、住民の希望に沿った働き方を紹介する登録制の「プラチナバンク」を創設。

無理のない就労・社会参加が出来ることから、ひきこもり対策としての有効性が指摘されています。

また2017年には、市町村が地域生活課題(8050問題を含む)について総合的に相談に応じ、関係機関との連絡・調整などを行う体制づくりに努める旨を規定した改正社会福祉法が成立(今年4月施行)。

これにより各自治体によるひきこもり対策がさらに進むのではないかと期待が集まっています。

しかし、こうした動きが進む一方で、ひきこもりはあくまで家族の問題であり、他人が踏み込むべきではないとの見解や、ひきこもりの支援は年単位で行わなければならないのに、定期的に人事異動がある自治体・行政の力では8050問題の解決は難しいという指摘があるのも事実。

ひきこもり問題を巡ってはいろいろな意見・見方があり、今後も議論が続いてきそうです。

今回は8050問題を取り上げ、高齢化するひきこもりの現状について考えてきました。行政も最近になってようやく本腰を入れて調査・対策に乗り出したばかりで、問題解決に向けた本格的な動きは、まだまだこれからだと言えます。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 17件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定