窒息による死亡事故が60代以降に急増している

介護施設で食事を詰まらせる事故が相次ぐ

今年11月、山形県置賜地域にある介護施設において、入居していた男性が食べたものを喉に詰まらせ、死亡する事故が起こっていたことが公表されました。県は施設が介護サービスを提供するうえで安全性を欠いていたとして、消費者庁に報告しています。

また、鹿児島県では窒息が原因で裁判に発展し、施設側が訴えられたケースも起こっています。

4年前、鹿児島県内の介護老人保健施設で、ショートステイで入居していた70代後半の男性が、朝食時にパンを詰まらせ、約1時間後に心肺停止状態となりました。

のどからパンは取り除かれたものの、低酸素脳症となり、意識が戻らない重い障害が残ったのです。

男性の家族は施設側に対して損害賠償を求める裁判を起こし、鹿児島地裁は昨年3月、原告側の請求をほぼ認めて、施設側に約4,000万円の支払いを命じる判決を下しました。

こうした誤嚥によって事故に至るケースは、全国の施設で起こっています。

朝日新聞の調査によると、東京都の介護施設で起こる年間の死亡事故は700件。

うち最多の403件が誤嚥(食べ物などと一緒に細菌が気道に入って発症する誤嚥性肺炎〈30件〉を含む)・窒息の関連が占めています。

高齢者の誤嚥事故の危険は交通事故より高い

厚生労働省の資料によると、「不慮の事故(交通事故、窒息、転倒・転落、溺死、火災、中毒など)による死亡者数」は、1969~72年頃までの4万2,000~4万3,000人台をピークに減少。1996年以降は、3万7,000人~4万人台で推移しています。

ただその内訳をみると、「交通事故」が年々減少している一方で、徐々に増加しつつあるのが「窒息」です。2006年以降は、窒息による死亡者数が交通事故を抜いて最も多くなっています。

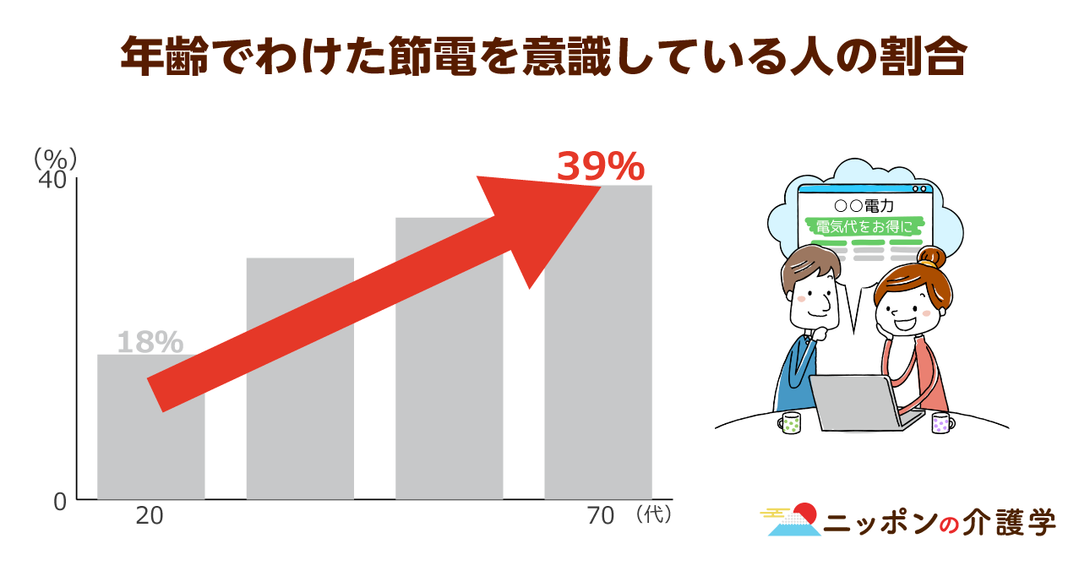

窒息事故による死亡事故は60代以降に急激に増加。80代後半になると死亡率(人口10万人あたりの死亡者数)は80人近くに達します。

専門家によると、窒息事故が起こる原因の大半は食べ物の誤嚥であり、高齢者だけでなく中高年でも、誤嚥で亡くなる事故は毎年起こっています。

高齢者の食事に潜む「誤嚥」の原因とは?

誤嚥には「むせる誤嚥」と「むせない誤嚥」の2つの種類がある

「誤嚥(ごえん)」とは口に入れた飲食物が誤って喉頭、気管に入ってしまうことですが、大きく分けて2種類あります。

その1つが、飲食物が気管に入ったときに激しくむせる「顕性誤嚥」です。

むせ込むのは、誤って入った飲食物を気管の外に出そうとする防御反応であり、このタイプの誤嚥であれば本人、周りの人はすぐに気づくことができます。

もう1つのタイプの誤嚥が、むせ込みのない「不顕性誤嚥」です。不顕性誤嚥が起こりやすい人は、誤嚥した飲食物が気管中に入ったままになるので注意せねばなりません。寝ている間など、本人が知らない間に唾液などの誤嚥を繰り返していることもあります。

なお食事中に起こる誤嚥は、飲み込む瞬間にだけ発生するわけではありません。誤嚥が生じるタイミングは、「嚥下前」「嚥下中」「嚥下後」の3回あります。

「嚥下前」とは食べ物を噛んでいる最中のことで、食べている最中から少しずつ飲食物が気管に流れ込むのが嚥下前の誤嚥です。「嚥下中」の誤嚥は、飲食物を飲み込もうとしたときに、気道が十分に塞がれず、食道ではなく気道に入ることで起こります。

そして「嚥下後」に起こるのは、のどに残っている食べ物が、気道に入ってしまうことで起こる誤嚥です。食べものが気管に入ってしまうと誤嚥性肺炎の原因にもなるため特に注意が必要です。

誤嚥の原因は摂食・嚥下障害

飲食物を摂ることは「摂食」、口に入れた飲食物を飲み込むことは「嚥下」、そして口の中に飲食物を入れて、食道から胃に送る一連の働きは「摂食・嚥下機能」と呼ばれています。

もしこの摂食・嚥下機能が十分に作用しなくなると「摂食・嚥下障害」が起こり、誤嚥が発生しやすくなり、窒息につながる危険もあります。

摂食・嚥下障害が起こるようになると、むせる、口から食べた物がこぼれる、がらがら声、体重の減少、水分摂取を嫌がるなどの症状が見られます。こうした症状が高齢者に現れたら注意が必要です。

障害が起こる原因として指摘されているのは、「器質的原因(舌やのどの構造自体に問題がある)」「機能的原因(舌やのどを動かす神経、筋肉に問題があり、加齢による機能低下も含まれる)」「精神心理的原因(心理的疾患によって起こる)」の3つです。

このうち機能的原因による接触・嚥下障害とそれを原因とする窒息は、加齢が進むにつれて発生のリスクが急激に高まるので、高齢者本人とその家族は気をつけねばなりません。

ほかにも嚥下障害が起こるようになると、栄養低下、誤嚥性肺炎、「食べたいのに食べられない」精神的なストレスといった影響も現れます。

身近でもできる誤嚥対策を紹介

高齢者の誤嚥防止、飲料にとろみの自販機が開発

高齢者の誤嚥を防止するための対策の1つが、飲料にとろみを付けること。固形の食品による誤嚥のほかにも、飲料は飲み込むときに誤嚥しやすいのですが、とろみを付けることでそのリスクを大幅に軽減できるのです。

飲料にとろみを付ける作業は介護施設でも日常的に行われています。しかし、介護現場では慢性的な人手不足により、飲料を提供する際に逐一とろみを付けねばならないというのは、現場の介護職員にとって負担です。

そうした状況を受け近年、「とろみ」自販機に注目が集まっています。嚥下機能が低下した高齢者でも飲みやすい「とろみ付き飲料」を提供する自販機で簡単にコーヒーなど自分の好きな飲料に自由にとろみを付けられるのです。

開発を行っている医療介助補助食品製造会社の「ニュートリー」(三重県四日市市)と自販機運営・管理会社の「アペックス」(愛知県大府市)によると、使われているとろみ材は医療機関で使われているもので、攪拌作業はすべて自動化されているとのこと。

介護施設では手作業でとろみ付けが行われていますが、この自販機が導入されることで、介護職員の負担が軽減されると期待されています。

とろみの付け過ぎには注意!「ごっくん運動」で誤嚥予防

「摂食・嚥下障害が進むと、スプーン一杯の水でも溺れる」と言われるほど、水・飲料は誤嚥のリスクが高い食材です。「とろみを付ける」ことは、誤嚥を防ぐうえで一定の効果を持つことは間違いありません。

しかし、とろみの「付け過ぎ」にも注意する必要があります。とろみを付け過ぎると、水分がねっとりとして口からのど流れにくくなり、窒息のリスクを高めます。

実際、高齢者が「ものが詰まる」事故で救急搬送された内訳をみると、おかゆ類などとろりとした食材が2位になっています。とろみを付けるという対策も、必ずしも万全ではないわけです。

そのため誤嚥と、それによる窒息を防ぐためは、高齢者自身が嚥下機能を向上させる取り組みを行うことも大事と言えます。

例えば「ごっくん運動」がその1つ。

ごっくん運動とは、水を飲むときに行う「ごっくん」という動作を行うことで、嚥下機能を高める運動のことです。

「ごっくんと飲み込んだ状態を10秒ほど維持し、その後、勢いよく息を吐き出す」という運動を1日に2~3回行うことで、嚥下機能の強化につながります。

今回は高齢者の窒息について取り上げました。高齢化が進む中、誤嚥による窒息の問題は今後さらに深刻化していくことも考えられます。高齢者本人はもちろん、周囲の家族や介護者も、窒息事故が起こらないよう細心の注意を払う必要があるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 8件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定