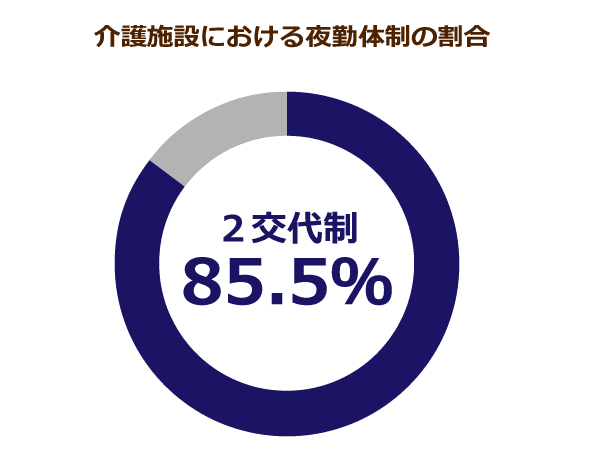

長時間の夜勤を強いる2交代制の介護施設が85.5%も

介護施設における長時間の過酷な夜勤制度に日本医労連が危惧

2019年2月15日、日本医療労働組合連合会(日本医労連)は、介護施設における夜勤の実態について調査した最新のレポートを公表しました。

2018年6月に行われたこの調査は、特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)、グループホーム、小規模多機能型介護(小多機)などを対象として行い、132施設から有効な回答を得たとされています。

調査によれば、夜勤が長時間にわたる「2交代制」のシフトを採用している施設は、全体の85.5%と圧倒的多数であることが判明。

さらに、このシフトを採用している施設のうち、「夜勤1回あたりの労働時間が16時間以上」と回答したのは81.1%もいることがわかりました。

次に、夜勤の体制について焦点を当てていきます。

なんと、2交代制の夜勤の場合、調査を行ったすべての小多機と看護小規模多機能型居宅介護(看多機)は、業務をひとりで行う、俗に言う「ワンオペ」体制であることが明らかとされたのです。

また、グループホームや5割以上の特養においても、ユニットやフロアという単位で見た場合、夜勤はワンオペ体制であることが判明しています。

さらに、夜勤明けの日に勤務をすることがあると答えた介護職員は、全体の37.8%にのぼりました。

日本医労連はこの現状に対し、「一刻も早く解消しなければいけない」と述べています。

介護施設のシフトは主に2交代制と3交代制

基本的に24時間労働となる入居型の介護施設において、介護職員は1日のシフトで何回か交代があるのが通常であり、一般的なのは、2交代制と3交代制です。

冒頭のアンケートで問題となった2交代制とは、シフトを昼と夜の2回交代に分けた体制となります。

2交代制における夜勤のメリットとしては、夜勤での労働時間が長い分、明けの日は公休となる場合が多いため、体感的には休みが多くなることや、夜勤手当が高く設定されている場合が多いことが挙げられるでしょう。

デメリットとしては、夜勤の時間が非常に長くなるということ。多くの介護施設において、夜勤は夕方から朝にかけてという場合が多く、夜勤における労働強度(※労働の激しさのこと)は高くなると言われているのです。

この2交代に対して、1日を昼と夕方、夜に分けたものが3交代制となります。

この場合の夜勤は日勤と同じ9時間拘束の8時間勤務で、2交代制よりも拘束時間が短いのがメリット。

デメリットとしては、日勤・準夜・深夜と勤務時間がバラバラになるので、生活リズムが崩れやすくなることや、夜勤手当が2交代制よりも低くなりがちなことが挙げられます。

2交代制を採用する理由は人手不足にあった

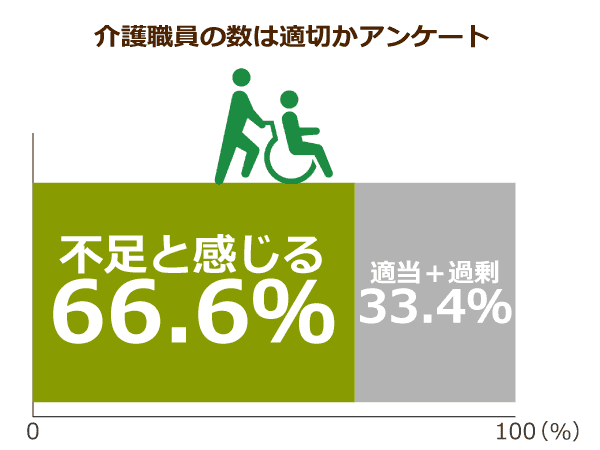

人手不足を感じると答えた事業所は66.6%に

冒頭のアンケートで判明した通り、介護施設の8割以上が2交代制を採用しているのは、やはり介護業界の人手不足が影響していると考えられます。

介護労働安定センターが「従業員の過不足」というテーマで事業所を対象としてアンケートを行いました。

その結果、実に66.6%の事業所が「人手不足であることを感じている」ことが明らかとされたのです。

人手が不足している理由(複数回答可)においては、「採用が困難である」が88.5%を占め、その理由として「同業他社との人材獲得競争が厳しい」が56.9%となりました。

こうしたデータから、事業所は増員しようという意思があるものの、現実問題として難しいという内部事情が浮き彫りとなっています。

そのため、3交代制にすると人材不足によりシフトが回らないので、労働が過酷になりがちな2交代制であっても採用せざるを得ない、というのが多くの介護施設における現状なのです。

そうした人手不足のなか、内閣府によると2020年に日本の高齢者人口は3,612万人を突破し、約3人に1人が高齢者になると言われています。

この傾向はさらに進むと予測されており、2060年にはなんと2.5人に1人が高齢者になるとのこと。

今後も介護の需要が増え続けるのは確実であり、人手不足はさらに深まると考えられます。

職員の配置要件が定められていないことに問題がある

介護施設の夜勤におけるワンオペが蔓延しているひとつの理由として、職員配置要件が挙げられます。

例えば、特養や短期入所生活介護、介護医療院は利用者数に応じて職員を段階的に増員するという配置要件が定められています。しかし、小多機と看多機では利用者数に応じた職員の配置要件が定められていません。

そのため、利用者の状態や施設の構造など、特有の事情が考慮されることなく、ワンオペが日常的に行われる事態となってしまっているのです。

なかには、複数のフロアを掛け持ちするような労働強度が高いワンオペ夜勤を強いられる施設も存在しており、こうした環境の一刻も早い改善が必要となっています。

4割の介護施設は夜勤協定を締結していない

夜勤協定を締結している介護施設は60.7%

職員配置要件の問題以外にも、介護業界における夜勤で問題視されているのが「夜勤協定」に関する現状です。

この夜勤協定とは、夜勤の上限などを規定する法律がないという前提の元、労働組合と施設が協議を行い、独自に夜勤の上限について締結した協定のこと。夜勤協定の主な内容は以下の通りです。

冒頭の日本医労連によるアンケートでは、こうした夜勤協定が結ばれている施設は回答を行った117施設のうち60.7%に当たる71施設。業態別にみると、看多機においては100%、老健でも75%と高い締結率を誇っています。

しかし、グループホームでは50%、小多機では42.9%、特養では35.3%と、締結率の低い業態も少なくありません。

「介護施設における業務内容は見守りだけだから、夜勤協定を結ぶほど大変ではないのでは?」という声もありますが、実際には朝食の準備、洗濯や掃除といった業務もあるため、少人数では負担が大きく、休憩が取れない重労働になりがちです。

くわえて、夜間における緊急時の対応など、プレッシャーに晒されることも多く、介護の質という意味でも、少人数の体制を改善することが望ましいと言えます。

過酷な夜勤体制だが、厚労省は重い腰を上げず…

先述した通り、介護業界は現在人手不足であり、人員を募集するのが困難な状況です。

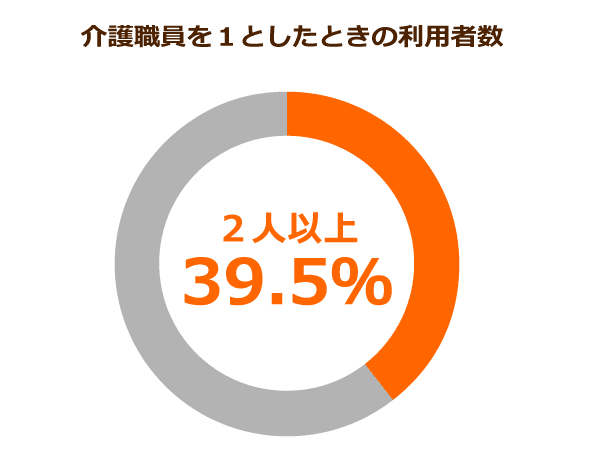

調査によれば、手厚い介護のひとつのライン「職員対利用者の比率が1対2」となる職員配置体制が取れている施設は6割。また、夜勤の翌日に勤務を行うなど、12時間以上の勤務間隔が確保されていないという施設は全体の2割となっています。

日本医労連はこうした状況の改善策として、現行の法定基準を引き上げ、職員の体制をより手厚いものにするよう求めていますが、厚生労働省は「加算で対応している」「基準は安易に引き上げられない」と回答しており、即時対応を求めるのは難しい見通しです。

介護が24時間体制で行われるものである以上、シフト制の夜勤が行われることは避けようがありません。

しかし、それがスタッフ、利用者ともに最適な状態で行われている施設は多くないことは確か。

過酷な夜勤の労働によってこれ以上の介護離職を避けるためにも、「業界が夜勤協定を始めとした労使の自主的な取り組みを行い、改善策を見出すほかない」、というのが夜勤問題に対する現状の答えです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 36件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定