福祉用具貸与の費用総額が4.5億円も減少へ

ケアプランについての問い合わせが多発

2018年10月から始まった「福祉用具貸与」におけるレンタル価格の上限設定により、同サービスの費用総額が約4.5億円も減少したことが、2019年2月に発表された厚生労働省の調査結果(福祉用具貸与サービスを行う2,988事業所から有効回答)で明らかにされました。

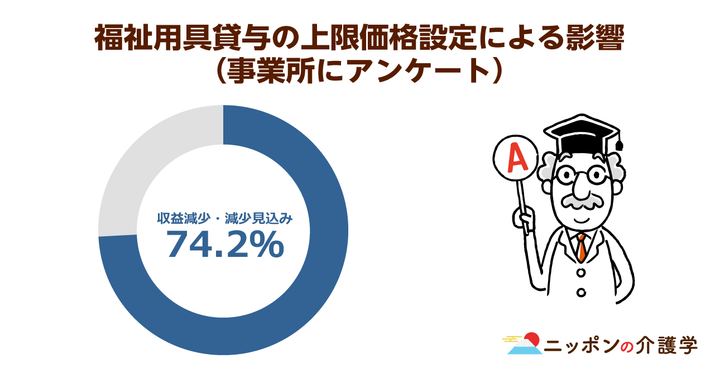

また、サービスの総額が減ったことで、収益減に直面する事業所が続出していることも判明。

同調査で「上限価格の設定により経営にどのような影響があったか」を尋ねた質問では、「収益が減少した、もしくは減少する見込み」と回答した事業所は74.2%に上っています。

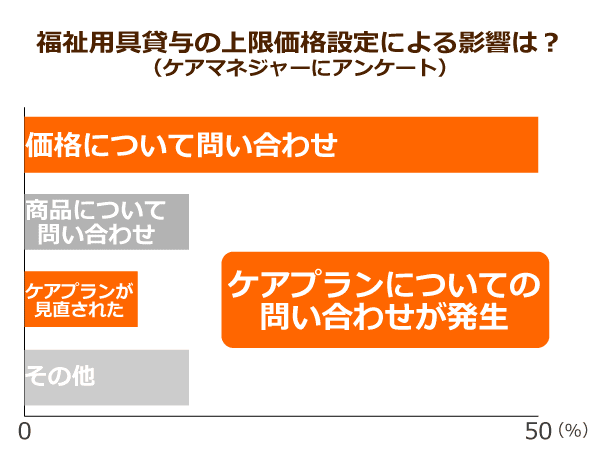

さらに、福祉用具貸与の制度改正に対するケアマネージャーの反応について尋ねる質問では(複数回答)、「価格についての問い合わせが増えた」が50%を占め最多となりました。

以下「商品についての問い合わせが増えた」(16.6%)「ケアプランの見直しが実施された」(11.1%)「他の事業所の利用者が自分の事業所に移ってきた」(8.8%)「利用者が他の福祉用具貸与事業所に移った」(7.5%)と続いています。

収益が減少した事業者が7割超に達していることに加え、ケアプランの見直しや利用者がレンタル先の事業者を変えるケースも発生しており、制度の変更が与えた影響は相当大きいと考えられます。

不当な高額請求を防止するための改正案

介護保険の「福祉用具貸与」とは、在宅介護の現場で必要となる福祉用具を、介護保険適用(所得に応じて自己負担額1割~3割)でレンタルできるというサービスです。具体的には、以下が挙げられます。

「車いす」「車いすの付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」など、13品目が対象となっています。

この福祉用具貸与ですが、2018年10月に上限価格が設定される前は、レンタル価格を福祉用具貸与サービス事業者が好きに決められる「自由価格制」となっていました。

自由価格制は、市場の原理に基づいて貸与価格が決まるので、平均貸与価格が高額にはならないという利用者側のメリットがあります。

しかし、その一方で「外れ値」が発生しているという問題が指摘されていました。

外れ値とは、平均価格に比べて極端に高額もしくは低額の価格のことです。

請求書の誤記によって生じることもありますが、中には平均貸与価格を大幅に上回る、不当な高額請求を行うというケースも起こっていました。

多少の価格のばらつきは仕方がありませんが、市場の原理を逸脱するような価格で貸与が行われる事態が生じていたため、2018年の介護報酬改定にて上限が付くようになったのです。

不適切な値段をつけている業者は2割未満

平均価格よりも高額な福祉用具を借りてしまう理由とは

ただ、なぜ利用者は、外れ値で福祉用具を借りてしまうのでしょうか。

平均貸与価格を大きく上回る高額な外れ値でレンタルし続けると、利用者側は大損です。

そのような事態が起こる原因のひとつとして、利用者側が適正なレンタル価格を把握しづらいという点が挙げられます。

福祉用具貸与は、価格の中に付加サービスも含んでいることが多く、製品のレンタル料金に付加サービスが加わると、合計でいくらになるのか、正確に理解しにくいのです。

さらに、福祉用具自体が、普段から目にするような製品ではありません。

そのため、レンタルした場合はどのくらいの料金が適正なのか、利用者側がわからないのです。

この利用者側の情報不足につけこんで、高額な外れ値をつけて収入を増やそうとする事業者が増加すれば、やはりそれは問題。

何より、福祉用具貸与の費用のうち大半は介護保険で支払うため、値段が上がればその分、介護保険の消費も激しくなります。

利用者の利益と介護保険の消費を抑えるために行われたのが、貸与価格の上限設定というわけです。

事業者の7割超が平均的な値段設定だった

実際、財務省が2016年に公表した資料の中には、福祉用具の「スロープ」「手すり」「特殊寝台」の3品目において、平均貸与価格の10倍以上で取り引きされていたというケースがあると指摘されていました。

現実にそのような事態が起こっている以上、上限価格を設定して早急に手を打つ必要あると判断されたのです。

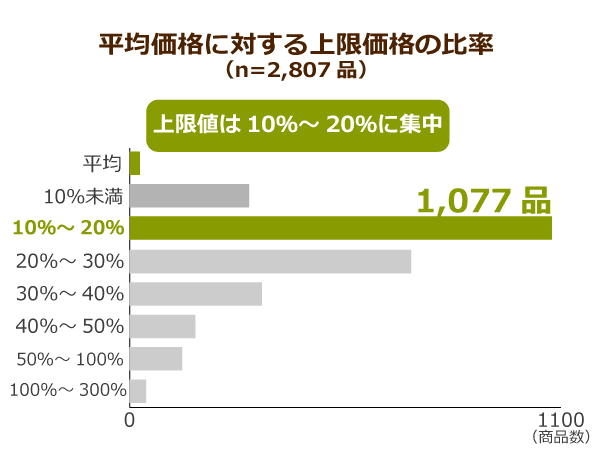

ただ、実際に公表された計算では、外れ値を設定している事業者はごく一部だけで、バラツキはそれほど多くないとの結果が出ていました。なんと、平均価格と上限価格の差が1.3倍未満におさまる価格設定だった事業所が、全体の約7割超を占めていたのです。

もちろん、少ないとはいえ悪質な事業者がいる以上、制度上の規制は必要。

ただ、そうした不当な価格設定を行っているのはごく一部の事業者だけで、ほとんどの事業者は適正なレンタル料金を設定し、健全な事業を行っていたことが今回の調査でわかりました。

決して、外れ値をつける事業者が市場に蔓延していた、というわけではなかったのです。

制度改正により事業者の負担は増加!

利用者への説明責任でさらに業務負担がかかるように

シルバー産業新聞が行った福祉用具貸与事業者に行ったアンケート調査(24事業者から回答)によると、昨年10月の上限価格の設定や新たな制度の導入により、説明責任・契約書による新たな取り交わしなどが発生し、業務負担が増したとの回答が多くなっていました。

制度の改正によって新たに追加された説明責任や契約書とはどのようなものでしょうか?

昨年10月の制度改正では、福祉用具貸与の上限設定に加えて、レンタルを進める商品の全国平均貸与価格を提示する義務も定められています。

利用者は、平均貸与価格とその事業者が提示する貸与価格とを比較して、料金設定に問題がないか確認できるようになったのです。

ただ、もともと健全な価格設定を行っていた事業者にも同様の説明責任が発生。

業務負担がさらにかかるようになりました。

また、現在厚生労働省は全商品のレンタル料金を把握しやすくするために、レセプトにおける商品コードを統一化することを定めています。ただ、各商品のコードが記された書類はエクセルファイルでそのつど更新が必要です。

厚生労働省によれば、ブラウザで商品やコードを簡単に検索できるシステムなどはまだ十分に整備されていないのが現状。契約書にこれら商品コードなど説明すべき項目が増えたことにより、各事業所には業務負担・コストが発生しています。

今回の制度改正により7割の福祉用具事業所が収入減

先述したように、今回の制度改正により、福祉用具事業所の7割超は収入が減少しています。

この収入が減った事業所の多くが、それまで法外な値段をつけて福祉用具貸与サービスを行っていたかというと、「平均価格の1.3倍未満が約75%」というデータを踏まえると、そうは見えません。

また、同アンケート調査によると「想定よりも上限価格が低かった」と回答した事業所が多かったとのこと。

この場合、レンタル料金の見直しを迫られるのは「外れ値」だけではなくなり、もはや全体的な「価格抑制」になっているとも捉えられます。

こうした価格抑制が強まると、今後事業収益を圧迫して、選定やメンテナンスなど必要な福祉用具サービスの低下につながりかねません。

今回は、昨年10月に行われた福祉用具貸与の制度改正の問題について考えました。

都市部は地方より整備保管等のコストが高いことから、「全国一律の上限価格設定で良いのか」「上限価格は適正なのか」といった指摘をする事業所が少なくありません。

さまざまな問題・疑問点が指摘される中、福祉用具貸与を巡って国側はどのような動きに出るのか、今後も注目を集めそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 7件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定