妻は一生自分の側にいて添い遂げ、同じお墓に入ってくれるもの…などと思っている夫にとって、目を背けたくなるような統計が明らかになっています。いわゆる「熟年離婚」がじわり増加中なのです。

昨今、離婚自体はさほどめずらしいものではなくなっていますが、最近目立つのは結婚後の同居期間が20年以上にわたる、長年連れ添った夫婦の離婚です。

この場合、妻から離婚を切り出すケースが圧倒的に多く、しかも離婚を事前ににおわせることなく、ある日突然見下り半をつきつけられる…といったことも。

性格の不一致や価値観の相違、相手の不貞、モラルハラスメント(人格を否定するような精神的暴力)…と、離婚原因はさまざまですが、不満を抱える妻が子どもの自立などをきっかけに離婚を決意するパターンが多いようです。

さらに、熟年離婚を後押しする制度面での事情もあります。

それが2007年からスタートした「年金分割制度」です。

一概には言えませんが、高齢になって離婚すれば経済的に困窮しやすいのは女性のほう。

それが「年金分割制度」によって、離婚しても夫の年金の一部を受給できるようになり、老後の一定程度の生活が保障されることになったのです。

とはいえ、安易に離婚を切り出すと痛い目に遭うことも。そこで、今回の特集では、離婚後の生活イメージをしっかりと見据えたうえで決断ができるよう、「年金分割制度」を中心に離婚にまつわるお金に注目してみましょう。

20年以上も連れ添った熟年夫婦の離婚が5万件以上!その背景にあるものは?

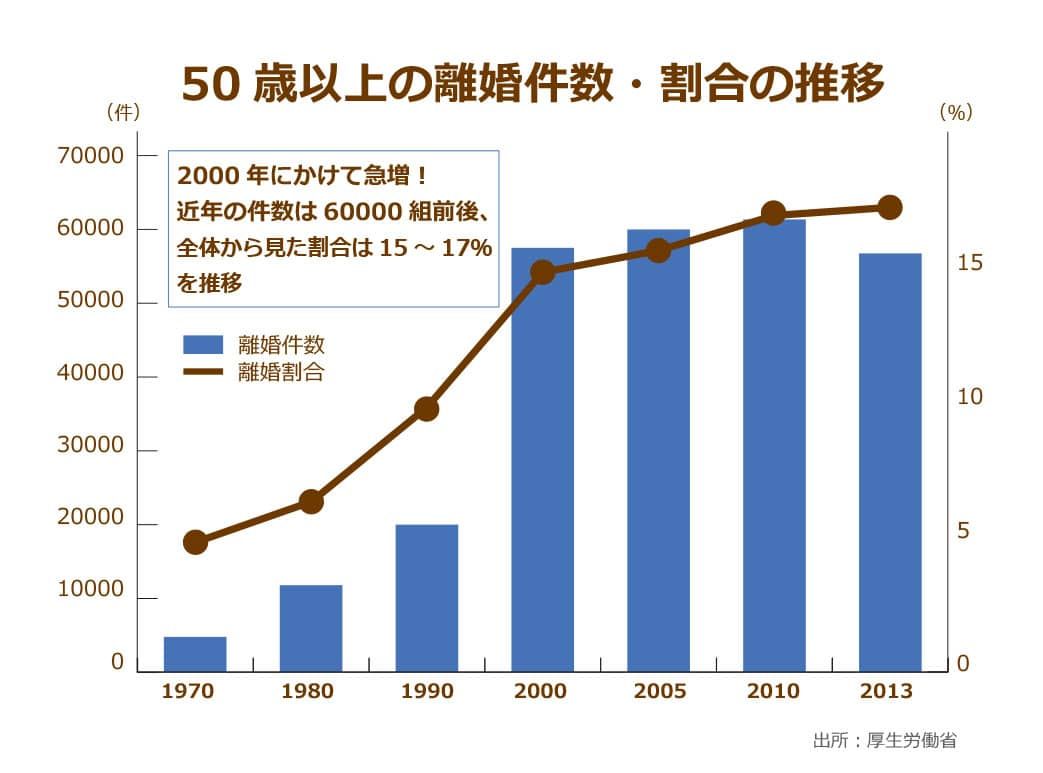

離婚の総件数は約22万組。つまり約1/4は熟年離婚という図式

厚生労働省が発表している統計では、年間約64万組の結婚件数に対して、離婚件数は約22万組。離婚件数自体はゆるやかに減少傾向にあるといえますが、それでもおおよそ3組に1組の割合で離婚している計算になります。

中でも50歳以上の、中年から高齢にかけての夫婦の離婚事例に目を向けてみると、2013年時点の件数が5万7573件。1970年は(たったの)5416件だったことを考えると、この40年ほどで大きく傾向が変化したと言えるでしょう。

単純計算で約10倍。このうち、同居期間別の離婚件数の割合を見てみましょう。

結婚5年未満の離婚の割合が減っているのに対し、同居期間が20年以上の「熟年離婚」の割合が増えていることがわかります。

寿命が伸びていることもあり、子どもの自立を機に、夫や子どものためにではなく自分のために人生を再スタートさせたいと考える人が増えているのかもしれません。

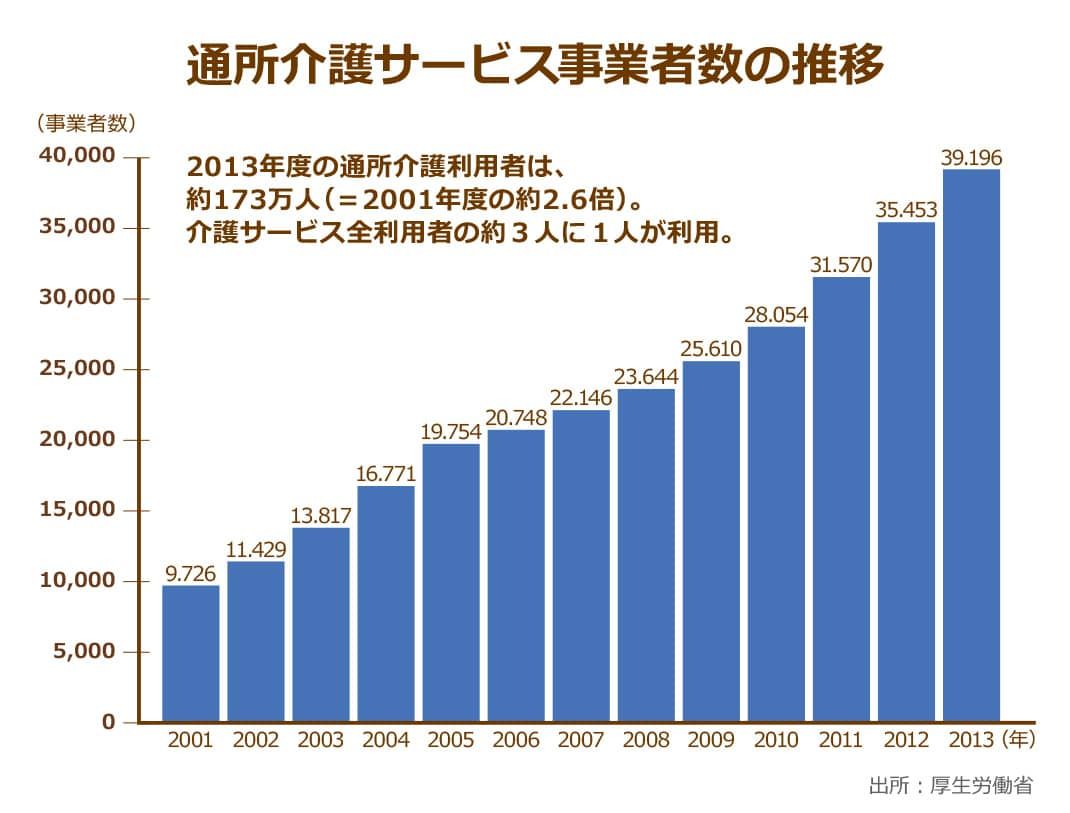

介護が熟年離婚の背景に!? “介護離婚”は今後の日本の重要な課題かも

熟年離婚に至る原因を考えてみると、その背景に「介護」がある場合も少なくないようです。特に、義理の親の介護…となると、実の親の介護でさえ大変なのに、もともとは他人だった高齢者の介護に、多大なストレスが生じることは言うまでもありません。

「嫁と舅・姑との関係性があまり良くなかった」というケースはもちろんのこと、たとえ関係性が良かったとしても、介護をきっかけにギクシャクしたり、はたまた親の介護のために夫婦間で考え方の相違が発生したり。

特によく聞く話だと、主に妻が介護をしていて、夫が介護に理解を示さなかったり、または完全に無関心で家庭をかえりみなかったり…というケースは多いようです。

現在、主な介護世代は50代・60代でしょうか。すると、そうした世代では「親の介護は妻がするものだ」という考え方の家庭も多く(あくまで一般論ですが)、感謝やねぎらいのコトバひとつない夫に対して妻が愛想をつかす、という話もよく聞きますね。

いずれにせよ、こうした背景をして増加しているのが熟年離婚。とはいえ、ひと昔前であれば、老後に離婚をしようと思っても、生活費などのことを考えるとおいそれと踏み切ることはできなかったでしょう。しかし、今は違います。

熟年離婚が増加した理由とも考えられる制度、「年金分割制度」について考えてみます。

離婚しても夫の年金を受け取れる「年金分割制度」は、老後の生活を支える基盤に!?

「夫が会社員or公務員の場合のみ、離婚しても妻が年金を受け取れる」など、基本のルールをおさらい

熟年離婚の場合、長年連れ添っただけに婚姻中に築いた財産をどのように分配するか、老後の保障はどうするのかが重要な問題になります。

離婚時の金銭的な取り決めは主に4つ。

①結婚前に貯めた分を除き、婚姻期間中に築いた財産を折半する「財産分与」

②離婚原因をつくった側が支払う「慰謝料」

③子どもを養育する側が受け取る「養育費」

④さらに老後の年金を分割して受け取る「年金分割」

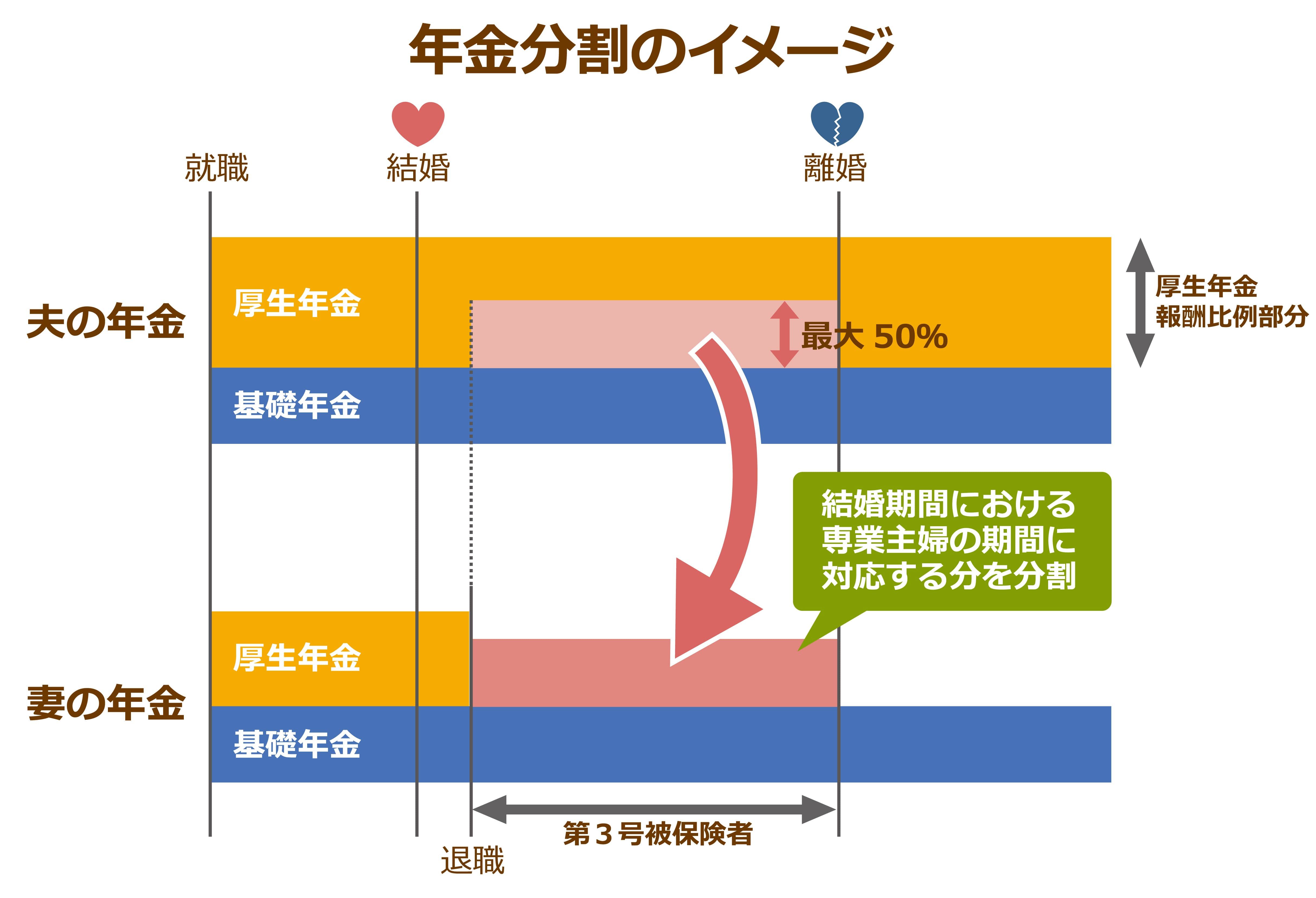

「年金分割制度」は、婚姻期間中の年金保険料に対応する老後の厚生(共済)年金額を夫婦間で最大50%ずつ分割できる制度で、2007年4月からスタートしました。

結婚期間が長いほど、分割分が増えるので熟年世代の離婚ではきちんと理解しておく必要があります。

「夫が受け取る年金の半額を妻が受け取れるんでしょ?」、という単純なものではないので要注意!

まず、「年金分割」の4つの基本原則をまとめてみましょう。

- (1)会社員と公務員の年金のみ分割可能。国民年金は対象外

- 年金分割の対象は、会社員の「厚生年金」と公務員の「共済年金」に限られます。年金は2階建て構造になっていて、厚生年金と共済年金は1階部分の「基礎年金」と、上乗せされる2階部分の「報酬比例部分」に分かれます。

- このうち、分割できるのは2階部分に当たる「報酬比例部分」のみ。国民年金の場合には、「報酬比例部分」がないため年金分割はできません。夫が自営業で国民年金、妻が会社勤めで厚生年金の場合には、妻の年金受給額が減ってしまうというわけです。

- (2)分割できるのは結婚期間の年金部分だけ

- 分割対象になるのは、報酬比例部分のうち結婚期間に対応する分だけで、50%が上限です。結婚前と離婚後の期間分は含まれません。

- (3)65歳にならないと分割年金を受け取れない

- 分割した年金を受け取れるのは、原則65歳以降になります。ただし、年金を受け取るための年金受給資格期間(現状25年ですが、10年に短縮予定)を満たしていないと年金自体が受給されませんし、分割部分も受け取ることはできません。なお、元配偶者が死亡したり、本人が再婚したりしても、離婚時に分割した権利はなくなりません。

- (4)離婚後2年以内が請求期限

- 分割した年金は離婚が成立したからといって自動的に受け取れるわけではありません。離婚した日から2年以内に年金事務所で所定の手続きをとる必要があります。

“分割”の方法もやや複雑…。しっかり覚えておかないと、離婚した後が大変に!?

次に、2通りある年金分割の方法について説明します。

- (1)合意分割

- 夫婦で話し合うか、裁判所の調停や審判で報酬比例部分の分割割合(最大50%)を決める方法です。夫婦ともに働いていて厚生年金か共済年金に加入している場合は、この方法がとられます。

- (2)3号分割

- 会社員、公務員(第2号被保険者)の配偶者で、専業主婦または主夫(第3号被保険者)が使える方法がこちら。

- 2008年4月以降に国民年金の第3号被保険者だった期間がある人は、その期間の夫(もしくは妻)の報酬比例部分の50%が分割されます。社会保険に加入していないパート主婦も第3号被保険者に該当します。この方法では、請求は必要ですが、相手の同意は必要ありません。

| 合意分割 | 3号分割 | |

|---|---|---|

| 分割の 請求事由 |

(1)離婚した場合 (2)婚姻の取消をした場合 (3)事実婚の解消をしたと認められた場合 |

(1)離婚した場合 (2)婚姻の取消をした場合 (3)事実婚の解消をしたと認められた場合 (4)離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあると認められた場合 |

| 分割される 対象 |

婚姻期間中の厚生年金の標準報酬 | 婚姻期間のうち、平成20年4月1日以後の、当事者一方(被扶養配偶者)が第3号被保険者期間中の相手方(特定被保険者)の厚生年金の標準報酬 |

| 分割の方法 | 婚姻期間中の厚生年金の標準報酬が多い方から、少ない方に対して標準報酬を分割 | 被扶養配偶者の第3号被保険者期間中に厚生年金の被保険者(特定被保険者)であった方から第3号被保険者(被扶養配偶者)であった方に対して標準報酬を分割 |

| 分割の割合 | 当事者同士の合意又は裁判手続により定められた年金分割の割合(5割を上限) | 2分の1 |

| 分割の方法 | 当事者の一方による請求 | 第3号被保険者(被扶養配偶者)であった方による請求(特定被保険者の合意は不要) |

結婚後しばらくは会社勤めを続け、出産にともない退職して専業主婦になったり、パート勤務に替えたりした人も多いと思います。

こうしたケースでは、結婚期間のうち厚生年金加入期間については夫と報酬比例部分を合算して「分割割合」を決定し、第3号被保険者期間については「3号分割」で50%の年金分割を行うということになります。

申請自体はどちらか一方を行えば、該当期間に応じて自動的に分割が行われます。

分割される年金額を試算してもらいたい場合は、住所を管轄する社会保険事務所に戸籍謄本と年金手帳を持参して、年金分割における情報提供の請求手続きを行いましょう。

分割割合に応じた見積もり額を知ることができます。

また、社会保険庁の「ねんきんダイヤル(0570-05-1165/03-6700-1165)」に問い合わせれば、年金分割の基本的なことを教えてもらえます。

本当に離婚するのがベストな選択肢? 離婚で失う権利もきちんと考慮して

離婚時に受け取れるお金や権利について説明しましたが、離婚をすると失うものが多いのも事実。最も大きいものが「相続権」でしょう。

法律上、夫の相続財産の2分の1以上が妻の取り分となりますが、離婚が成立すれば一切もらえなくなります。また、夫が先立った場合に妻らの遺族が受け取る「遺族年金」も受給されません。

遺族年金制度は、妻が65歳以上の場合、自分の老齢基礎年金に加えて夫の報酬比例部分の4分の3を受け取ることができる制度。夫が結婚前から積み上げてきた厚生年金全体が対象となっていて、しかも非課税。年金分割と比べて手厚い制度となっています。

さらに、厚生年金に20年(原則)加入した場合に、一定の要件を満たすことで年金が上乗せされる「加給年金」を受け取る権利もなくなります。

加算は妻が年下の場合で、妻が65歳になるまで加算分を受けることができます。

ただし、支給前に離婚すれば加算はされず、支給開始後であればその時点でストップされてしまうのです。

夫の死亡保険金なども、受取人を変更される可能性が大きいでしょう。

夫と同じ墓に入らないのであれば、実家のお墓に入ることができるように親族で話し合いをしておく必要もあるでしょうし、新しく自分用のお墓を購入することを考えなくてはいけないケースもあるでしょう。

どうしても、夫と別れて新たな人生を歩みたい…。お金による損得勘定だけで割り切れるものではありませんが、離婚後の自立した生活のために慎重に考えておく必要があるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 14件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定