年金の支給年齢引き上げで延びる高齢者の定年

公務員の定年が延長された

2020年3月13日、閣議において「2030年度に国家公務員の定年を65歳とする」法改正案が決定しました。現在、原則60歳となっている定年が5年間延長されるのです。

引き上げは2年ごとに1歳ずつ、10年かけて段階的に進められる予定です。

高齢化が進むわが国では、シニア世代の積極的な人材活用が欠かせません。増大する社会保障費をカバーするため、現役時代を伸長して働き手の母体を確保するのも対策のひとつとなります。

そこで政府は、社会全体で定年延長を推進するために、まず公務員から具体的な動きをスタート。65歳定年制や継続雇用制度など、民間企業でも広がりを見せる定年の引き上げを促します。

これまでも、定年を迎えた公務員を短時間勤務で再任用する制度は活用されてきました。しかし、フルタイムではないため現役時代に培ったスキルや経験を生せる制度内容とはなっていませんでした。

そこで、今回の国家公務員法などの改正案では、役職定年制の導入を予定。定年後は管理職を離れたうえで、中堅や若手職員の活躍を妨げることなく勤務を続けられます。

定年延長によって、公務員の働き方も大きく変わっていきます。

背景には年金の支給年齢引き上げが

ではなぜ現在、定年の引き上げが進められているのでしょうか。

少子高齢化が加速する日本では、年金や医療などの社会保障費の確保が今後の大きな課題となっています。団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になれば、年金の財源不足は深刻な問題です。

そこで政府では、年金制度改革の一環で働く高齢者を増やす方向性を示しています。

2020年3月に閣議決定された年金改革法案のポイントは、以下の通りです。

|

|

|

|---|---|

4月~ |

年金受給開始年齢は原則65歳 |

| 年金の受給開始年齢を60歳から75歳まで拡大 →高齢者の就労期間を延長する |

|

| 60~64歳で働く高齢者の年金を一部減額する現行制度を見直す →年金を受け取りながら働きやすい制度に |

|

10月~ |

厚生年金の短時間労働者への適用(101人以上の企業) |

| 20歳以上の会社員はすべてiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入できる | |

10月~ |

厚生年金の短時間労働者への適用(51人以上の企業) |

高齢者が働いても年金額の減額が緩やかになること、さらに体力面も踏まえて短時間勤務が多いシニア世代でも厚生年金に加入できて年金受取額に反映されること、などが大きな改革の目玉といえるでしょう。

現在、公的年金の受給開始年齢は原則65歳。年金額の増減に応じて受給開始を60歳から70歳まで選択できます。改正案には受給開始年齢を75歳まで拡大することが示されており、さらに働く高齢者を増やす狙いです。

したがって、国全体で高齢者が定年後も働きやすい環境づくりが必要。公務員の定年延長は、その主導的な意味を持っています。

高齢者が働きやすくなる仕組みづくりが進む

就業を後押しする「在職老齢年金」の見直しなども

現役時代に比べて収入源が少なくなる高齢者にとって、彼らが受け取る年金額は老後設計に大きな影響を与えます。

「定年延長や再雇用制度を利用してもっと働きたい」と考えても、年金額が目減りする現行の「在職年齢年金」の制度では二の足を踏むのは当然です。そこで、今回の年金改正案では在職年齢年金の見直しが図られます。

在職年齢年金とは、高齢者が働くことで得た収入が一定の金額を上回った場合に、支給される年金が減額される仕組みのこと。

受給する年金額と賃金の合計額が月28万円を超す60~64歳の高齢者は、年金が減額されてしまいます。

以前から、この減額基準は高齢者の働く意欲を低下させると指摘がありました。そこで、年金をしっかり受け取りながら働ける高齢者を増やすため、月47万円まで減額基準の引き上げが行われる見込みです。

具体例として、賃金30万円、本来の年金額が20万円の60~64歳のケースで考えてみましょう。

●見直し前の減額基準(28万円)

本来の収入合計額=賃金30万円+年金額20万円=50万円賃金30万円+年金支給額9万円=月額収入39万円

↓

50万円ー減額基準28万円=超過分22万円

↓

超過分の半額=11万円を年金から減額

↓

手元に残る収入合計額=39万円

●見直し後の減額基準(47万円)

本来の収入合計額=賃金30万円+年金額20万円=50万円50万円ー減額基準47万円=超過分3万円

↓

超過分の半額=1.5万円を年金から減額

↓

手元に残る収入合計額=48.5万円

このように、見直し後は、それまでより収入の合計額が8.5万円も増えることになります。

高齢の就業者数は増えている

総務省が発表した労働力調査のデータによると、2018年時点で高齢者の就業者数は872万人。高齢者全体の4人に1人がなんらかの形で働いています。

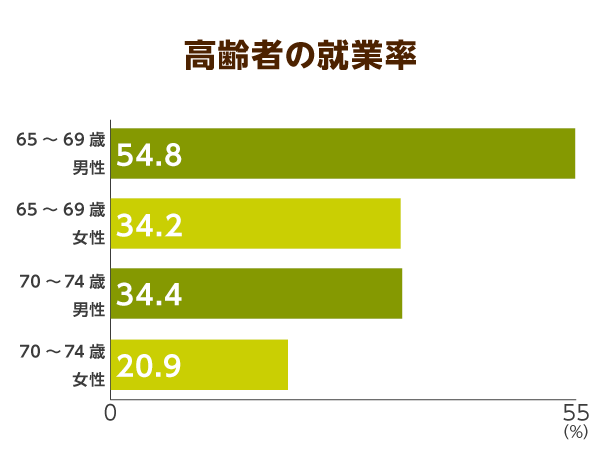

高齢者の世代別に見ると、以下のようになっています。

・男性:65~69歳 54.8%、70~74歳 34.2%

・女性:65〜69歳 34.4%、70〜74歳 20.9%

つまり、70歳を過ぎても男性の約3割、女性の約2割が就業しているのです。

実際、全世代の就業者のうち、高齢者の割合は史上最高の12.3%。社会を支える就業者の約1割超が高齢者となっていて、少子高齢社会を象徴する数字です。

1990年以来、高齢の就業者数は15年連続で増加。特に2011年以降は毎年の伸び率が高くなっているのが目を引きます。

背景には、65歳定年制が広がりつつあるのに加えて、年金受給開始年齢の引き上げ、在職年齢年金制度の影響、少ない年金をカバーするためといった理由が考えられます。

高齢者の就労には安全対策も同時に行う必要性がある

高齢労働者の増加で労災が増加

一方で、増え続ける高齢者の就業者数とともに、高齢者の労災が急増中しています。

2018年の60歳以上の高齢者の労災数は、前年比10.7%増。労災全体の4分の1を占めていて、高齢者の就労促進のためにも安心して働ける職場環境づくりが不可欠となっています。

とくに労災が増えているのは第三次産業の現場です。

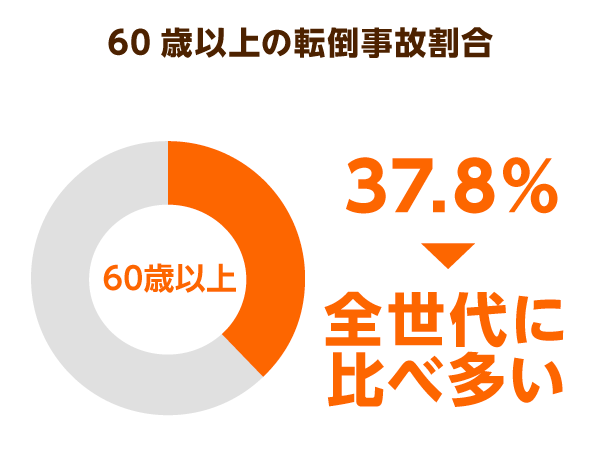

もともと労災全体の25%は世代にかかわらず転倒事故が占めますが、60歳以上の高齢者は37.8%とその割合が高くなっています。

高齢になるとちょっとした段差でのつまづき、作業中にバランスをくずしてしまうことが増えるなど、転倒リスクが高まります。労災の現状にそのまま反映されている結果です。

国を挙げて高齢者の就業を促進する今、政府をはじめ業界で、企業単位で職場環境の見直しを一層進めて、労災予防の意識を高める必要があります。

厚労省は新ガイドラインと助成制度を実施

70歳まで働ける社会を目指す政府の方針や高齢者の労災多発といった現状を受けて、厚生労働省は安全な職場環境のガイドラインを策定中です。

高齢者の労災予防対策で厚労省がガイドラインを作成するのははじめての試みで、2020年春の発表を目指しています。

併せて、新しく助成制度もスタート予定です。

ガイドラインをベースに高齢者の労災予防策を取った中小企業を対象に助成金を支給する内容で、高齢者の就業を促進するため安全な職場環境の整備のバックアップになると期待されます。

会社員や公務員の原則65歳という定年引き上げの動きが、社会全体で本格化し、高齢者の就業者数はさらに加速するでしょう。

安心して働ける職場環境づくりは全世代の働き手にも良い影響を与えます。

高齢者が能力やスキルに合わせて、いつまでも元気で活躍できる社会になるよう、国を挙げて高齢者が働きやすい対策への取り組みを進めることが大切です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 8件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定