厚労省が通達!介護業界で働く女性らを後押し

介護福祉士の登録証に旧姓併記が可能に

2020年3月、厚生労働省は社会福祉士および介護福祉士法のルールを改正しました。今回変更されたのは、社会福祉士と介護福祉士の登録申請書や、登録事項変更届出書の様式です。

従来では結婚した場合、新しい姓だけを記載することができましたが、今回の変更で旧姓欄や旧姓併記を希望するという欄を新たに設置。希望者は、旧姓も登録証に併記できるようになりました。

現在、弁護士や公認会計士、税理士などのいわゆる士業と呼ばれる職業や、医師や看護師、薬剤師などの医療関係の職業では、旧姓のまま免許証を使用することが可能です。

資格を持っている人に女性が多い介護福祉士や社会福祉士に対しても、こうしたルールをつくるべきだと、政府の規制改革推進会議などが以前から働きかけていました。

6日に施行されたこの改正を、厚生労働省は同日に全国の自治体に対して通知を出すことで伝達。

変更の受付はすでに行っており、登録証に旧姓を併記したい人は、社会福祉振興・支援センターに届出を行うことで、最短1ヵ月で新たな登録証を交付してもらうことが可能となりました。

この変更の背景には、結婚後も女性が介護福祉士や社会福祉士としてキャリアを積みやすい状況を作ろうという政府の狙いがあるとみられています。

介護職員の3人に2人以上が女性

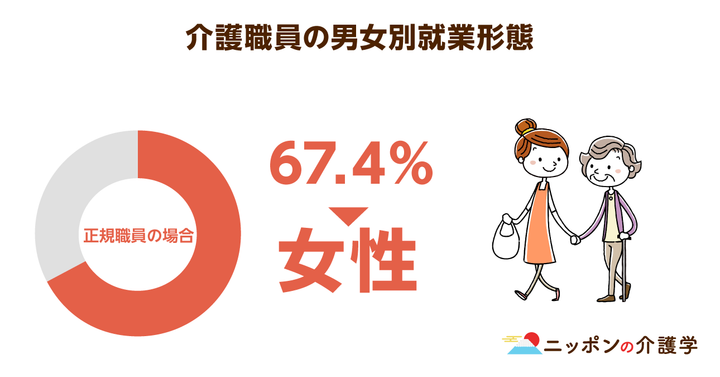

前述の通り、介護福祉士や介護スタッフとして働く人は、女性の割合が多くなっています。

厚生労働省の資料によれば、介護職員の場合、正規雇用をされている人では、男性が32.6%であるのに対して女性は67.4%。3人に2人以上が女性である現状が明らかとなっています。

非正規雇用として働く人の場合はさらに女性の割合が上がり、86%が女性であるというデータも出ています。

また、訪問介護員の場合は、正規雇用の女性の割合が76.3%と4人に3人以上。

非正規雇用の場合は95.9%となり、ほとんどが女性と言っても過言ではない状況です。

介護職員に関して、正規雇用と非正規雇用の割合がそれぞれ56.7%、41.0%と正規雇用の方が多くなっていますが、訪問介護員に関しては、正規雇用17.5%に対して非正規雇用が79.0%。このことからも、圧倒的に女性が多い職場であると言えるでしょう。

残業は少なめ?実は働きやすい介護業界

ホームヘルパーは主婦の王道?

なぜ、介護業界は女性が多い状況となっているのでしょうか。

人材採用に関する総合サービスを手掛ける株式会社リクルートジョブズのジョブスリサーチセンターが発表した資料によれば、20〜49歳の既婚で子どもがいる女性に対し、仕事を選ぶ際に重視する就業条件を聞いたところ、「転勤がないこと」が42.5%でトップとなりました。

次いで、「希望する休日、残業、勤務時間であること」が40.6%、「休暇をとりやすいこと」が39,3%と続きました。これは、子育て、あるいは妊娠などについて、理解を示してくれる職場が望ましいと考えていることに他なりません。

上記で紹介した通り、訪問介護員は8割近くが非正規雇用、いわゆるパートタイマーとなっています。

そのため、正規雇用ではないという問題こそはあるものの、アンケート結果にあった転勤がないということや、時間の自由が利くこと、休暇がとりやすいという条件をクリアしている職業の一つであることは確かです。

また、子育ての際に培うことが多い家事のスキルを活かして仕事が行えるというのも、こうした女性の方々にとって、働きやすい状況だと言えます。

また、女性やパートタイマーが多い職場であるということから、子育てや妊娠などについても、職場で理解を得やすいということもポイントです。

こうした理由から、訪問介護員は女性に人気が高い状況となっていると考えられるのです。

意外と残業が少ない介護職

訪問介護員だけではなく、介護業界は全体を通して女性が働きやすい職場であると言えるデータがあります。

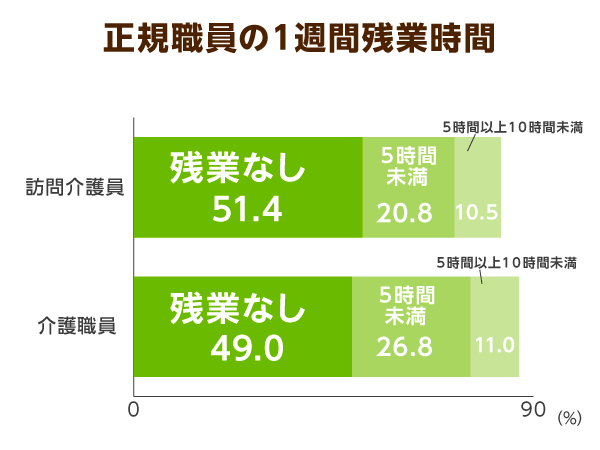

2014年に介護労働安定センターが行った調査によれば、介護業界の正規雇用全体で、残業なしと答えた人が47.5%に上ることが判明しました。

職業別に見ると、訪問介護員が51.4%で最多となっていますが、次いで介護支援専門員、いわゆるケアマネージャーが50%、介護職員に関しても49%が残業のない職場であると回答しています。

さらに、非正規雇用の場合では全体の65.9%が残業なしと回答。職業別では、訪問介護員が75.2%、ケアマネージャーが63.7%、介護職員が69.3%と、介護職員も7割近くが残業をせずに済む職場であることも明らかになっています。

このことから、パートタイマーなどの非正規雇用として働く場合はもちろん、正規雇用として働いた場合においても、残業がない職場が多いのが介護業界の実態であると考えられるでしょう。

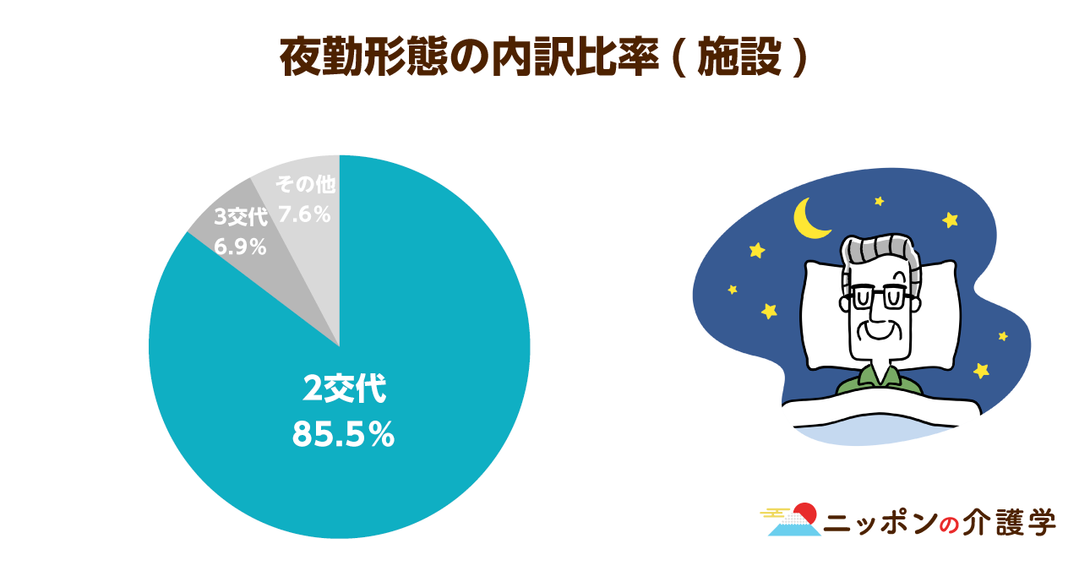

とはいえ、同じ調査では、老人ホームなどの利用者が入居するタイプの施設については、夜勤があると回答が68.4%に上っています。こうした施設は、子育てをする女性にとっては難しい職場になる可能性があることは、念頭に置いておくべきことかもしれません。

逆に、デイサービスなどの通所がメインとなる施設に関しては81%、訪問介護などの訪問するタイプの職業では86.3%が夜勤のない職場であると回答。こうした職場は、子育てをしながら働きやすい職場となっている可能性が高いと言えます。

ワークライフバランスを改善して人材確保へ

しかし、そんな介護業界が慢性的に人手不足にあえいでいることも、また事実です。こうした状況になっている原因として真っ先に挙げられるのが、待遇面の問題でしょう。

2019年8月に日本介護クラフトユニオンが発表した調査によれば、月給制で働いている職員へのアンケートで、「働く上で不満がある」と回答した職員は8割に上ることが判明しました。

これは、単純に介護という肉体的負担の高い仕事に対する報酬が少ないという部分もありますが、人手不足が進行する中で、引き継ぎやトラブル対応など、介護業務以外の雑務が多くなっている現状も影響していると考えられます。

また、2016年に介護労働安定センターが行った介護労働実態調査によれば、介護事業所を辞めた理由として「結婚・出産・妊娠・育児」と回答した人は20.5%。「職場の人間関係に問題があった」の23.9%に次いで2位となっています。

この理由として考えられるのが、残業などの少なさとは裏腹に、有給休暇が取りにくくなっているという介護職の現状です。

日本介護クラフトユニオンが行った調査の中では、有給休暇の取得について、「なかなか取得できない」「まったく取得できない」と答えた人は、月給制で働く人で40.4%、時給制の人で17.0%と、特に正規雇用の人で多いことが判明。

その理由として、「人手不足で取りにくい」が月給制で67.6%、時給制で50.7%と、ともに過半数で1位、次いで「仕事量が多くて取りにくい」「周囲の人に迷惑をかけるから取りにくい」などが続いています。

これらのほとんどが、人手不足を原因にして起こっており、それがさらに働く職員の負担を上げるという負のスパイラルを作り出しているのです。もちろん今回の変更も、女性が介護業界で働く一助になることは確かでしょう。

しかし、女性に限った話ではありませんが、賃金に対する業務の多さや休暇の取りやすさ、ワークライフバランスの是正などが業界の労働環境の改善として最も求められているのが現状です。

政府には今回の件とあわせて、この部分を解決する施策を打ち出すことが求められています。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 8件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定