5人に1人に認知機能低下の恐れあり!

運転時のミスで「ヒヤリハット」を経験した人も多い

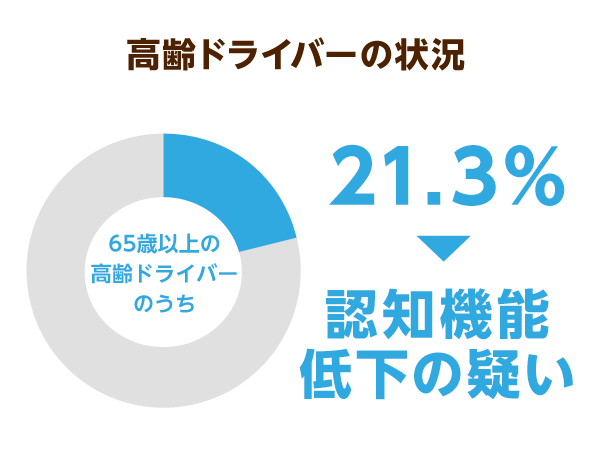

高齢化が進み、ドライバーの年齢も高齢化が進んでいます。高齢ドライバーによる事故が社会問題となりつつある中、現在運転を続けている高齢ドライバーの約20%に認知症の恐れがあることがわかりました。

株式会社ADKクリエイティブ・ワンが行ったドライバーについての定点調査「EX-Drivers」によれば、65歳以上のドライバーに対して認知機能チェック調査を実施した結果、6.1%が認知機能に対する危険群に該当、そして15.2%に軽度認知障害(MCI)の恐れがあることが判明しました。

危険群と軽度認知障害(MCI)の恐れがある人は全体の2割以上出現しているのです。

また、危険群にあたる高齢者の約半数は、「バック・車庫入れ時」などの運転時のミスで、一歩間違えれば重大な事故に直結してもおかしくない「ヒヤリハット」を経験していることも同調査で明らかになっています。

軽度認知障害(MCI)とは日常生活に支障をきたすほどではないものの、1つ以上の記憶障害が認められる認知症の一歩手前の状態です。

ところが、今回の調査では「認知機能検査で軽度認知障害と診断された場合でも、医師の診断がない限りは運転を続けたい」と回答した高齢者が全体の15%いるとの結果も出ています。認知機能の衰えの自覚があっても、運転をやめたくない高齢者が多いことが伺えます。

高齢ドライバーによる事故は増加傾向にある

警視庁が行った65歳以上の高齢ドライバーによる事故発生状況の調査によれば、高齢者が第一当事者となる事故の件数そのものは減少傾向にあるものの、事故全体における高齢者の事故割合は年々増加しています。

高齢ドライバーによる事故の人的要因を見ると、最も多かったのは「発見の遅れ」。約83%もの人が脇見運転をしていた、運転中に考えごとをしていたなどの要因で事故を起こしています。

なぜ発見の遅れによる事故が増えてしまうのかというと、認知機能の衰えによって集中力が低下してしまったことが考えられます。

どんなに長い運転経験があっても、加齢による身体機能や認知機能の衰えはカバーできず、事故の危険が高まります。また、長年の運転経験による「慣れ」で、つい注意力が散漫となることが事故の原因になる場合もあるでしょう。

自主返納をためらう高齢ドライバーは多い

9割が制度を認知している自主返納制度

近年多発している高齢ドライバーによる事故のニュースを聞いたり、加齢による認知機能や身体機能の変化などを感じたりすることにより、長年車の運転をしてきた高齢者であっても、運転に不安を覚える人も少なくないでしょう。

高齢化が進み、運転者の年齢も高くなっている現在、免許証の自主返納制度の活用を検討する必要があるでしょう。

運転に不安がある、または運転に自信がないという高齢ドライバーも一定数いるのも事実です。このような高齢者を対象として免許証を返納し、自主的に免許取り消しができるのが、自主返納制度です。

警察庁の調査によれば、約9割の高齢者が自主返納制度を認知しているという結果が出ており、非常に認知度が高い制度と言えます。

生活のために免許返納できない高齢者が約70%

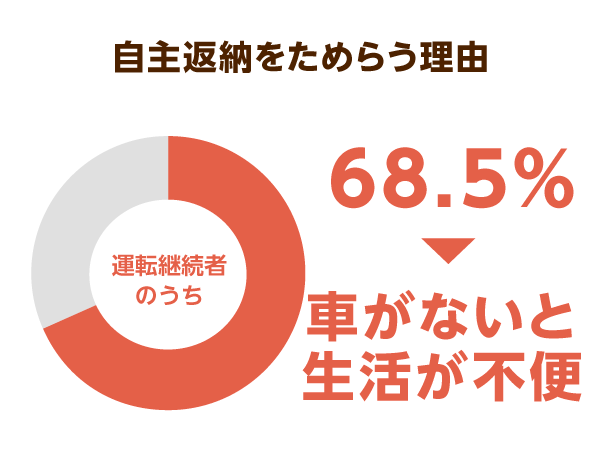

とはいえ、自主返納制度をためらう人がいるのも事実です。その代表的な理由として、「生活の維持」が挙げられます。

都市部では、自宅の徒歩圏内にスーパーやコンビニなどが多く、車がなくても買い物に不便しないでしょう。

しかし、公共交通機関の利用だけでは不便を生じる地方や過疎化した町などでは車がなければ毎日の食料品や生活用品の買い出しもできない、生活ができない場所も多く存在しています。

このような理由から、免許証を返納したいけれど生活のために返納ができない高齢者が多いのです。

先に紹介した警察庁の調査でも、免許証の自主返納をためらう理由として「車がないと生活が不便だから」と回答した人が約70%を占めました。

この調査結果からも、現在の生活を維持するためには車が必要不可欠で、運転ができなくなるとこれまでの日常生活が送れなくなることが、免許証の返納をしたくてもできない大きな理由と言えるでしょう。

高齢ドライバーへ免許証返納を促す流れがある一方、政府は高齢者の労働力確保のため、70歳まで定年延長をする方針を打ち出しています。ここで問題となるのが、高齢者の通勤手段です。

自動運転など技術の進歩に期待したい

自動運転には5段階のレベルがある

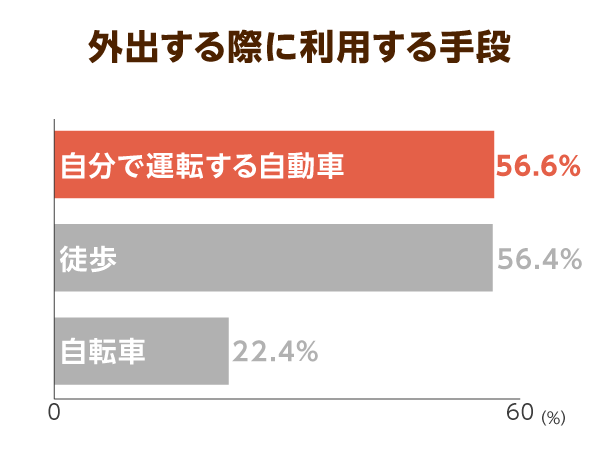

全国の60歳以上の男女を対象として内閣府が行った調査によれば、「あなたが外出する際、利用する手段は何ですか」との質問に対して、「自分で運転する自動車」と回答した人が56.6%で最多(複数回答可)。

次いで「徒歩」が56.4%、「自転車」が22.4%と続いています。

外出する際の手段としてやはり自動車が重要な地位を占めていることが伺えます。

現状では免許証返納はあまり進んでおらず、それどころか今後ますますドライバーの高年齢化が進むと考えられます。

そんな状況で、高齢ドライバーによる事故防止策として、「自動運転」の技術が注目されています。高齢者に多い運転ミスをカバーし、安全運転をサポートしてくれる技術として期待されているのです。

自動運転と聞くと、何もしなくても自動的に運転をしてくれる機能、と思いがちですが、自動運転には内閣府が採用したアメリカの非営利団体のレベル分けにより、以下の5段階があります。

- レベル1:システムが自動ブレーキやステアリング操作など前後または左右の運転操作をサポート

- レベル2:システムが自動ブレーキシステムとステアリング操作など前後左右両方の運転操作をサポート

- レベル3:特定の条件下ですべての運転をシステムが実施、故障時などの緊急時のみドライバーが操作

- レベル4:特定の条件下で緊急時を含むすべての操作をシステムが実施

- レベル5:常にシステムが運転をする完全自動運転

レベル4以上の実現には法改正も必要

レベル1と2はあくまでも運転サポートで、レベル3以上が一般的に想定される自動運転です。レベル1と2はすでに実用化されています。

レベル3以上の自動運転には法的な問題が発生しますが、交通事故の削減や渋滞緩和効果を見込み、自動運転の実用化のための取り組みが実施されています。

すでに2019年12月に道路交通法、道路車両運送法が改正され、自動運転にかかわる法律も整備。2020年5月までにレベル3の自動運転の実用化に向けて施行される予定です。

しかし、レベル4以上の高度な自動運転技術を使用するまでには至っていません。

自動運転は、技術面にも課題が残ります。

自動運転技術は完璧ではなく、ロボットやAIの判断ミスで交通事故を引き起こす可能性があります。

今後自動運転を活用するためには、事故を起こした場合の責任や速度超過などの違反の取り扱いなどに備えて、さらなる法整備が必要不可欠です。

高齢ドライバーの交通事故削減に一役買うことが期待される、自動運転の技術。今後法整備と実用化が進み、高齢化社会の中で交通事故防止に期待される技術として注目です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 6件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定