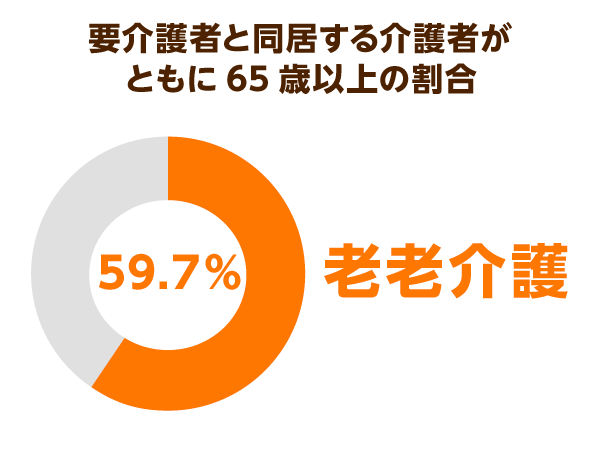

在宅介護の約6割が「老老介護」

「老老介護」の割合は過去最多に

厚生労働省は7月17日、『2019年 国民生活基礎調査の概況』を発表しました。それによると、自宅で介護を受けている高齢者(n=6,295)のうち、介護者もまた65歳以上である「老老介護」の割合が全体の59.7%を占めて過去最多を更新しました。

要介護者・介護者がともに75歳以上である割合も全体の33.1%を占め、これまで行われた同調査の中で最も多くなっています。

高齢者の介護をするという行為は、心身への負担が大きいものです。ましてや介護者の方も肉体的な衰えに直面している高齢者の場合、介護負担による疲労はより大きくなることが予想されます。

近年、老老介護をしている家庭において、介護負担の大きさから「介護疲れ」がひどくなり、それを原因とする殺人事件も発生しています。

例えば、今年4月8日、東京都杉並区で介護者である82歳の夫が、認知症を発症していた81歳の妻を包丁で刺殺するという事件が起きました。

さらに4月29日には、仙台市で介護に疲れた68歳の息子が被介護者である94歳の母親を殺害するという事件が発生しています。4月だけで老老介護の世帯での殺人事件が2度も起こっているのです。

このように、高齢化が急速に進む日本において、老老介護の問題は年々大きくなりつつあります。

高齢者同士で行う「老老介護」の問題

老老介護とは介護者と被介護者が双方とも65歳以上の高齢者となっている状態を指します。夫婦や親子、兄弟などその構成はさまざまです。75歳以上同士の場合は、「超老老介護」と呼ばれることもあります。

日本では現在、65歳以上の老年人口が全人口の25%を超え、国民の4人に1人が高齢者です。

厚生労働省の『介護保険事業状況報告書』によると、全国の要支援・要介護者数は2017年時点で約636万人となり、10年前の2007年から約200万人も増えています。

高齢化が急速に進む中、要介護状態に陥る高齢者数が年々増え続けているのです。もし高齢者となり要介護状態となっても、子どもの家族と同居している場合は、子どもの配偶者など若い世代による介護も望めるでしょう。

しかし現在、日本では時代の変化に伴って2世帯同居や3世帯同居が少なくなり、社会全体で「核家族化」が進んでいます。

その結果、子どもが独立して老夫婦が二人暮らしをしているという世帯が増えていき、配偶者の一方が病気や怪我で倒れたとき、もう一方が介護をするという老老介護に直面するわけです。

また、世帯によっては65歳以上となった独身の息子・娘と90代の片親が二人暮らしをしている場合もあり、そうしたケースでも一方が倒れると老老介護に直面します。

老老介護・超老老介護の現場では、介護負担の大きさから介護する側が「介護うつ」に陥り、自殺・心中を図る、要介護者への虐待をするといった事件が数多く起こっているのが現状です。

家族のかたちの変化と認知症の増加

家族のかたちが時代とともに変化している

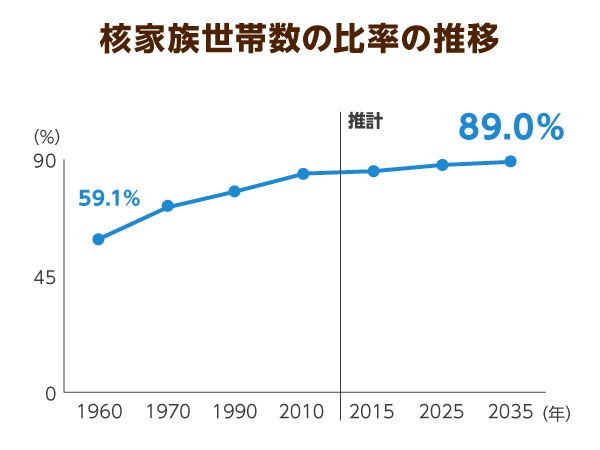

先述の通り、老老介護が増加している背景には、日本の核家族化があります。その現状について、データを通してより詳しくみてみましょう。

総務省のデータによると、「夫婦のみ世帯」の世帯数は1980年当時では446万世帯でしたが、2015年時点では約1,019万世帯まで増加していると推計されています。

夫婦世帯が夫婦ともに65歳以上となり、一方が要介護状態となった場合、老老介護は避けられません。夫婦のみ世帯がこれだけ増加している以上、老老介護に直面する世帯も増えてしまいます。

また現在では、親族世帯(家族・親族と同居している世帯)においても、三世帯同居などではなく、核家族(夫婦のみ世帯、夫婦と子どもの世帯、ひとり親と子どもの世帯)の形態を取るケースが急増しています。

総務省のデータによると、親族世帯における核家族世帯の割合は、戦前の1920年代当時では59.1%でした。しかし高度経済期以降急増し、2015年時点では推計で80%を超えています。

夫婦と子どもで生活する核家族世帯でも、子どもが親元を離れて新たな核家族をつくれば、元の家族は夫婦二人暮らしです。そうなると夫婦が高齢者となり、一方が倒れると老老介護に直面します。

同時に「認認介護」も問題になってきた

老老介護と並んで現在問題となっているのが「認認介護」です。認認介護とは、介護する側と介護を受ける側の双方が、認知症を発症している状況です。

軽度の認知症を発症している人が、中度~重度の認知症高齢者を介護するというケースが多くなっています。しかし、認知症は次第に進行していくため、介護する側が介護できないほどに認知症が悪化すると、在宅介護が成立しなくなる恐れがあります。

例えば、介護者と被介護者のどちらもが「食事を摂る」ということを忘れてしまうと、低栄養状態となり命にかかわる事態となるでしょう。

また、火の不始末や介護放棄、さらには虐待なども起こりやすいと言われています。

認知症を発症した介護をしていた妻が、排泄の介助を嫌がる夫を殺害したという事件も発生しています。

この事件においては、妻は自分が行ったことをまったく認知できない状態だったそうです。

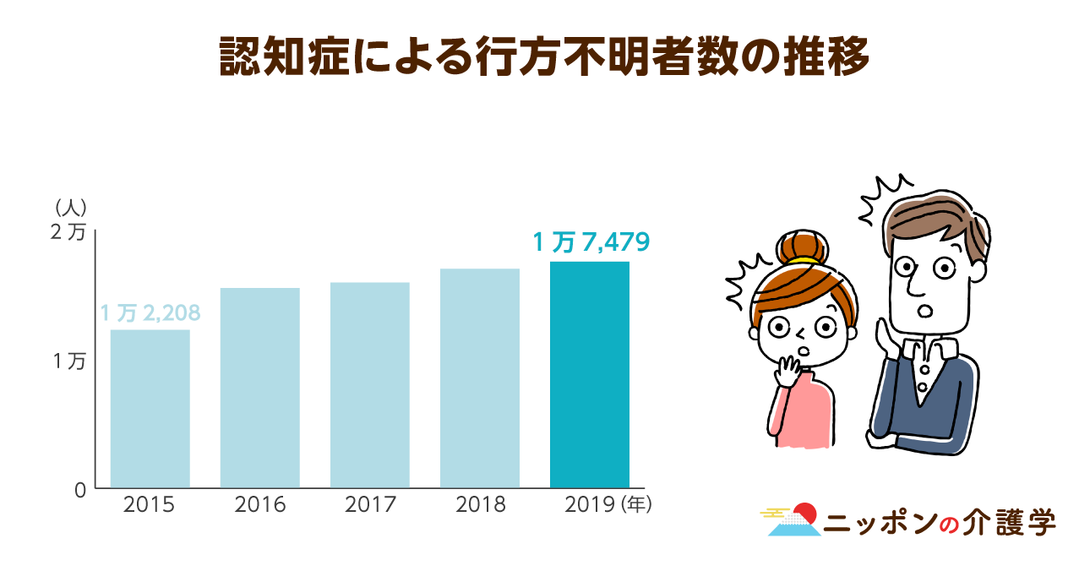

現在日本では、認知症を発症する人の数は急増しつつあります。厚生労働省によると、要介護認定の申請を行っている認知症高齢者数は2010年時点では約280万人でしたが、2025年には約470万人に達する見込みです。

認知症の発症者数が増えると、それだけ認認介護の状況に陥る老老介護世帯も増えると予想されます。

介護者の負担は今後増大が予想される

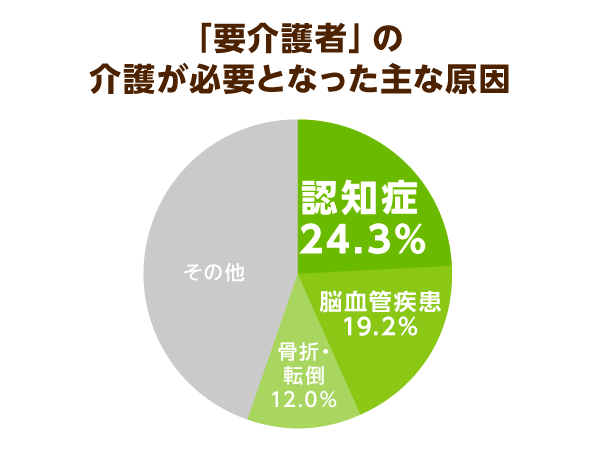

介護が必要となった原因は「認知症」がトップ

厚生労働省が7月17日に発表した『2019年 国民生活基礎調査の概況』によると、要介護1~5に認定された要因として最多であったのが認知症です。

「要介護」の状態となった原因としては「認知症」が24.3%で、以下、「脳血管疾患(脳卒中)」が19.2%、「骨折・転倒」が12.0%と続いています。

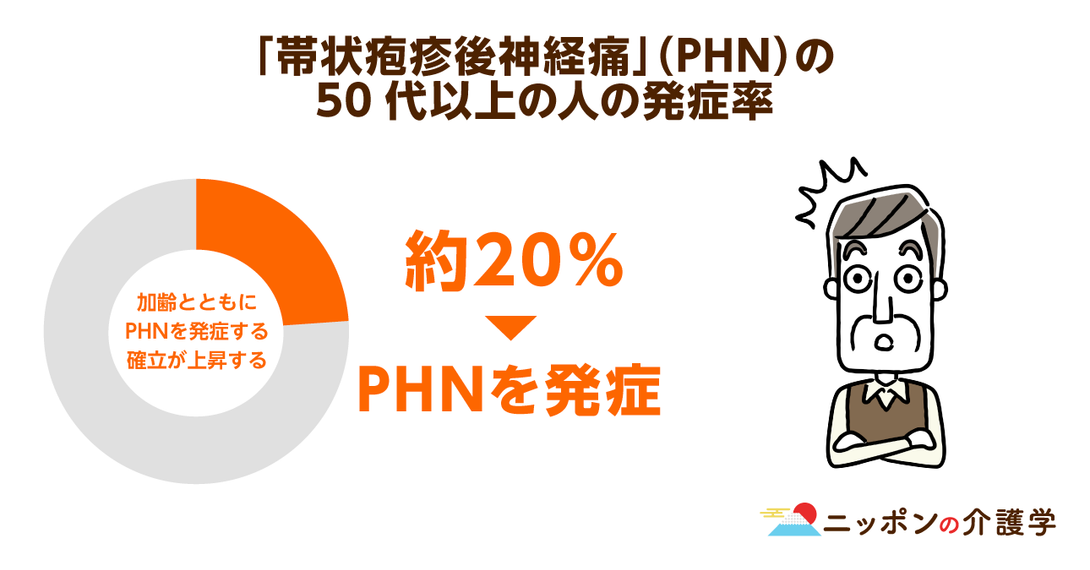

認知症は原因となる病気や進行度などによって状態は変わりますが、暴言や暴力、徘徊といった「BPSD(行動・心理症状)」を発症する人も多く、その場合、介護者が担う介護負担は大きくなる傾向があります。

介護が必要となる原因として認知症の割合が最も多いということは、認知症という重い介護負担を担うことになる介護者の割合が、それだけ多いことを意味します。

認知症の高齢者は今後も増え続けると予想されていますが、介護負担の大きな介護者も同様に増えていくでしょう。

要介護度と介護時間は比例している

自宅で介護を行う場合、介護にかかる時間は要介護度が高くなるにつれ長くなる傾向があります。厚生労働省の『2019年 国民生活基礎調査の概況』によると、介護時間が「ほとんど終日」となる割合は、「要介護1」の段階であれば全体の11.3%に過ぎません。

ところが「要介護3」の段階になると、「ほとんど終日」の割合は32.6%。

「要介護4」の段階になると45.8%、最も重い「要介護5」の段階では過半数の56.7%に達します。

要介護度があがるほど介護者は被介護者につきっきりとなり、介護負担もそれだけ大きくなるわけです。

そして現在、要介護度の高い人の数は増えています。厚生労働省の「平成30年度介護保険事業状況報告」によると、介護保険制度が始まった2000年度当時、要介護3~5の認定者数は約105万人でしたが、2018年度には約227万人まで増えています。

増加傾向は今後も増えるとみられ、負担の大きな介護者も増えていく見込みです。

今回は老老介護と介護負担の問題を考えてきました。老老介護、認認介護、そして増え続ける介護者の負担の問題をどう解消するのか、今後も国を挙げての議論が必要です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 7件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定