新政権は「介護離職」にどう対策を打つか

政府は引き続き「介護離職ゼロ」を目指す

10月2日、菅義偉首相率いる新政府は、「介護離職ゼロ」を実現する取り組みの継続を明言した答弁書を閣議決定しました。

「介護離職ゼロ」は、2015年に第2次安倍政権が福祉対策として掲げたものです。働き方改革と併せて、介護業界でも動向が注目されてきました。

現在、仕事を退職して家族などの介護に専念するケースは増加傾向。こうした状況を受けて、介護と仕事の両立を図る施策のスローガンとなっていたのが「介護離職ゼロ」でした。

取り組みがスタートして約5年が経つ今年3月にも、前・加藤厚労相が改めて「介護離職ゼロを目指す」と明言。具体策として、「仕事と介護の両立支援」や「介護の受け皿の整備」、処遇改善による「介護業界の人材確保」を挙げていました。

1年で9.9万人が介護離職している

労働人口の減少に直結する介護離職の問題は、年々深刻化しています。

介護離職とは、親や祖父母など家族の介護を理由に会社を退職すること。その後は、無職になったり、パートでの短時間勤務になったりします。

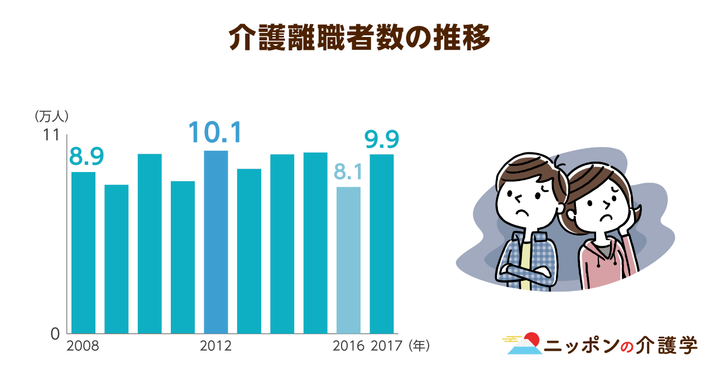

総務省の『就業構造基本調査』を基に明治安田生命総合研究所がまとめた資料によると、2017年の介護離職者数は約9.9万人(男性約2.4万人、女性約7.5万人)だとわかりました。

2008年以降の10年間でみると、2012年が最多の約10.1万人、2016年が最少の約8.1万人です。

家族の介護や看護を理由に離職・転職する人は、年間10万人も存在しているのです。

また、働きながら家族の介護をしている人の割合を年代別でみると、40代では3.8%と増加傾向に。ピークを迎えるのは50代で10.1%、60代では9.0%です。50代から60代の10人に1人は、介護と仕事の両立を強いられている状況です。

40代から50代は管理職など責任ある仕事を任せられる年代です。しかし親の介護で長期休暇が必要になったり、遅刻や早退が発生したりすると、職場でのキャリアアップが難しくなり、場合によってはリストラ対象となるリスクも高まります。

対策は休業制度と老人ホームの新設

両立支援制度の認知は4割程度

増え続ける介護離職への対策として、政府は支援制度を整備してきました。その大きな柱が、「介護休業制度」や「介護休暇制度」です。

支援制度は1995年に「育児・介護休業法」が施行されてから本格的にスタートしたもので、具体的なポイントは次の6つです。

- 介護休業制度を整備して利用を促進すること

- 介護休暇制度を整備して利用を促進すること

- 時間外労働の制限を設けること

- 深夜業の制限を設けること

- 所定労働時間の短縮などを進めること(事業主が講ずべき措置)

- 不利益取扱いの禁止を広めること

このうち中心となる施策は、介護休業制度と介護休暇制度、時間外労働の制限です。

|

|

|

|---|---|

| 介護休業制度 | 要介護の家族1人につき、通算93日まで介護のための休暇が取得できる。 合計で最大3回まで。 |

| 介護休暇制度 | 要介護の家族が1人の場合は年5日まで、2人以上の場合は年10日まで休暇が取得できる。 1日単位か半日単位での取得が選択可能。 |

| 時間外労働の制限 | 要介護状態の家族を介護する労働者の時間外労働を制限する制度で、事業主に課せられる。 1ヵ月24時間、1年150時間を超える時間外労働に対して適応。 |

ただ、これらの制度が整備されてはいるものの、『就業構造基本調査』のデータによると、実際の利用率は約9%。介護休業や短時間勤務、残業免除などの両立支援制度を利用しているのは10人に1人しかいない状況です。

また、総務省がまとめた別の資料によると、家族介護者への意識調査で「介護休業を利用したことがない」と回答した人は95.7%。そのうち「介護休業制度や介護休暇制度を知らない」人が63.4%に上っています。

このように、まだまだ低水準の両立支援制度の認知度や利用率を、今後どこまで高められるかが鍵となっているのです。

さらなる対策として老人ホームの新設を後押し

「介護離職ゼロ」への対策は、労働者の働き方の改善とともに、要介護者の受け皿を整備する方向でも動いています。政府は以前より、有料老人ホームの新設を後押ししており、2020年度からは厚生労働省よって本格的に支援が進められています。

現在、介護離職の大きな理由のひとつとして、特別養護老人ホーム(特養)の深刻な入居待ちがあります。特養は、公的施設で費用の負担が少ないこともあって、何ヵ月、何年も入居を待ち続ける高齢者が発生している状態なのです。

そこで政府は、介護付き有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などの「介護付きホーム」の新設費用を一部負担する支援をスタート。もともと介護付きホームの利用者は高所得者層が多いため、国が積極的な支援を行ってこなかった経緯があります。

社会福祉法人などが運営する公的施設の特養の場合、維持するだけでも自治体にとっては大きな負担です。そのため、増加傾向にある民間の介護付きホームをの設立を支援すれば、自治体は少ない負担で要介護者の受け入れ先が確保できると判断したのです。

介護と仕事を両立できる環境が必要

介護と仕事の両立支援は5割の企業が「不十分」と回答

「介護離職ゼロ」へのさまざまな対策が打ち出される一方で、企業の5割は「自社の介護と仕事の両立支援は不十分」だと感じています。さらに、7割の企業は「介護離職が将来的に増える」と考えているようです。

これは、2019年12月に東京商工リサーチが発表したアンケート調査結果によるものです。回答のあった全国6,545社のうち、過去1年間に介護離職が発生した企業は666社で約1割に上っていることもわかりました。

さらに、「自社の介護と仕事の両立支援は不十分」だと回答した企業は、その理由として「前例が少ない」「介護休業制度が社員に浸透していない」「職場の雰囲気」と回答。職場での両立支援制度に関する認知度が低いというデータを裏付ける結果となっています。

さらに「介護離職が将来的に増える」と回答した企業のうち9割以上が、「従業員の高齢化に伴い、介護を必要とする家族が増加する」と考えていました。

具体的な両立支援策を「特になし」と回答する企業は3割で、政府の想定と民間企業の取り組みはまだまだ乖離が大きいことがわかります。

労働組合や社団法人も介護離職防止のための対策をスタート

政府と民間企業の間にあるギャップを埋めるための取り組みが、労働組合や財団法人から生まれています。

産業別労働組合では、2021年3月から介護共済導入を決定。家族の介護が必要な場合に給付金を支給する保障内容で、民間の保険会社の掛金よりも低く抑える設計です。

介護共済の加入条件は、組合員との続柄が配偶者、もしくはそれぞれの両親であること。加入していれば、家族が要介護度2以上に認定された場合などに給付金が支給されます。給付額は毎月の掛金によって100万円から500万円で設定されます。

また、2020年4月に設立された日本顧問介護士協会は、9月1日から介護のオンライン相談サービス「AWANAIケアマネ」をスタート。非対面で介護のプロに話を聞いてもらえます。

また「介護の悩みを誰に相談していいかわからない」「介護問題は人に相談しづらい」といった場合でも、匿名なので気軽に相談可能。

平日の昼間しか受け付けをしていない行政窓口と異なり、平日の仕事終わりや土日などにも利用できます。相談内容も「介護施設の紹介」から「施設入居後の実家の処分や活用や葬儀に関すること」まで幅広く、ワンストップで対応してくれます。

今後も「介護離職ゼロ」を目指して、社会全体での取り組みが急がれます。介護をしながら社会で活躍できる環境整備の推進により、貴重な人材流出を防ぎ、社会全体の利益を確保していくことが必要です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 15件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定