経営に行き詰まる介護事業者が増えている

2020年、介護事業者の倒産は最多ペースに

超高齢化社会の日本では、現在、介護施設や介護サービスに対する需要が高まっています。一方で、介護事業者の倒産が増えていることもわかっています。

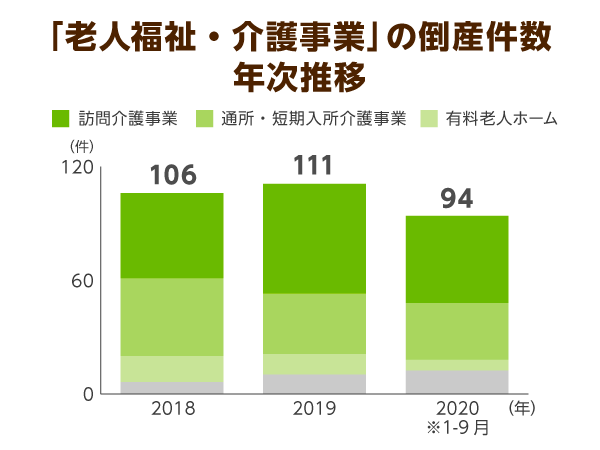

10月8日に東京商工リサーチが発表した『2020年1-9月「老人福祉・介護事業」の倒産状況』によると、2020年1~9月の倒産件数は94件。

これは前年同期比の10.5%増で、2000年の介護保険法施行以来、最多のペースです。

全体の8割を「訪問介護事業」と「通所・短期入所介護事業」が占めており、従業員10人未満の小規模事業者が多いのも特徴です。

介護施設では、無計画または未熟な経営による「放漫経営」の事業者も少なくなく、見切り発車でスタートする介護事業者も見られます。そのような事業者にとって新型コロナの影響は大きく、休廃業や解散に追い込まれるケースも増えているようです。

中には外国⼈技能実習⽣の仲介組合の倒産も

2020年9月、介護職に特化した技能実習生を施設や病院などへ派遣していた九州地方の監理団体が、新型コロナの影響で全国ではじめて経営破綻になっていたことが明らかとなりました。

外国人が報酬を得ながら日本国内で実習を受けられる「外国人技能実習制度」。この制度を利用して来日した外国人技能実習生へ仕事の紹介を行っているのが、非営利法人である「監理団体」です。

外国人技能実習制度では、受け入れ可能な職種が限られています。かつて介護の仕事は対象外でしたが、2017年より介護職種が追加に。介護の現場で外国人実習生の受け入れが拡大したことから、監理団体は全国に設立されています。

新型コロナの影響で、現在も外国人実習生のほとんどが日本への入国ができない状況となっています。新たな実習生の受け入れが困難な状況が続いているため、今後も今回のケースと同様に経営に行き詰まる監理団体が増えていくことも予想されます。

利用制限や衛生用品の確保で介護事業者の負担は増大

新型コロナによる利用制限の長期化が経営難を招いている

新型コロナの感染拡大は、介護施設の利用にも大きな影響を及ぼしています。

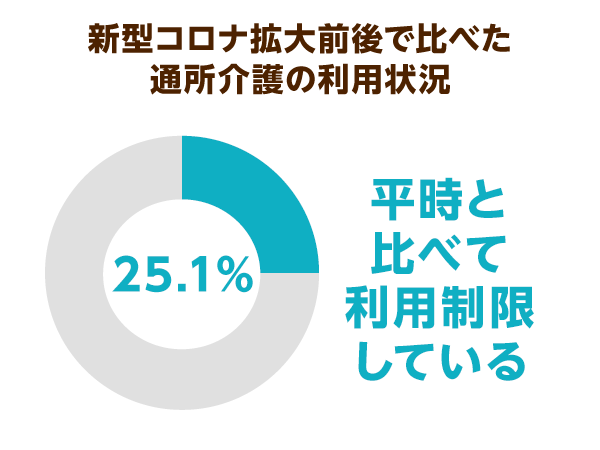

淑徳大学の結城康博教授が、2020年9月に通所介護などの介護の現場で働く職員を対象に実施した調査では、通所介護で時間短縮など「平時と比べて利用制限している」と25.1%の人が回答。

短期入所生活介護では「休止」と回答した割合が1.4%だったものの、「平時と比べて利用制限している」は36%にも上っています。

このように、新型コロナの感染リスクを抑えるため、多くの介護施設で利用制限や休止の措置を行っています。4~5月に発令された緊急事態宣言が解除された後も、長期に渡って利用制限を継続している施設があることがわかります。

利用制限の長期化が続くと、要介護者の家族への負担が重くなると同時に、施設側の経営的な負担も重くなってしまいます。

通所系サービスは減収傾向が大きいというアンケート結果も

2020年7月、千葉県中央社会保障推進協議会が千葉県内の病院と介護事業者を対象に実施したアンケート『新型コロナウイルス感染症の医療・介護事業所影響調査』によると、通所系サービスはほかのサービスに比べて減収の傾向が強くなっています。

中には3ヵ月間の営業自粛を行っている事業所や、利用者数が90%減少した施設もありました。

訪問系サービスにおいても、訪問看護で12.9%の減収、そのほか訪問入浴などでも減収が見られました。前年同月比で減収となっている訪問介護事業所は多く、通所・訪問系のサービスへの悪影響が顕著であることがわかります。

減収の主な原因は、新型コロナの影響により衛生用品が不足し、確保が困難、または通常よりも高い価格で購入せざるを得なかったことなどが考えられます。

人の出入りが多く感染リスクが高いとされる通所系サービスは、職員の休職・退職に加えて、新規利用者の受け入れ停止、既存の利用者の休止も多数あったことが減収の大きな原因と言えます。

介護報酬のための加算に改善を求める声

介護報酬にかかわる加算のうち100種が算定なし

利用制限や休止の措置を取らざるを得ない介護事業者の多くは、減収などにより経営面で大きな問題を抱えています。一方で、介護事業者の収入となる介護報酬にかかわる多くの加算が算定されていないことが判明しました。

9月30日、厚生労働省が2021年度の介護報酬改定の議論を進めている社会保障審議会介護給付費分科会で、算定されていない加算が多数存在していることを示す調査結果を公表。

介護保険制度が施行された2000年と比較すると、通所介護は5種類から24種類、グループホームは1種類から29種類と、主な加算の種類は大幅に増加。

2020年時点での介護施設全体の加算の種類は、2000年当時より14.27倍も増えています。

しかし、加算の数自体が大幅に増えていながらも、多くの加算が算定されていないのです。

過去1年間にまったく算定されていない加算は、延べ114種類。

過去1年間の平均算定率が1%未満の加算も、延べ222種類に上っています。

反対に、平均算定率が80%を超える加算は延べ49種類あります。

そのため、社会保障審議会介護給付費分科会では算定されていない加算や算定率が低い加算の見直しや廃止、簡素化を求める声のほか、算定率が高い加算については基本報酬と包括化する案も出ています。

特定処遇改善加算の算定率も59.4%程度にとどまる

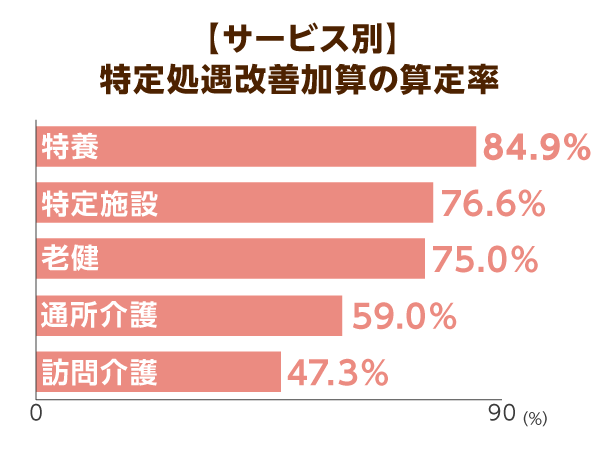

前述の社会保障審議会介護給付費分科会では、2019年10月に導入された、介護職員の処遇改善の「頼みの綱」である特定処遇改善加算についての報告も行われました。

特定処遇改善加算の導入直後は算定率が順調に上昇していたものの、2020年2~3月の算定率はわずか0.2%増の59.4%。

まだ約4割が算定なしということになります。

さらに、サービスごとに算定率を比較すると、特養が84.9%、老健が75.0%なのに対し、通所介護は59.0%、訪問介護は47.3%。施設系サービスが高く在宅系サービスが低い算定率であることも明らかに。

そもそも特定処遇改善加算は算定のためのルールが煩雑であることが、算定要件を満たすハードルが高いこと、算定にかかわる事務処理の煩雑さが問題となっています。

また、場合によっては、特定処遇改善加算によって同じ施設で働く介護職の間での格差が生じ、不公平感が生まれる原因となる可能性も考えられます。

コロナ禍で、介護施設にとって経営継続が難しい状況が続いています。苦境の介護事業者が健全な経営を続けられるようにするためにも、介護報酬の加算の見直しが迫られています。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 30件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定