都内で入浴中に亡くなった人の90%が高齢者

2020年10月1日に東京都監察医務院が入浴中の死亡者数を公開

2020年10月1日に東京都監察医務院が公表した『東京都23区における入浴中の死亡者数の推移』によると、2019年の東京都で入浴中の死亡者の割合は、異常死したうちの1割を占めていることが明らかになりました。

東京都監察医務院が1年間に行う異状死の検案は約1万4,000件。

そのうち入浴中に死亡した事例は2019年で1,494件を記録しています。

また、過去10年間のデータから平均件数を算出して年代別に振り分けたところ、入浴中の死亡者のうち9割が高齢者であることも判明。2019年のデータでも、1,494件のうち高齢者は約9割の1,360件となっています。

ヒートショックによって引き起こされる心筋梗塞・脳梗塞が原因

入浴中の死亡者に高齢者が多い理由の1つに、ヒートショックの影響があります。

ヒートショックとは、入浴前後の温度の急激な変化が体に大きな負担を与え、さまざまな健康被害をもたらすことです。

入浴時にヒートショックが起きると、失神や心筋梗塞、脳梗塞を起こして病死や溺死につながります。

ヒートショックが入浴時に起こりやすいのはなぜでしょうか。

その理由は、血圧の急激な変化にあります。

寒い脱衣所で服を脱ぐと、血管が収縮して血圧が急上昇します。

そしてそのまま入浴すると、収縮された血管が広がって急激に血圧が低下してしまうのです。

この激しい血圧の変化によって体に不可がかかり、さまざまな悪影響を及ぼすのがヒートショックとなります。

ヒートショックによって引き起こされる病気の1つ「心筋梗塞」は心臓への酸素供給が不足して心臓が壊死する病気です。

また、脳梗塞などを含む「脳血管疾患」は、脳の血流に問題が生じて麻痺やしびれ、意識障がいなどを引き起こします。

厚生労働省が公表している『令和元年(2019)人口動態統計月報年計(概数)の概況 図5 主な死因の構成割合(令和元年(2019))』によれば、心疾患(心筋梗塞を含む)は日本人の死因の2位で、脳血管疾患は4位です。

高齢者のヒートショック危険度数が高数値に、認知度の低さが懸念される

洗面所やトイレなどでも発生する可能性がある

前述した通り、ヒートショックは急激な温度変化で発生しやすいです。ヒートショックはこれまで冬季の風呂場と結びつけて語られることが多かったものの、実際は場所に関係なく発生しています。

ヒートショックが発生しやすいのは洗面所やトイレ、台所など水回りの場所で温度が低い建てものは要注意です。

特に真冬における夜間のトイレは最たるもの。

暖房の効いた部屋とトイレの温度差はかなりのものとなります。

日本は欧米と異なり、人が生活している居間やリビング、寝室だけをストーブやコタツで温めるという採暖で冬の寒さ対策をしてきました。

スポットごとに人の居る周囲だけを温めるというやりかたです。

最近の建てものは気密性や断熱性が高いうえにセントラル・ヒーティング(1ヵ所に暖房設備を設置して、熱を必要な箇所へ送り届けること)が採用されている物件が増えていますが、従来の木造家屋のように、トイレや脱衣所に暖房がない環境ではヒートショックになりやすいと考えられます。

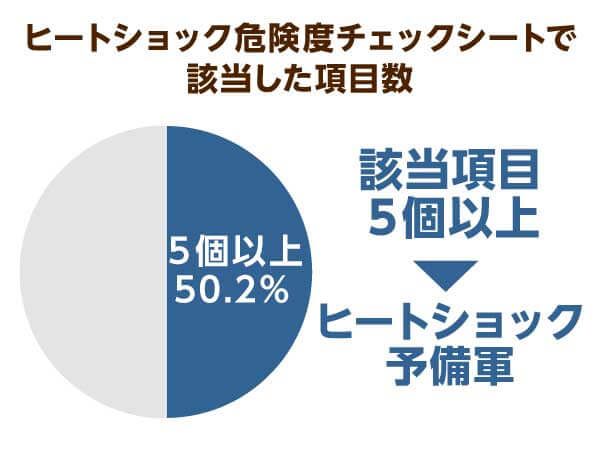

ヒートショック危険度チェックシートの結果では5割が予備軍

また、ヒートショックの影響を受けやすい人も具体的にわかっています。

恩賜財団済生会が公開しているホームページ『冬場に多発!温度差で起こるヒートショック』によると、前述したような高齢者や高血圧や肥満である方や熱い風呂が好きな方、飲酒後にお風呂に入る方が影響を受けやすいと言われています。

ヒートショックの影響を受けやすい人がわかっている一方で、認知度はあまり高いとは言えないのが実情です。

リンナイ株式会社がホームページで公開している『「入浴習慣」と「入浴時のヒートショック」に関する意識調査』によると、「ヒートショック」という言葉を聞いたことがない人は全体の約3割。

70代の41%が「知らない」と回答しています。

また、同資料ではヒートショックの発生に影響のある浴槽温度についてのアンケートも行われており、 70代は回答項目で最も温度の高い42度以上の熱い風呂に浸かっている割合が約4割であることも判明しました。

さらに、同資料内『ヒートショック危険度簡易チェックリスト』を使った「ヒートショック予備軍」の調査では、チェックが5個以上あった「ヒートショック予備軍」は約5割にのぼり、ヒートショックについて対策をしているのは約3割であることがわかりました。

言葉の認知度や詳細を知っている割合は少なく、十分な予防が行われていない実態が浮き彫りになっています。

ヒートショック危険度チェックシート

- メタボや肥満、糖尿病、高脂血症、心臓や肺、気管が悪いなどと言われたことがある

- 自宅の浴室には暖房設備がない

- 自宅の脱衣室には暖房設備がない

- 一番風呂に入ることが多い方だ

- 42度以上の熱いお湯が大好きだ

- 飲酒後に入浴することがある

- 浴槽に入る前のかけ湯はしない、または簡単に済ませる方だ

- シャワーやかけ湯は方や体の中心からかける

- 入浴前に水分を取らない

- 一人暮らしである、または家族に何も言わずに風呂に入る

本人の意識と周りからの声かけが重要

ヒートショックの対策方法

高齢者や基礎疾患を持つ人はもちろん、健康な人にも起こりうるヒートショックですが、具体的にどういった予防方法があるのでしょうか。

- 1.脱衣場と浴室を暖める

- 入浴の前に脱衣場と浴室を暖めましょう。脱衣場や廊下にストーブやヒーターを置いて暖めるのが有効です。一番簡単な方法は、入浴に先だってお湯のシャワーを浴室や浴槽に出し続けておくこと。暖かな湯気で浴室の温度が上昇します。

- 2.ぬるめのお湯にさっと浸かる

- 熱いお湯や長風呂は血圧の急変につながります。浴槽に貯めるお湯の温度は41度以下にして熱くなりすぎないようにしましょう。給湯パネルの設定を41度以下にする、浴用の温度計で湯温をチェックするといった方法があります。また、長時間の入浴はのぼせて失神のリスクが高まります。お湯に浸かる時間は10分までが目安です。

- 3.家に人がいるときに入浴する

- 家に1人でいるときに入浴すると、万一入浴中に体調の急変があっても気づかれないまま時間が過ぎてしまいます。入浴するときはできるだけ家に誰かがいる時間帯にしましょう。入浴前にお風呂に入ることを知らせたり、長時間お風呂から出てこないようなら声をかけてもらうと安心です。高齢者は浴室内や浴室の近くで見守りや待機をしてもらうと良いでしょう。

このほか、飲酒後や食後の入浴をさけたり、体調が優れないときはお風呂を控えたり、体の調子を見ながら入浴するのも大切です。

訪問入浴介護などを利用してリスク削減

ヒートショック対策のうち、入浴中に家族に声をかけてもらえない独居高齢者はどうすれば良いのでしょうか。

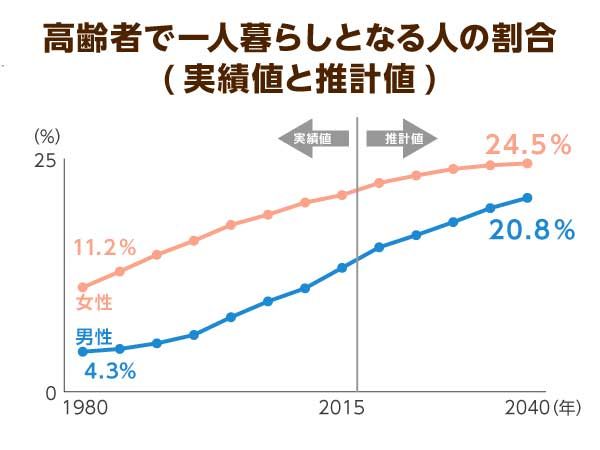

内閣府が公表している『平成30年版高齢社会白書 図1-1-9 65歳以上の一人暮らしの者の動向』によれば、1980年の独居高齢者は高齢者人口のうち男性4.3%、女性11.2%でした。

しかし、35年後の2015年では男性13.3%、女性21.1%となり、その後の推計でも年々増加しています。

この方たちは、入浴中に自身の見守りをしてもらうことができません。訪問介護(ヘルパー)による入浴介護をおすすめします。

- 訪問入浴介護を利用する

- 訪問入浴介護とは、自宅で入浴するのが困難な介護サービスの利用者が受けられる身体介助のことです。介護度が低い利用者の場合は、介護スタッフが自宅に訪問して脱衣や入浴のお手伝いをし、要介護度が高い利用者の家にはスタッフが移動入浴車で訪問。全面的な入浴ケアを行います。設備面はもちろん、入浴時は介護スタッフがついているので安心です。

- デイサービスで入浴する

- 独居高齢者の中には、入浴を目的としてデイサービスを利用する人も少なくありません。1人でお風呂に入るのが心配だったり、手間だと感じたりする高齢者でも、デイサービス(通所介護)なら日中を楽しく過ごしながら介護スタッフのサポートを受けて入浴できます。

安心して日々のお風呂を楽しむためにも、入浴の仕方に気をつけて具体的な対策をひとつずつ取り入れましょう。独居高齢者は、介護サービスや自治体の制度をうまく利用するのもお勧めです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 3件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定