コロナ禍で深刻化する介護問題

⽇本各地で介護を原因とする殺人が続発している

介護する側が要介護者を手に掛ける「介護を原因とする殺人」が続発しています。

先月、兵庫県で認知症の祖母の介護を一任されていた22歳の女性が、被介護者の祖母を殺害する事件が起こりました。このケースでは、家庭環境の複雑さに加え、若い世代に介護が丸投げされていたという背景についても大きな問題になっています。

埼玉県ではほかにも、父親が被介護者の長男を殺害する事件をはじめ、妻が介護中の夫を殺害する事件など、介護に関連した殺人が発生しています。

ストレス増加が介護を原因とする殺人の引き金になることも

介護を原因とする殺人が起こる原因のひとつとして挙げられるのが「介護疲れ」です。被介護者の状態によっては、1日の大半を介護に充てなければならず、介護者の疲労は蓄積してしまいます。

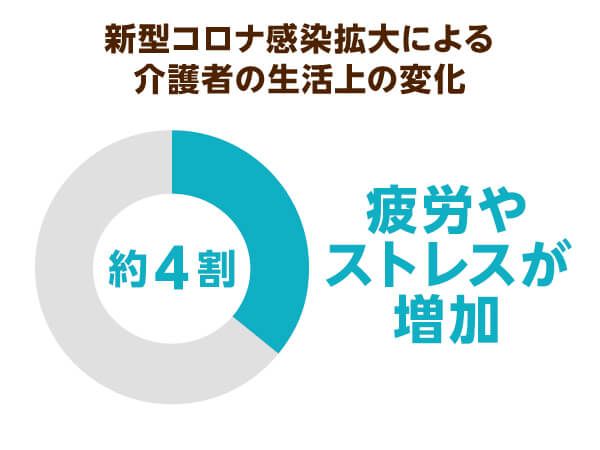

そんな状況にコロナ禍が追い打ちをかけています。日本ケアラー連盟が2020年4月に実施した調査によると、介護者の約4割がコロナ禍で疲労やストレスが増加したと回答しています。

さらに介護施設などの利用が困難になったことにより、約4割の人が介護にあたる時間が「長くなった」と回答。1日平均5.7時間も介護時間が増加しています。

在宅介護を行っている介護者同士で交流ができる「家族会」や、一時的な介護が受けられるデイサービスやショートステイの利用が制限され、介護者がリフレッシュするための場所も少なくなっています。

コロナ禍での間接的な負の影響

女性の自殺件数が急増している

新型コロナの影響が長く続く中で、自殺者が増加していることも判明しています。

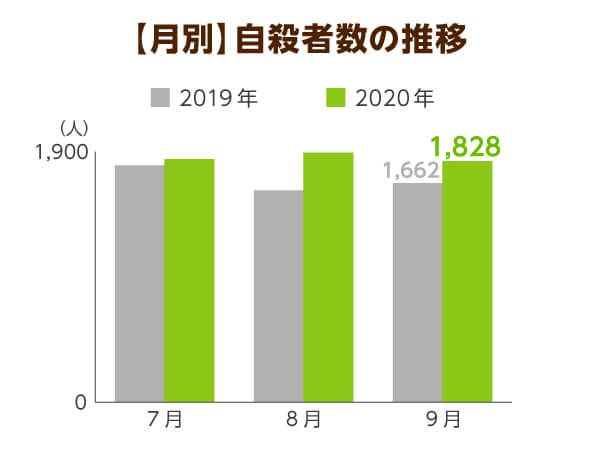

警察庁によると、2020年7月以降の自殺者数は3ヵ月連続で前年同月を上回りました。

特に女性の自殺者数は約4割も増加。また、7月以降芸能人の自殺が相次いだ影響もあってか、10~20代の若者の自殺も増えています。

女性の自殺が急増した背景には、下記のような要因があると考えられます。

- 育児・介護疲れ

- 非正規雇用の女性が職を失って経済的に行き詰まる

- DVや産後うつによって生活上の問題が発生する

介護疲れが蓄積されると介護うつになることも

介護者が自殺に踏み切ってしまう原因のひとつに「介護うつ」があります。介護うつとは病名ではなく、介護者に発症することが多いうつ病を指します。本人が自覚しないうちに進行していくのが特徴です。

疲労感や食欲不振、気分が落ち込んだり周囲のことに対して無関心になったりするなど、一般的なうつ病と同じ症状が出ます。

介護者がうつ病を発症する大きな原因は、介護者にかかる肉体的・精神的負担だと言われています。

介護は子育てと違い、終わりが見えないものです。特に在宅介護では、介護生活が続く不安や孤独、肉体的負担が介護者にのしかかり、精神的に不安定になりやすいのです。

経済的不安も一因だと指摘されています。

外部の介護サービスを利用する経済的余裕がない場合、自分自身ですべての介護を行わなければなりません。

そうするとますます介護者への負担が大きくなり、離職や休職による困窮、外出の機会減による孤立などを引き起こします。

コロナ禍で外部サービスを利用しづらい状況が続いており、在宅介護者への負担は増しています。

ヤングケアラーへの支援も急務

政府はヤングケアラーの実態調査に乗り出す

「ヤングケアラー」と呼ばれる若い世代の介護者も増加しています。

厚生労働省はヤングケアラーの実態把握のため、中学校や高校を対象に調査を実施する方針であることを明らかにしました。調査結果は、2020年度中にまとめられる予定です。

日本と同様に若い介護者が多いイギリスでは、18歳未満の介護者を法的に「ヤングケアラー」と定義し、積極的に調査や支援を行っています。一方で、日本には法的な「ヤングケアラー」の定義はありません。

若いうちから家族の介護を担っている場合、学業に十分に励めず、進学を断念する子どももいます。つまり介護が、ヤングケアラーの将来に影響してしまっているのです。

ヤングケアラーは家のことを外で話したがらない場合が多く、政府がその実態を把握できていないのが現状です。

約8割の自治体で取り組みを何もしていない

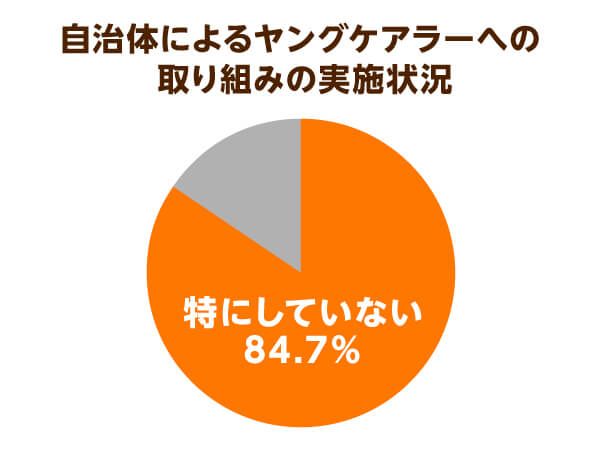

ヤングケアラーが増加する一方で、日本での支援は不十分な状況です。

三菱UFJリサーチ&コンサルティングが行った『ヤングケアラーへの早期対応に関する研究報告書』によると、約8割の自治体がヤングケアラーに対する取り組みに対して「特にしていない」と回答。加えて、その実態が把握できていないことも判明しました。

「家庭内のことなので表に出にくい」という理由が74%と最も多く、次いで「ヤングケアラー本人や家族がヤングケアラーであることを認識していない」が72.6%となっていました。

調査結果より、ヤングケアラーへの支援が不十分なこと、家庭内の問題で把握しづらいこと、本人も自覚していないことがわかります。実態を正確に把握して支援を行うためには、これらの課題とも向き合っていく必要があるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 8件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定