訪問看護の運営基準が見直しへ

リハ職が多い訪問看護の廃止を検討

11月16日、厚生労働省は社会保障審議会・介護給付費分科会の場で、2021年4月の介護報酬改定に向けて「訪問看護」を対象とする運営基準の見直しを提案。

理学療法士などのリハビリテーション専門職の訪問割合が多くなっている現状に対し、「サービス提供を行う職員の6割以上が看護職であること」を介護給付を受ける条件とする考えを示しました。

現在、訪問看護ステーションの中には、職員の大半をリハビリ専門職が占め、事実上「訪問リハビリステーション」化している事業所も少なくありません。

厚生労働省は、「訪問看護が本来果たすべき機能とは、在宅介護を受けている高齢者に療養上のケアや診療の補助を行うことである」と指摘。

リハビリは重要なサービスではあるものの、医師の指示に従って適切に行われる必要があるため、医療機関もしくは介護老人保健施設による「訪問リハビリ」として行われるべきとの見解を示しました。

この同省の提案に対して、出席した委員からは「訪問看護ステーションにリハビリサービスへのニーズがあることも考慮すべき」「リハビリサービスから利用者が遠のく要因になりかねない」などの指摘も出ています。

同省は年内に方針を固めるとの意向を示していますが、どのような形で見直しが進むのか、今後も注目を集めそうです。

訪問看護は在宅で受けられる医療サービス

「訪問看護」とは、訪問看護師などが利用者宅を訪問し、療養生活を送っている方の看護を行う公的保険サービスです。

利用者には、年齢、疾患、状態によって、医療保険または介護保険のどちらかが適用されます。しかし「介護保険は医療保険の給付に優先する」というルールがあるので、要介護認定を受けた高齢者だと、一部例外をのぞき原則介護保険サービスとしての利用になります。

利用者本人と家族が希望する形で在宅療養生活が送れるように、訪問看護では、専門的な知識・技術を用いて予防から看取りまで幅広い支援を行います。

訪問看護を提供する事業所「訪問看護ステーション」は、利用者もしくはその家族であれば、24時間いつでも電話相談が可能です。必要に応じて、看護職が緊急で訪問するサービスも整っています。

また、専門職の指導で行われるリハビリテーションも訪問看護の対象です。そのため、自宅にリハビリ専門員が訪問してリハビリテーションを行うという介護保険サービスは、「訪問看護」と「訪問リハビリ」の2種類があり、利用者はどちらかを選択する必要があります。

訪問看護によるリハビリの特徴は、事業所に看護師がいるという点です。

専門職によるリハビリに加えて、看護師による24時間対応や緊急時対応などにも受けることができます。

それに対して訪問リハビリは、運営者が医療機関や介護老人保健施設であるため、リハビリを受けるに当たって医師との連携を取りやすいことが利点です。

訪問リハビリ化する訪問看護の現状

訪問看護のニーズは増えている

訪問看護を行う事業所は、年々増えつつあります。厚生労働省の資料によると、全国にある訪問看護ステーション(介護保険で訪問看護を行うもの)の数は、2002年当時は4,930であったのに対し、2016年時点では8,484まで増加。

2012年から2016年までの5年間では、約1.4倍まで増えています。

また、訪問看護ステーションは医療保険と介護保険のどちらでも利用できます。2015年6月時点の利用者数を比較すると、介護保険で利用している人の割合は全体の69.3%です。つまり約7割の人が、介護保険で訪問看護を利用しています。

高齢化が進む中で、訪問看護を利用する人も増加しています。

厚生労働省の『介護給付費実態調査』によると、2002年当時の要介護認定者による利用者数は約22万人でしたが、2016年には2倍近い42万人まで増えています。

日本の高齢化率が上昇し続けることを考慮すると、訪問看護へのニーズは今後さらに拡大し続けるでしょう。

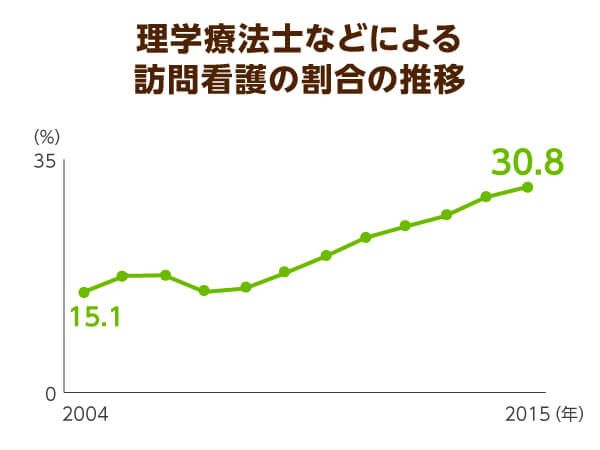

理学療法士などによる訪問看護の割合が増えている

事業所数・利用者数ともに増加し続けている訪問看護ですが、訪問看護ステーションで働く看護職員の割合は減少傾向です。一方で、リハビリ専門職の割合は増え続けています。

厚生労働省の『介護サービス施設・事業所調査』によると、訪問看護ステーションで働く職員のうちで看護職員が占める割合は、2001年当時は91%でしたが、2015年には73%まで低下。約14年のうちに20ポイント近くも下がりました。

その一方で増え続けているのが、理学療法士や作業療法士などのリハビリ専門職です。2000年代初めの頃は、訪問看護ステーションの全職員に占めるリハビリ専門職の割合は1割前後でした。

ところが、2015年時点では訪問看護ステーションに勤務する理学療法士の数は約6,600人、作業療法士は約3,000人と、合計で1万人近くまで増えています。職員全体の2割以上を占めています。

さらに『第142回社会保障審議会介護給付費分科会資料』では、理学療法士などによる訪問看護の割合が約3割に達していることも報告されています。

リハビリ専門職の割合が増えた理由としては、「それだけニーズがある」ということが挙げられます。

訪問看護ステーションというひとつの事業所で、看護職からの医療ケアと理学療法士らによるリハビリサービスの両方を受けられるという便利さが、利用者から求めているわけです。

人員基準の変更には反対の声も多い

反対の意を示す団体による署名活動も実施された

冒頭で紹介した、厚生労働省の訪問看護を対象とした「看護職員を6割以上配置しないと、介護報酬の対象外(指定を受けられない)」という方針に対しては、「ニーズを考慮すべき」といった利用者目線からの批判に加えて、リハビリ専門職の擁護という点からも見直しの声が挙がっています。

日本理学療法士協会や日本言語聴覚士協会、日本作業療法士協会は、「今回の制度改正によって理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のおよそ5,000名が職を失う」と指摘。

さらに、介護保険だけでも約8万人の利用者がサービスを受けられなくなることも併せて触れ、「国民のニーズに対応できる柔軟な制度改正を求める」と強く主張しています。

そして3協会共同での署名活動が、11月30日を第1次締め切りとして実施されました。

もともと看護職員の割合が高い事業所であれば問題ありませんが、リハビリサービスに力を入れている事業所の場合、今回の制度改正が原因となり、リハビリ専門職に退職を求めるような事態が起こる可能性があります。

運営基準の見直しについては慎重な議論を

厚生労働省が公表している資料の中でも、訪問看護がリハビリを担うことの有用性を示すデータがあります。

例えば、2017年7月5日の介護給付費分科会で提出された参考資料では、訪問リハビリステーションと訪問看護ステーションに「対応できない利用者の状態像の有無」を事業所別に尋ねた結果が示されていました。

それによると、「なし」と回答した事業所の割合は、訪問看護ステーションが74.5%に上ったのに対して、訪問リハビリステーションは57.3%にとどまっています。

つまり訪問看護でリハビリを提供することは利用者のより多様な状態に対応でき、それだけ幅広いニーズを満たせるわけです。

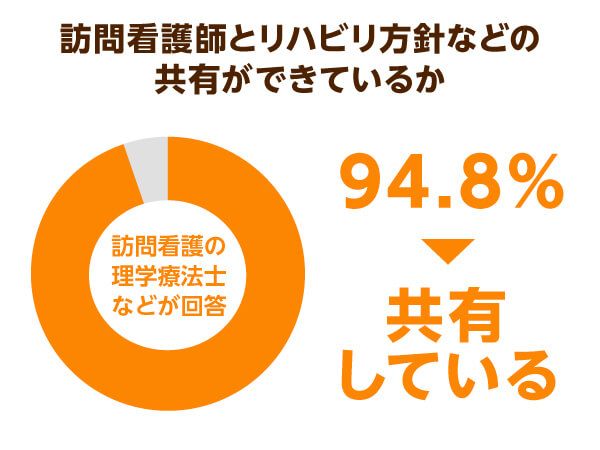

さらに同調査によると、訪問看護ステーションでは調査対象(n=985)の9割以上で、訪問看護師とリハビリ専門職がリハビリの方針などを共有していました。訪問看護では、看護師とリハビリ専門職とが連携しやすい利点もあるわけです。

こうしたメリットの存在をふまえると、訪問看護の運営基準の見直しについては、さらに慎重に検討を重ねる必要があると考えられます。厚生労働省は、多様な意見を参考にしつつ、適切な落としどころを見つけるべきと考えられるでしょう。

具体的にどのような制度改正を行うのかを巡っては、年末まで議論が続きそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 8件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定