おかずクラブ・オカリナさんと介護職の賃金問題を学んでいく「カイゴのおカネクラブ」。第2回のテーマは介護加算制度。お金をもらってかえって経営が苦しくなるって…ナゼ?

介護事業経営コンサルタントで、小濱介護経営事務所代表の小濱道博氏を講師に迎え、お話を聞いていきます。

これまでの介護職員処遇改善加算の問題点は?

処遇改善の取り組みで、かえって収益が圧迫されている事業所が増えているって第1回で聞いたけど…何でそうなるんですか?

介護加算は職種が限定されていて、全員に還元しようとすると持ち出しになってしまうんです

小濱先生

小濱先生介護職が中心で平等性に問題があった

現行加算(介護職員処遇改善加算)は対象が介護職員で、それ以外のケアマネージャー、看護師、清掃職員、事務員などは対象外でした。また、居宅介護支援事業所、訪問看護、福祉用具関係事業所など直接介護サービスに関わらない事業所は外されています。

| 加算対象 | 加算対象外 | |

|---|---|---|

| 職員 | 介護職員 | ケアマネージャー看護師清掃職員事務員 |

| 事業所 | 介護老人福祉施設介護老人保健施設グループホーム等 | 居宅介護支援事業所訪問看護福祉用具関係事業所等 |

介護職員の給料が上がれば、ケアマネージャー、看護師の立場からすると不満が出てきます。平等にしようと、介護職員以外の職種の賃金を上げようとすると、今度は事業者が持ち出しをすることになるので、まさに悪循環と言えます。

稼働率が下がると加算も減ってしまう

他にどんな問題がありますか?

加算額は施設の稼働率によって変動し不安定です。コロナ禍などの影響を受け稼働率が下がってしまうと、その分加算額も目減りします

小濱先生

小濱先生介護加算の金額は施設の稼働率に大きく左右されます。加算額は、毎月の施設の請求金額にサービス種別ごとの掛率を掛けて計算されます。

当然稼働率が上がらないと請求金額が低くなり、加算額が減ってしまいます。折からのコロナ禍で施設の稼働率は大きく下がり、どの事業者も打撃を受けています。

配置基準より多く人員が配置されていることも問題

また、小濱氏は「ほとんどの施設・事業所で基準人数よりも多く配置しているという問題もあります」と指摘します。

通常の施設にしても事業所にしても、国が定めている人員配置基準よりも多く配置している所がほとんどです。多く職員を配置しているということは、その分支払う額が増えるということです。

施設には稼働率ベースで支払われますが、働き手には明確な配分基準がありません。人員が多ければ多いほど1人当たりの配分額が減る、あるいは、施設・事業所の持ち出しが増えてしまいます。

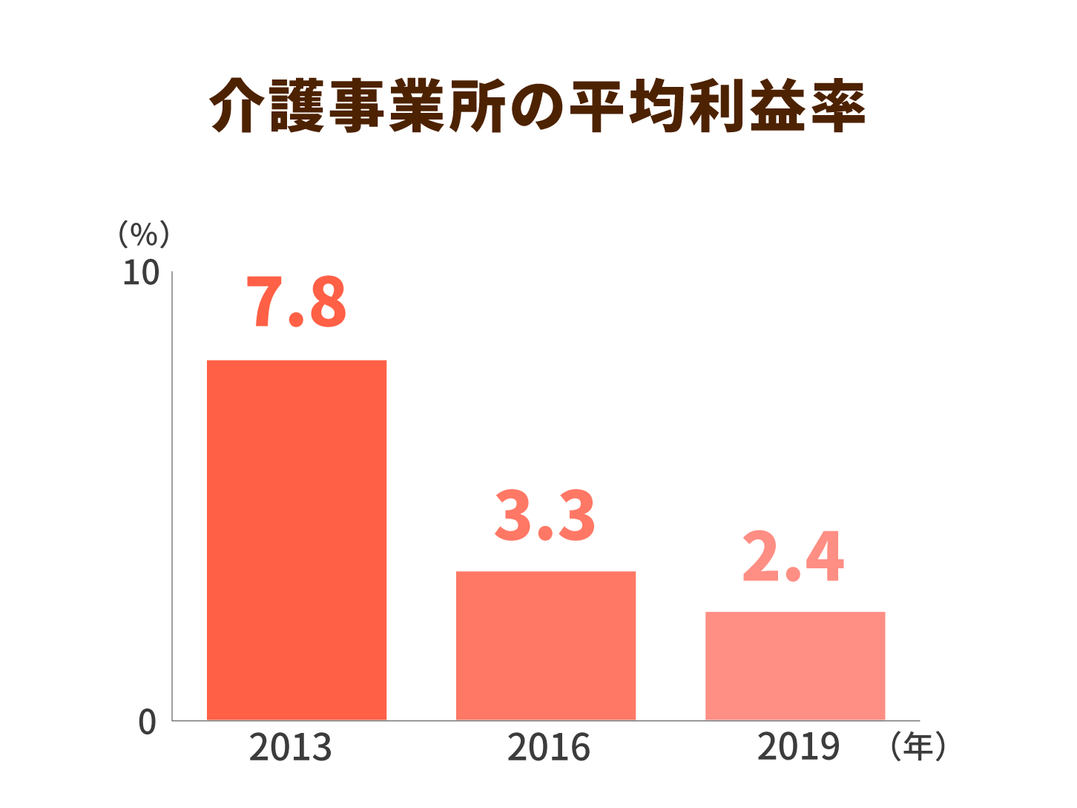

介護業界の利益率は年々下がっている

経営が苦しくなる理由、わかってきました。これだと介護業界なかなか儲からないですよね…

元々、他職種に比べて介護業界の利益率は高かったのですが、利益率は年々減少しています。かつては8%近くありましたが、直近の調査では2.4%まで落ち込んでいます

小濱先生

小濱先生厚生労働省の調査によると、2019年度の介護事業所の利益率は平均2.4%。単純計算で100万円の売り上げで2万4千円残る計算です。

かつて8%近くあった利益率は介護報酬改定のたびに下がり、2016年度の数値で3.3%、そして2.4%まで落ち込みました。要因としてあげられるのは、人手不足と人件費の高騰です。

そもそも介護加算はどんな種類があるんだっけ?

加算って色々種類があるんですよね?ややこしくてチンプンカンプンです

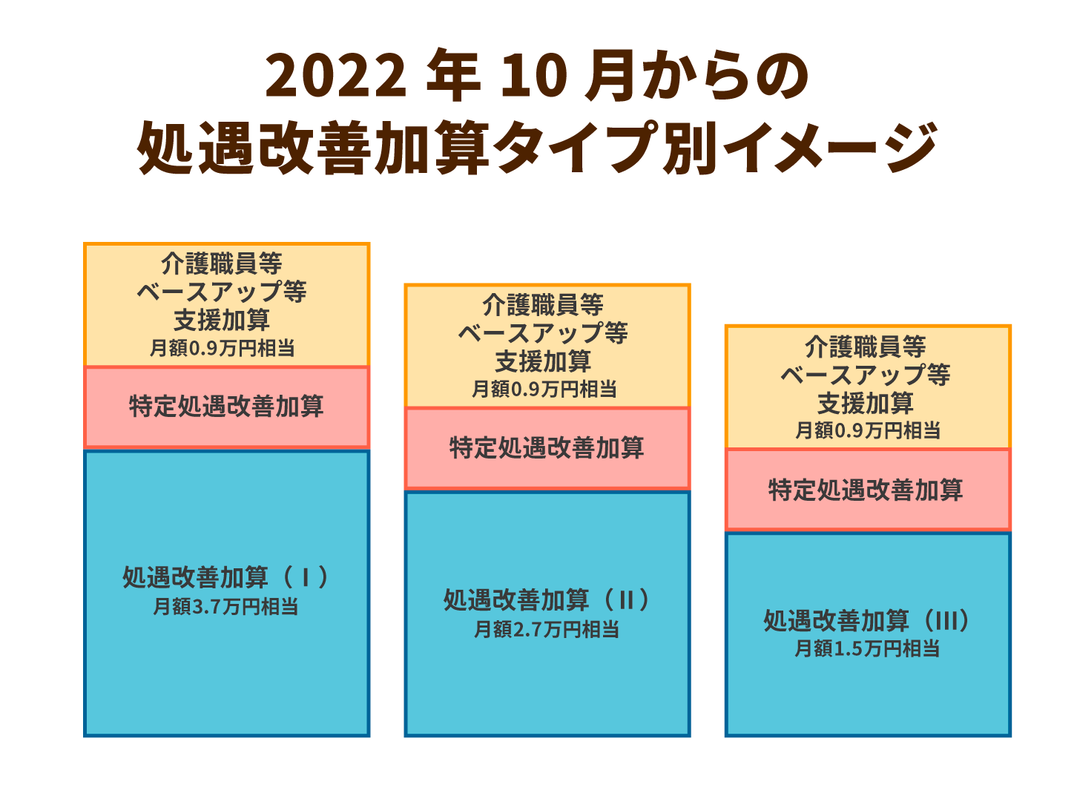

処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算、大きく分けて3つと捉えておきましょう

小濱先生

小濱先生

①2012年にスタートした介護職員処遇改善加算

「介護職員処遇改善加算」は介護事業所で働く介護職員を対象とした、賃金改善や環境改善を行うための加算で2012年にスタートしました。

介護職の低賃金が高い離職率につながっているということが問題視され、介護職の処遇改善を促す介護従事者等人材確保処遇改善法が与野党合意で成立したのが2008年。成立後、度重なる改正が行われ、最も新しい改正は平成29年度の改正であり、現在の形になっています。

現在「Ⅰ」から「Ⅴ」まで区分が5つありますが、「Ⅳ」と「Ⅴ」は廃止が決まっており、「Ⅰ」から「Ⅲ」の3種類を理解しておきましょう。加算Ⅰが1人当たり月額3万7千円、加算Ⅱが月額2万7千円、加算Ⅲが月額1万5千円、と区別ごとに加算額が違います。加算額を増やすには「キャリアパス要件」「職場環境等要件」の2つの要件を満たしていく必要があります。

加算額を増やすための2つの要件

キャリアパス要件

・職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること・資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること

・経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること

職場環境等要件

・賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善など)の取組を実施すること

キャリアパス要件にある「昇給する仕組み」って…具体的にはどういうイメージなんでしょうか?

経験や資格などに応じて昇給する制度など、一般の人事考課に似ています

小濱先生

小濱先生この処遇改善加算はスタートしてから時間も経ち、加算をとっている事業所は昨年の数字で93%に達しています。

②2019年に設けられた介護職員等特定処遇改善加算

「介護職員等特定処遇改善加算」は、経験や技能のある介護職員を対象にさらなる処遇改善を目的として2019年に設けられた加算制度。

対象者は勤続年数10年以上の介護福祉士で、月額平均8万円相当の処遇改善を算定根拠に公費1,000億円が投じられています。看護師や作業療法士、介護支援専門員、管理栄養士など一部介護職以外も対象となる点が、それまでの加算と違う点。

やった、看護師も入ってる!

ただ手続きの複雑さが、多くの経営者の頭を悩ませています

小濱先生

小濱先生施設側が介護職員等特定処遇改善加算を申請するためには、全ての職員を①勤続10年以上で介護福祉士資格を持っている介護職②それ以外の介護職③介護職以外の職種、3つのグループに分けて、グループごとの賃金を調整する必要があります。

その複雑な手続きが経営者の頭を悩ませています。

事実、介護職員等特定処遇改善加算の取得状況は、介護職員処遇改善加算に比べて悪くなっています。令和2年度のデータで、前者は全体の93.5%の施設・事業所が取得しているのに対し、後者の数字は63.3%と、約30%の開きがあります。

③介護職員等ベースアップ等支援加算

岸田政権になってから打ち出された介護職の「月額9,000円」という賃上げ。2022年2月から「介護職員処遇改善支援補助金」という名目でスタートし、10月以降は「介護職員等ベースアップ等支援加算」という加算に移行します。

べいすあっぷとうしえんかさん…全然名前が頭に入ってこない!補助金の時から何が変わるんですか?

補助金との違いは利用者の負担があるかないかです

小濱先生

小濱先生9月までの補助金の財源は国費で利用者の負担はありませんでした。ただし、加算となると財源は介護報酬。その1割は利用者の負担です。

つまり10月からはベースアップ等支援加算の分、利用者側の負担が増えるということになります。この負担については利用者への告知義務があり、料金表へも記載があります。とは言えそのことを認識している利用者・職員は多くないでしょう。

どんな制度が求められる?

加算制度って複雑だし、結局誰も得していない感じがする。どういう形が理想なんでしょうか?

介護職員が直接申請して直接お金をもらえる仕組みが理想でしょう

小濱先生

小濱先生申請者が直接お金をもらえる仕組みを

介護加算の制度的問題点の1つは、職員の頭数で支払いができない点にあります。ただ介護職以外に目を向ければ、今回の補助金で医療の看護職と保育職には頭数での支払いが実現しています。

施設事業所から国に、介護職員の頭数を報告してもらいその人数分振り込んでもらうのが理想的と言えそうです。

また、究極的には、職員一人一人が国などに直接申請をしてお金を振り込んでもらう給付金のような形がベストです。ただし小濱氏は「やろうと思えばやれるが、現実的には難しい」と語ります。行政側の負担が大きく、介護事業者に申請の代行してもらうのが、今の制度。その手続きをボランティアでやらせているのが、今の加算の仕組みです。

第3回は「福祉は儲けてはいけない」という価値観について迫ります。