2016年1月、広島県のグループホームで介護職員(29)が逮捕されました。施設内で認知症の男性にプロレス技「4の字固め」をかけた暴行容疑です。この施設では、12日にも元職員(37)が同じ男性にプロレス技をかけた容疑で逮捕されています。

2015年は愛知県のグループホームで介護職員3名が認知症の女性を暴行する様子をスマホ画像で撮影し、暴行で逮捕されています。

この事件では、笑いながら3人が、女性の口や鼻の穴に指を入れている動画がワイドショーなどでも盛んに取り上げられていましたので、覚えている方も多いのではと思います。

逮捕された介護職員のスマホには、男性入居者の裸の画像もあったということです。

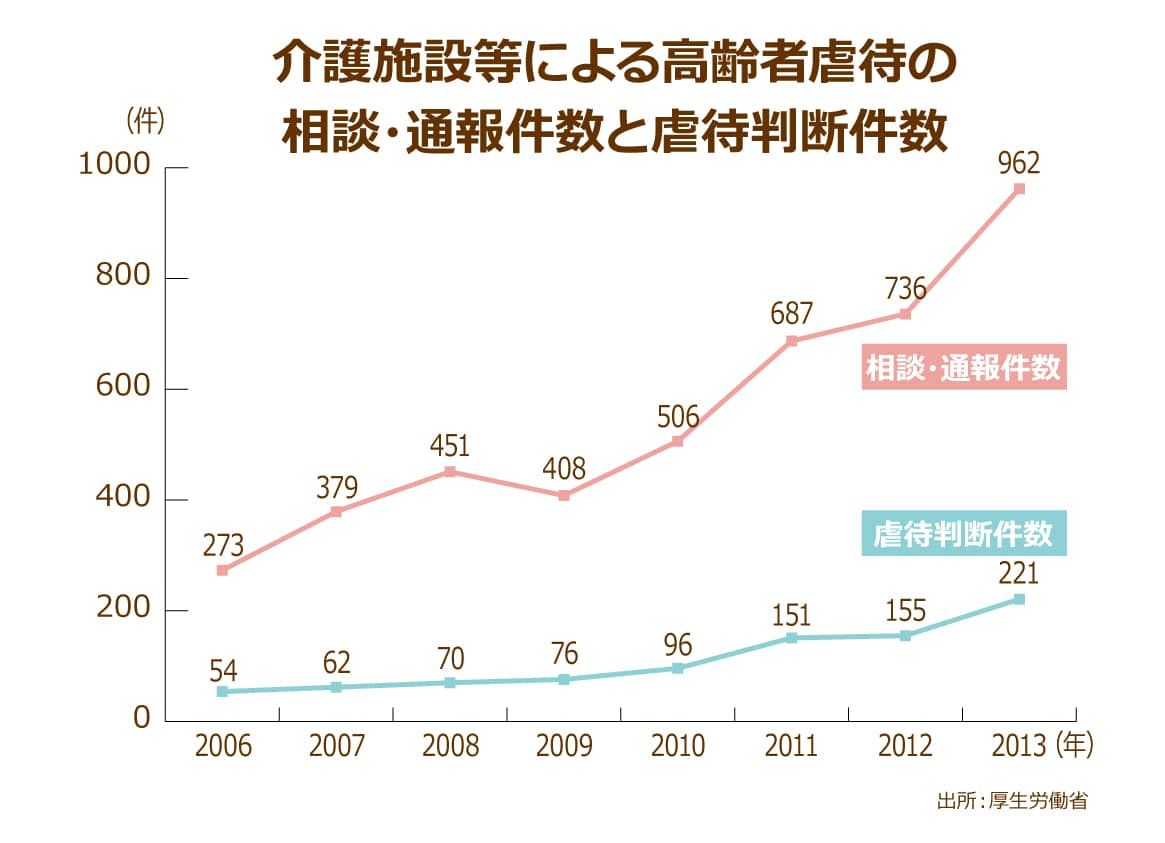

2013年に確認された特別養護老人ホームでの虐待数が、前年より大きく増加しています。

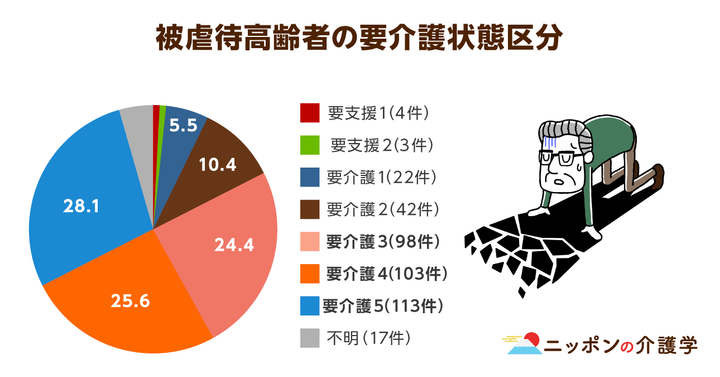

そのうち、約85%に日常の生活障害や重い認知症がみられました。愛知県のグループホームで暴行を受けた女性も重度の認知症で10分前の出来事を覚えていることもできない状態だったといいます。

| 自立(0件) | |

| 要支援1(4件) | |

| 要支援2(3件) | |

| 要介護1(22件) | |

| 要介護2(42件) | |

| 要介護3(98件) | |

| 要介護4(103件) | |

| 要介護5(113件) | |

| 不明(17件) |

表からもわかるように、要支援で虐待を受けた人は7名、全体の1.7%。「要介護 5」が 28.1%と最も多く、「要介護 4」が 25.6%、「要介護 3」が 24.4%と続きます。

介護施設で虐待を受けたと報告された402人のうち8割近い314人が介護度3以上の高齢者という結果に。意思疎通が困難な状態の認知症高齢者が虐待のターゲットになっている現状が見えてきます。

また、暴行を受けているのは女性が圧倒的に多いのも特徴です。

| 男性(112人) | |

| 女性(290人) |

虐待を受けても訴えることにできない高齢女性へ被害が集中していることに、憤りさえ覚えます。

認知症高齢者に対する虐待が多い理由とは

「すぐ忘れると思った」

北海道で認知症の入居者を平手打ちした介護職員は、虐待を行った理由として、「いうことを聞いてくれず、攻撃的になってしまった」と答えたそうです。

このケースでは虐待は半年続いています。

入居者はだれに何をされたか覚えていないため、発覚に時間がかかったといいます。

知識を持たない人が介護にあたっている?

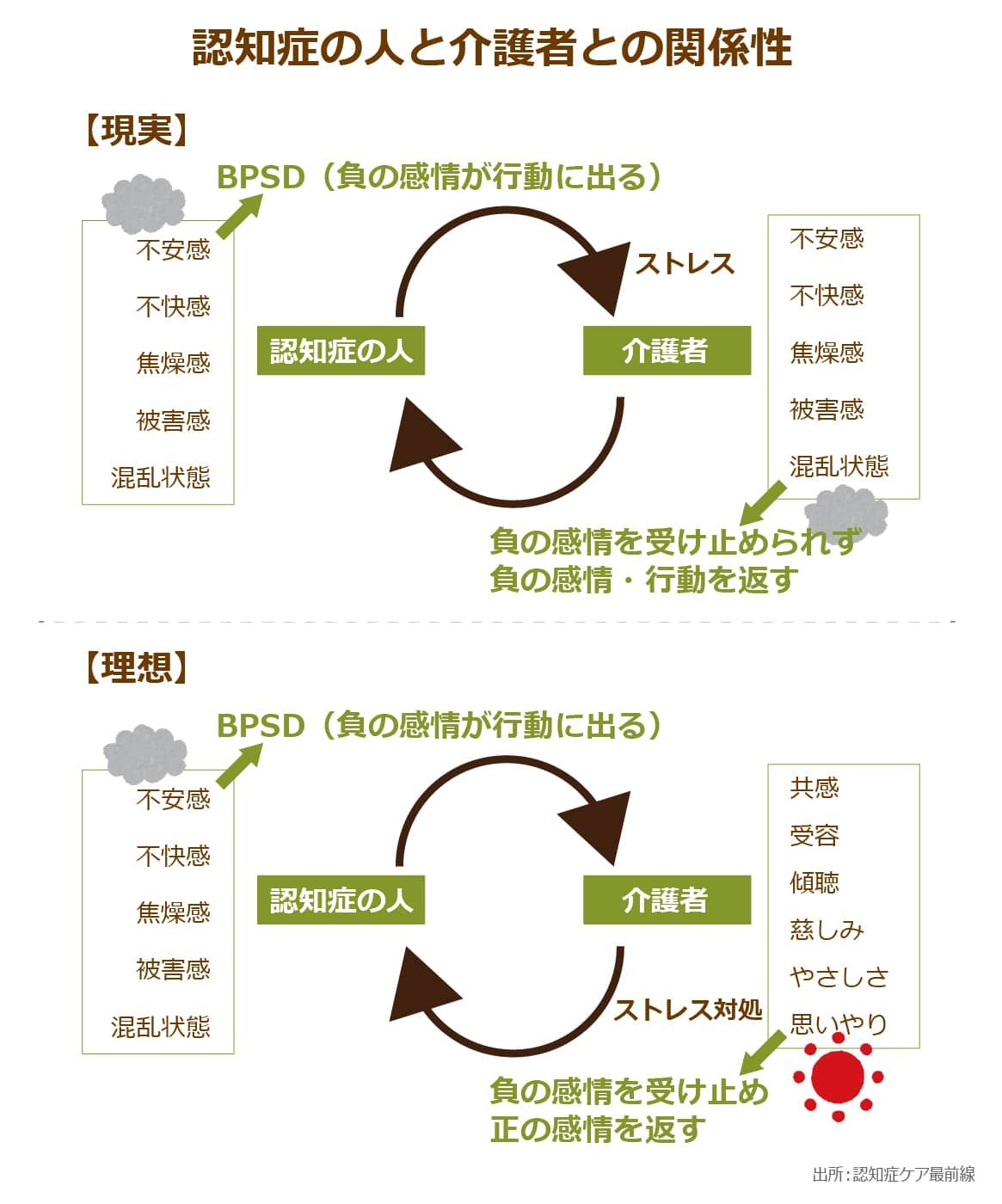

北海道のケースでは、「いうことを聞かない」入居者にストレスを感じたことが虐待のきっかけになっています。

| 内容 | 件数 | 割合(%) |

|---|---|---|

| 教育・知識・介護技術等に関する問題 | 128 | 66.3 |

| 職員のストレスや感情コントロールの問題 | 51 | 26.4 |

| 虐待を助長する組織風土や職員間の関係性の悪さ | 25 | 13.0 |

| 人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ | 23 | 11.9 |

| 倫理感や理念の欠如 | 20 | 10.4 |

| 虐待を行った職員の性格や資質の問題 | 20 | 10.4 |

実際に「なぜ、虐待をしてしまうか」という発生理由のアンケートがあります。この結果をみると、認知症に対する正しい知識がないまま介護職に従事し、感情をコントロールできなくなっている介護者の姿が見えています。

介護スタッフが不足している現状では、新人であっても即戦力としての能力を求められます。

学校で介護を学んでいても、実践となると戸惑うこともあるでしょう。

しかし、慢性的な人手不足となっている介護業界では、経験を積む前に多くの仕事を一人でこなさなければなりません。

また一方では、認知症の知識のない介護職員が増えているのではなく、知識を生かす余裕がないといった側面もあるように感じられます。

ストレスを軽減する工夫がなされているか?家族を虐待から守るために…良い介護施設の選び方

自分の両親や家族を介護施設に入居させるとき、虐待のない施設をどう見分けたらよいのでしょうか。

認知症の高齢者を介護するスタッフがストレスを感じるのは当たり前のことです。介護施設を運営する経営者がスタッフのメンタルケアにどのぐらい力を入れているのかを聞いてみることをお勧めします。

人と人とが接する介護の現場では、「感情」が大きく揺れる場面が頻繁にあります。 そのとき、どのようにメンタルをコントロールするかが、ストレスを溜めないためには大切になります。

メンタルチェックを定期的に行い、ストレスを発散できる仕組みを考えている介護施設であれば、深刻な虐待が起こることはないでしょう。

ある介護施設では、認知症の入居者にイライラや嫌悪感を感じ辞めたいと漏らしていたスタッフが、ストレスチェックにより、人間関係で悩んでいることが分かりました。職場人間関係が良好になるよう話し合いをした結果、入居者への対応も余裕が出たそうです。

ストレスチェック制度が義務化

2015年12月から従業員50人以上の企業には、労働者のストレスチェックと面接指導の実施が義務化されます。小規模のグループホームや介護施設は対象外になりますが、自主的に取り組んでいる施設もあります。

厚生労働省のホームページには、「5分でできる職場のストレスセルフチェック」がというサイトがあります。診断だけでなくストレスケアのアドバイスも掲載されているので、興味のある人はチェックしてみてください。

施設内虐待を防ぐためには?ちょっとした意識づけから始めよう!ストレスの軽減や環境の整備

認知症介護だけでなく、人と接する仕事はストレスと隣り合わせ。

だからこそストレスをため込まない工夫を自分でしていくことが大切です。

しかし、個人でできることは限られています。

介護施設を運営する事業者と協力して、虐待の起こらない施設運営方法を考えることも大切でしょう。

- 意識を変える

- 認知症の人はすぐに忘れるから何をしても大丈夫、扱いが大変、と思わない。人格を否定することは虐待したときの自責感を失わせます。

- 上下を作らない

- 介護してあげる、やってあげる、と思わない。強い上下意識は暴言や暴力につながります。

- みんなで話し合う

- 問題行動の多い認知症の入居者の対応を一人にさせない。多くの人が話しあい解決方法を探すことが大切。一人のスタッフにストレスを背負わせない工夫も大切です。

- ミスを共有する

- 失敗を隠そうとした行動が虐待につながることもあります。ヒヤリ・ハットと言われる、「ヒヤリとしたこと、ハッとしたこと」を共有することも大切です。

介護する相手を「大切な人」と思うことで、虐待のきっかけをなくすことができます。また、ついカッとなって暴力的になりそうなときにも、その気持ちを話す相手がいれば、虐待のエスカレートを止めることができるでしょう。

施設内虐待を減らすためには、まず介護の現場で働いている人のストレスを軽減できる仕組みを作ることが大切なのです。

介護施設を取り巻く問題点

介護職員が抱えている悩みや不安・不満について

| 介護職員が抱えている悩みや不安・不満について | % |

|---|---|

| 雇用が不安定である | 7.6 |

| 正規職員になれない | 5.1 |

| 人手が足りない | 45.0 |

| 仕事内容のわりに賃金が低い | 43.6 |

| 労働時間が不規則である | 13.4 |

| 労働時間が長い | 10.8 |

| 不払い残業がある・多い | 9.2 |

| 休暇が取りにくい | 26.8 |

| 有給休暇が取りにくい | 34.5 |

| 夜間や深夜時間帯に何科起きるのではないかと不安がある | 21.0 |

| 職務として行う医学的な行為に不安がある | 8.9 |

| 身体的負担が大きい(腰痛や体力に不安がある) | 31.3 |

| 精神的にきつい | 28.5 |

| 健康面(感染症・怪我)の不安がある | 14.3 |

| 業務に対する社会的評価が低い | 28.2 |

| 福祉機器の不足、機器操作の不慣れ 施設の構造に不安がある |

11.8 |

| 仕事中の怪我などへの補償がない | 5.9 |

| その他 | 3.5 |

| 悩みや不安、不満な点は特にない | 9.2 |

介護職員が抱えている悩みは、人手不足や賃金がクローズアップされがちですが、休暇が取りにくくリフレッシュしにくいことを挙げている人も多くいます。

介護という大変な職場にあえて飛び込んできた若い介護職員を虐待者にしないためにも、ストレスの軽減や環境の整備を進めることに社会全体で取り組んでいく必要があるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 44件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定