高齢者になると、医療とは切っても切り離せなくなります。

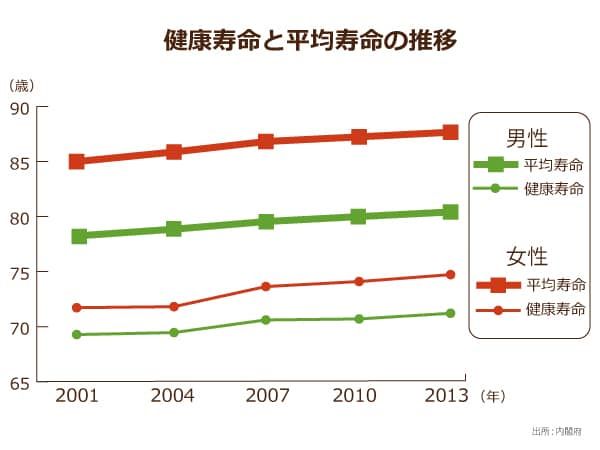

日常生活に制限のない健康寿命と呼ばれる期間は、2013年時点で、男性が71.19年、女性が74.21年となっており、2001年と比べて伸びています。

しかし、健康寿命の伸びは、平均寿命の伸びと比べて短く、必ずしも健康な状態で長生きしているわけではないことがデータから見て取れます。

一方で、高齢化にともない、日本の社会保障費が圧迫され、高齢者を病院や診療所で受け入れて看取る割合が下がってきました。

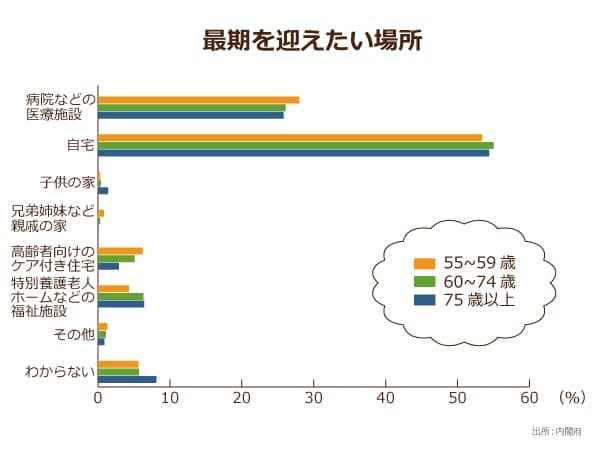

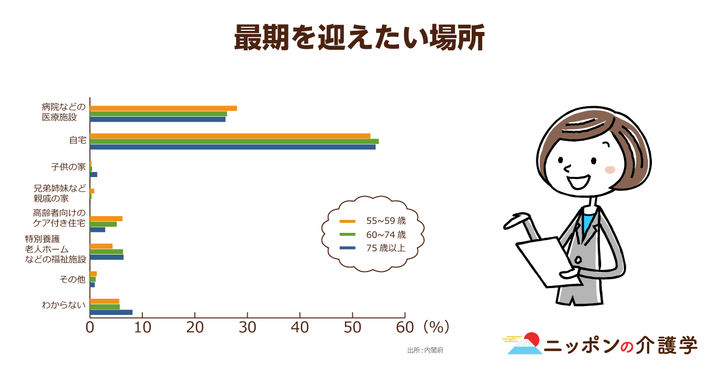

それと同時に、人々の意識も、「自宅で最期を迎えたい」と希望する人が55%に増えていると内閣府の2012年度調査で明らかになっています。

今回は、高齢化と在宅死の問題、そして、在宅死にはかかせない在宅医療の問題について見ていきましょう。

在宅死を希望する人は増加へ。在宅死率に地域差が生じる理由は医療体制にあった!?

人口5万人以上20万人未満の自治体で在宅死率が高いのは、兵庫県豊岡市の25.6%、東京都中央区の21.5%の順番です。これらの自治体は、在宅療養支援診療所が充実しており、在宅医療や訪問診療の体制が充実しています。

一方で、東京23区内では孤独死が増え、在宅死の約35%を占めているとされます。

高齢者の数がピークを迎える2025年には、団塊の世代が後期高齢者である75歳を迎えます。

病院ではなく地域で療養する高齢者が、今にプラスして30万人ほど増えることが見込まれています。

孤独死を減らして、どこまで地域による「看取り」が実現可能なのか、在宅医療でどこまで看取りを実現できるのか、検討していく必要があります。

在宅死の割合は12.8%!都市部では在宅向けの医療体制が手薄

先に見たように、自宅で最期を迎えたいという人の割合は半数を超えています。

本人の希望としてみてもそうですし、実際に受け入れる病院側の思いとしても、住み慣れた自宅で最期を迎えてほしいという気持ちはあるようです。

現に、医療費が増大し続けている超高齢化社会ニッポンの中では、高齢者がどこで死ぬか、というのは、金銭的な問題にも直結しています。

そこで、国や自治体では、在宅での穏やかな最期を推進していくようです。

厚生労働省が過去に発表したデータによると、在宅死した人の割合は全国平均で12.8%にとどまりました。100人に12人が、自宅で亡くなっているということになります。

| 在宅死した人(12.8%) | |

| その他(87.2%) |

市区町村別で見てみると、東京都上津島村、鹿児島県与論町などで在宅死率は50%を超えました。これらはいずれも離島で、医療機関の少ない過疎地です。

そして、人口20万人以上の都市部では、24時間対応で在宅医療として往診してくれる在宅療養支援診療所がない自治体が28%ありました。

在宅医療の体制が手薄なため、病院に運ばれる高齢者が多く、医療費を圧迫しているのが現状です。

厚生労働省では今後も、在宅での看取りについて詳しく分析していく方針で、膨れ上がる終末医療の費用を少しでも抑えようという厚生労働省の苦心が見て取れます。

住み慣れた自宅で穏やかな最期を迎えるためにも、在宅死の推進は望ましいものだといえるでしょう。

しかし、家族が自宅で看取ることができないために病院での入院による継続を希望するケースもあり、入院期間の長期化も懸念されています。

入院にかかる医療費は公費から負担されている部分もありますので、財源の確保も見逃せない問題です。

在宅死率トップと最下位の自治体の差は約3倍!在宅医療にかかわる医師の半数は「家族の介護力」を求めている!?

在宅死率22.9%、横須賀市の取り組みから学べること

昨年、厚生労働所が発表した「自宅で死を迎える人の割合」によると、人口20万人以上の都市で在宅死率が高いのが、神奈川県の横須賀市でした。

横須賀市は在宅死率が22.9%を記録しており、都市部でトップを誇っています。

一方、最下位となったのは8.0%。

横須賀市との差は約3倍となっています。

人口20万人以上の自治体の在宅死の割合

| 高い市区町村(%) | 低い市区町村(%) | |||

|---|---|---|---|---|

| 1 | 神奈川県横須賀市 | 22.9 | 鹿児島市 | 8.0 |

| 2 | 東京都葛飾区 | 21.7 | 長崎県佐世保市 | 8.5 |

| 3 | 千葉県市川市 | 21.5 | 北海道旭川市 | 8.5 |

| 4 | 東京都新宿区 | 21.4 | 富山市 | 8.5 |

| 5 | 東京都墨田区 | 20.0 | 北九州市 | 8.7 |

| 6 | 東京都江戸川区 | 19.9 | 松江市 | 8.8 |

| 7 | 東京都豊島区 | 19.2 | 大阪府枚方市 | 9.0 |

| 8 | 千葉県船橋市 | 18.7 | 群馬県伊勢崎市 | 9.1 |

| 9 | 東京都江東区 | 18.7 | 新潟市 | 9.2 |

| 10 | 福島市 | 18.5 | 秋田市 | 9.2 |

横須賀市では、在宅死を迎えることができるような5つの取り組みがなされています。順に見ていきましょう。

市民啓発のためのシンポジウム開催、啓発冊子の作成

自宅で最期を迎えようという啓発行為も、地道ですが意外と重要なものです。

横須賀市では啓発シンポジウムを開いて市民を集め、高齢者を家族に持つ人達に啓発講演を行うなどしています。

また、在宅死の啓発冊子を作って市民に配布するなどして、市民に在宅死という概念をより理解してもらおうと努力しています。

医療と介護の連携のための会議、研修などの実施

医療と介護は、高齢者においては切っても切り離せないものですが、医療と介護を提供する側の立場に立ってみると、連携が取れているとはいい難い現状です。関係職種の連携、多職種間連携のための会議や研修を実施する制度を整えています。

スキルアップや理解促進のためのセミナーを実施

医療や介護に関わる人が、うまく自宅での看取りができるようにスキルアップセミナーを実施したり、理解をより深めるためのセミナーなどを実施したりしています。

より多くの人が自宅で看取りを迎えるためには、見取りをする側のスキルアップも必要という考え方によるものです。

在宅医療推進のための拠点づくり

在宅医療を促進するために、24時間体制で往診してくれる診療所の開設など、拠点づくりに力を入れているのが横須賀市です。

これらによって、緊急時に救急車を呼んで病院で延命治療を行い、無理やり長生きさせるよりも、自宅で安らかな死を迎えることができる体制をつくっていきます。

病院から退院する際のルールづくり

自宅で受け入れる体制が整っていないからといって、長期の入院はあまり望ましくありません。横須賀市では、病院から退院する際のルールづくりを作成し、退院の調整をしていきたいと考えています。

これら以外にも、横須賀市ではさまざまな取り組みが行われていますが、上記は代表的なものです。在宅療養、在宅看取りのための体制づくりは、多岐に渡っています。

高齢者が安心して在宅医療を受けるためには、かかりつけ医の往診体制の整備が急務

在宅医療については、いくつかの問題点・課題も指摘されています。

在宅医療において、QOLの向上などのエビデンスがないことがまず考えられます。

また、小規模な体制で運営されている在宅医療は、患者本人が在宅死の希望を持ってはいるものの、退院から在宅へスムーズに移行される事例があまり多くはないという問題を抱えています。

厚生労働省は、関係団体、行政、学会、国民のすべてが協働し、在宅医療を促進していきたい考えです。

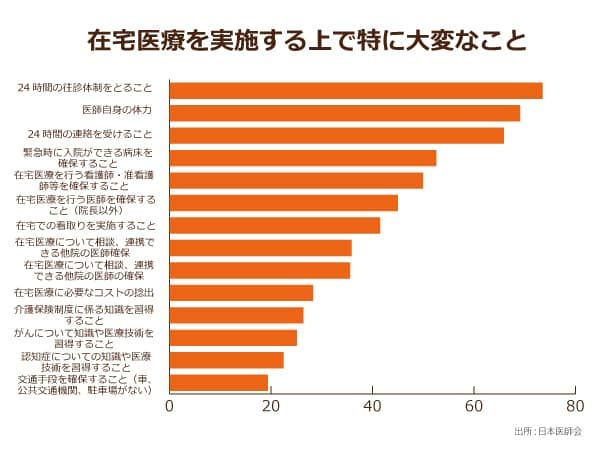

しかし、在宅医療を行っている医師に調査したところ、在宅医療を実施する上で大変なことの上位に、「24時間の往診体制をとること」「医師自身の体力」「24時間連絡を受けること」などが挙げられました。

いまのところ、在宅医療は24時間体制で医師が少人数で運営しており、とても大変な現場であることは事実です。出来る限り在宅医療に関わる医師を増やし、負担を軽減していくことも重要です。

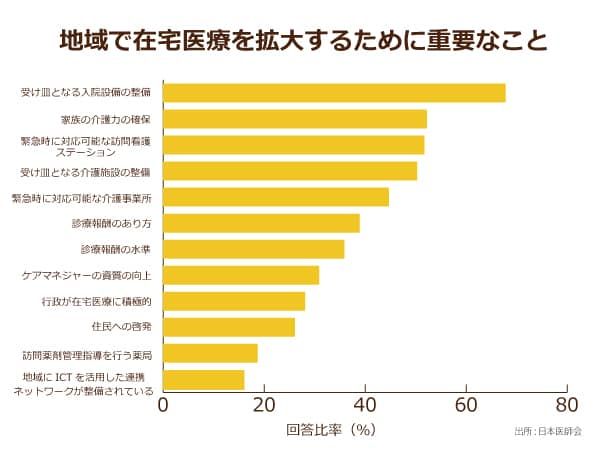

また、地域ぐるみで在宅医療を拡大していくためには、逆説的ですが受け皿となる入院施設も整備しなくては、安心して在宅医療を受けることができません。

また、家族の介護への理解や貢献も必要となりますし、緊急時に対応可能な訪問看護ステーションの設置も急がれるでしょう。

在宅医療はかかりつけ医の協力により成り立っているのが現状です。

より社会全体で地域ぐるみの在宅看取りが実現できるように、国民の側でも在宅看取りに対して理解をし、協力をしていくことが大切ではないでしょうか。

超高齢化社会の日本で、今後も在宅医療は大きなテーマのひとつであり続けるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 14件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定