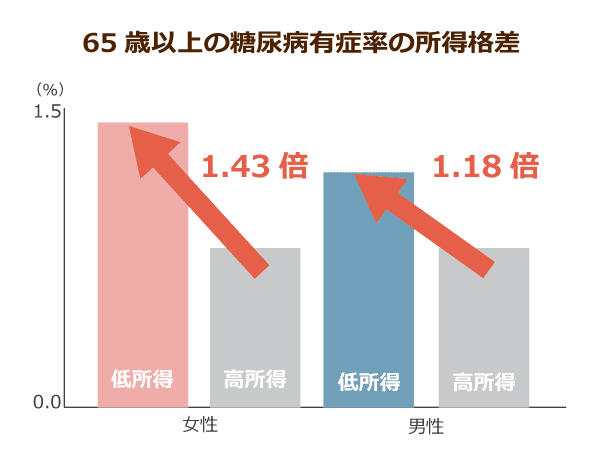

貧困と糖尿病には密接な関係があることが判明

貧困高齢者は糖尿病リスクが1.4倍もある

千葉大学などの研究グループが65歳以上の高齢者約1万人を対象に行った調査によると、所得が低いほどに、糖尿病になるリスクが高いことがわかりました。

この調査は、健康長寿社会を目指した予防対策の科学的な基盤づくりを掲げる研究プロジェクト「JAGES(日本老年学的評価研究)」の一環として行われたものです。

研究チームはこのプロジェクトが、要介護認定を受けていない高齢者を対象に実施したアンケートのデータのうち、健康診断の結果がある愛知県の9,893名の回答を解析。

その結果、男性の15.2%、女性の10.2%が糖尿病に該当することが判明しました。

すでに糖尿病の治療を受けている高齢者や、糖尿病の診断は受けていないものの、随時血糖が200以上の高齢者を「糖尿病あり」と判定しました。

また、所得については2010年に行った調査で集まった全国約10万人の所得データをもとに、所得が最も高いグループから最も低いグループまで4つに分類。

男性の場合は最も所得が高い群に対して、最も所得が低い群は糖尿病のリスクが1.16倍、女性の場合は同じ条件で1.43倍になることがわかったのです。

ただし、単純に所得が低いことが健康に直接影響するわけではありません。

健康に関する知識やリテラシーの差が、いわゆる「健康格差」につながっているとも考えられます。

高齢者の5人に1人が糖尿病患者

現在の日本において、糖尿病の患者、あるいはその疑いがある人はどれだけいるのでしょうか。

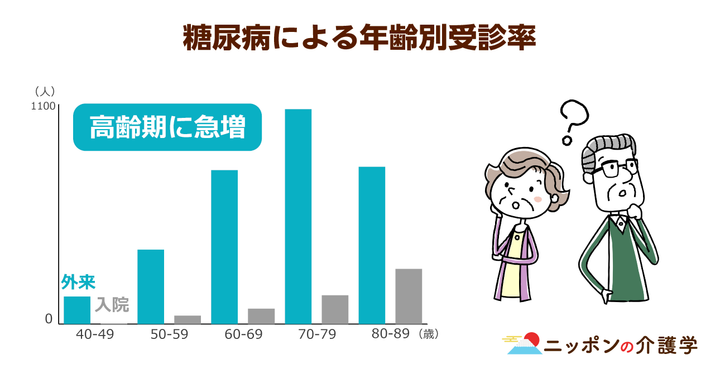

厚生労働省が3年ごとに実施している『患者調査』の2014年度版によれば、糖尿病の継続的な治療を受けている総患者数は、316万6,000人。これは、前回の調査である2011年度の患者調査の結果より、46万人以上増加しています。

さらに、同じく厚生労働省が発表した『国民健康・栄養調査』の2016年度版によると、全国から抽出した2万4,187世帯を対象とした調査で血液検査を実施。

その結果、糖尿病が疑われる人は12.1%となり、全国での推計は1,000万人と過去最多になったことが判明しました。

このうち、男性は50代では12.6%、60代で21.8%、70代以上で23.2%。女性は50代では6.1%、60代で12.0%、70代以上で16.8%が糖尿病の疑いありとされています。

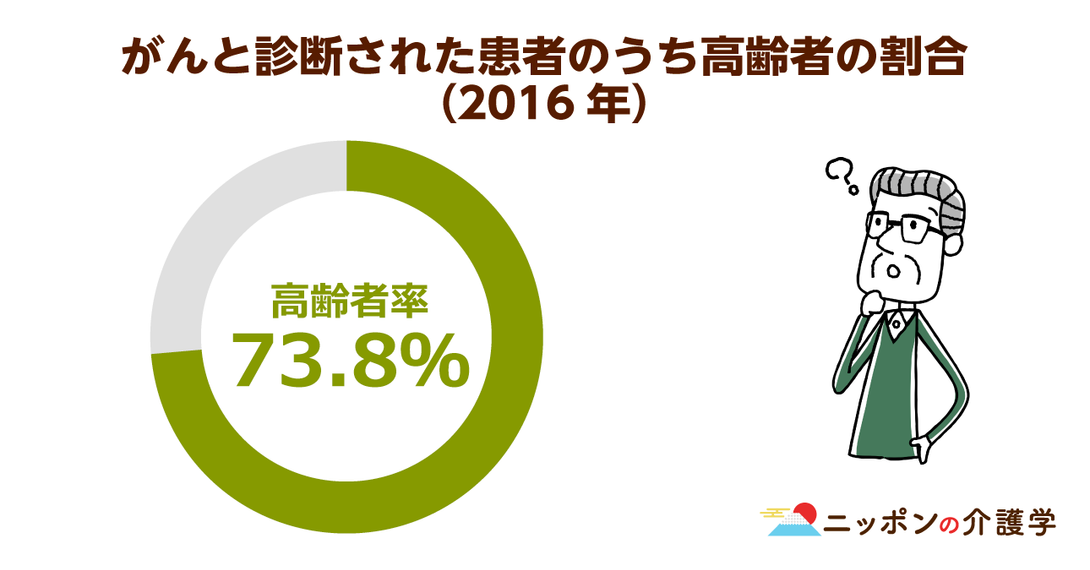

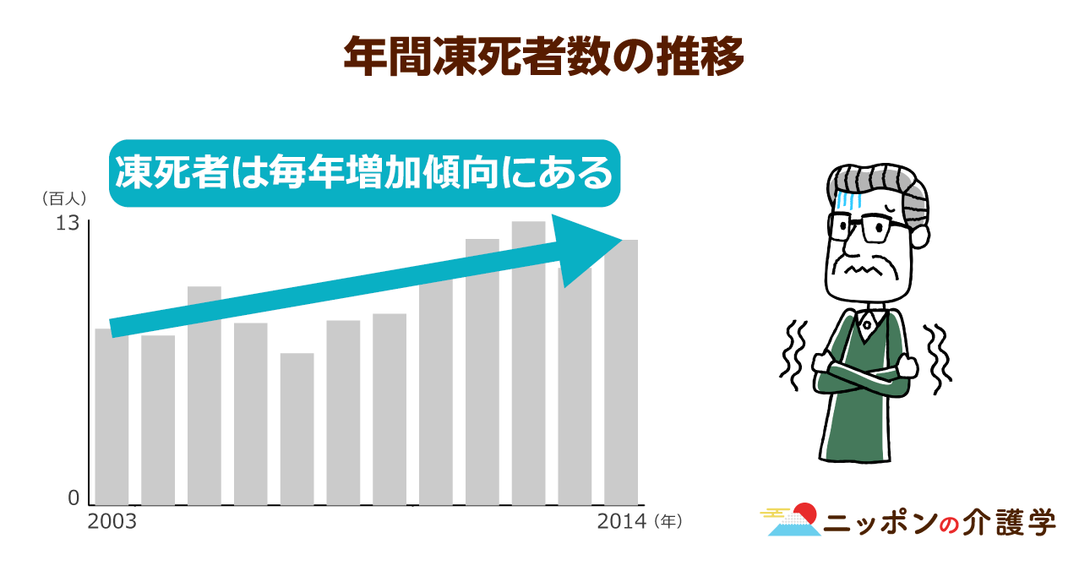

糖尿病の患者数は増加傾向にあるうえに、その疑いがある人も過去最高となっていますが、とくに多いのは高齢者です。

60代以上の男性では5人に1人以上、女性も70代以上では6人に1人が糖尿病の疑いがある状況です。

これは高齢社会を迎えた日本にとって大きな問題になっています。

低所得高齢者の死亡率は3倍!原因は「健康格差」に

糖尿病には心筋梗塞や脳卒中による死亡リスクがある

糖尿病は、病気本体もさることながら、それ以上に恐ろしいのが合併症による死亡リスクです。

これは、糖尿病によって全身の血管がもろくなるため、心筋梗塞や狭心症などの心疾患、脳卒中や脳梗塞などの脳血管疾患のリスクが大きく上がることに起因しています。

日本人の主な死因の第2位は心疾患は、第4位は脳血管疾患となっており、糖尿病による合併症の危険度が高いことがわかります。

厚生労働省が発表する『人口動態統計の概況』によれば、2015年度の死因別死亡総数のうち、糖尿病による死亡数は1万3,327人にのぼっています。

くわえて、米国疾病予防管理センターの研究チームの調査で、糖尿病患者の平均寿命は、通常より4.6年短くなっているというデータも明らかになっているのです。

また、死亡に至らないまでも、腎臓の機能が低下し、人工透析が必要となってしまう糖尿病腎症、目の網膜の血管がダメージを受け、失明の危険もある糖尿病網膜症などの合併症にも注意が必要。

ほかにも、足先など末端の血流が悪くなって感覚が麻痺してしまい、小さな傷などから潰瘍や壊疽が生じてしまう糖尿病神経障害なども、大きなリスクを伴うものです。

日本では、食べ過ぎ・運動不足・肥満といった生活習慣の問題が原因で発症する2型糖尿病が主となっており、糖尿病患者の9割以上を占めています。

糖尿病増加の原因は貧困による「健康格差」

2型糖尿病が高齢者で増加している背景には、高齢者の貧困化が進んでいることが影響しています。

厚生労働省が昨年発表したデータによれば、2017年度に生活保護を受給した世帯は、月あたりの平均で164万810世帯となり、過去最多を更新。そのうち、高齢者世帯は86万4,708世帯となっており、全体の52.7%を占めていることが発覚しています。

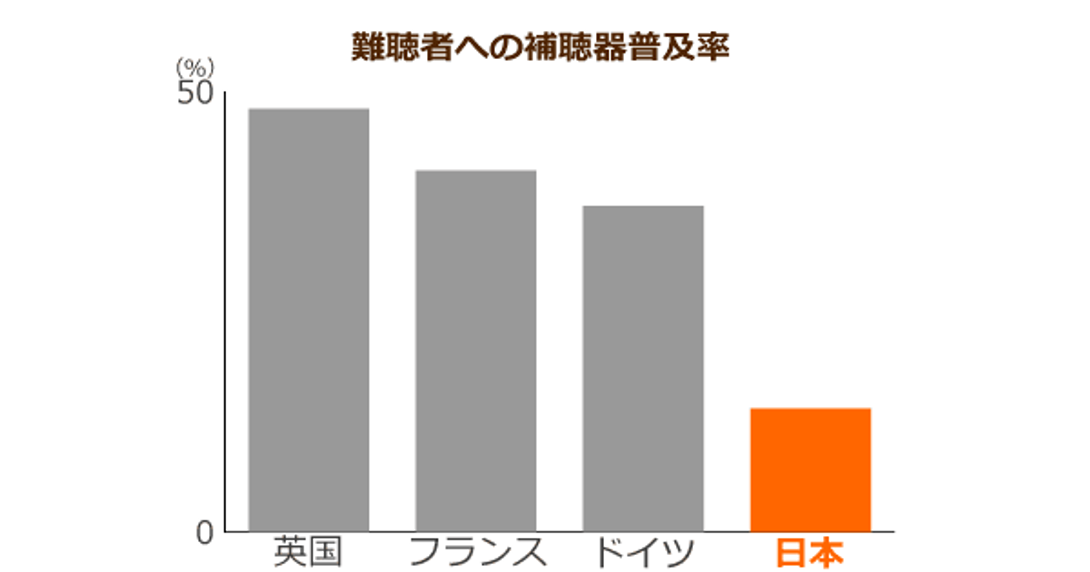

こうした貧困化は、所得の低さにより食生活が乱れがちになることや、健診を受ける機会が減ることで、病気の早期発見や治療がしにくくなることにもつながります。

つまり、収入による“健康格差”の問題が生じているのです。WHOは所得・地域・雇用形態、といった個人の社会背景によって健康状態に著しい格差が生まれることを「健康格差」と定義しています。

事実、冒頭で紹介したJAGESプロジェクトでは2008年、要介護認定を受けていない65歳以上2万8,162人を4年間追跡調査したところ、死亡した高収入高齢者は11.2%だったのに対して、低収入の高齢者は34.6%と3倍の死亡率となったという結果を発表しています。

糖尿病においても、全日本民主医療機関連合会(民医連)が2014年に行った調査で、非正規雇用者は正社員より、合併症のひとつである糖尿病網膜症を悪化させる割合が1.5倍高いなどのデータがあり、貧困がより病を悪化させる傾向が判明しているのです。

日本総研の分析では、生活困窮高齢者とその予備軍となる世帯は、2012年時点で400万世帯を超えており、2030年には500万世帯を突破する見通しとなっています。このままでは、健康格差が広がり続ける恐れがあるのです。

糖尿病予備軍1,000万人への対策は?

積極的な取り組みで患者減に成功した自治体も

菓子パンやコンビニ弁当など糖質が多く栄養の偏る食事が中心、生活習慣や健康状態を気遣う家族がいないために健診も受けない、身体に異変が起きても1人で抱えてしまうなどの悪循環が高齢者の糖尿病を悪化させてしまいます。

収入が低く、生活が不安定になることで、糖尿病を始めとした生活習慣病に直結する環境に陥りやすくなり、健康格差が生まれてしまうのです。

こうした状況を是正するような取り組みを自己負担額無料で行っているのが広島県呉市です。

糖尿病で通院中の高齢者へ、主治医や看護師が協力し、疾患への自己管理能力を高める学習プログラムを提供する制度を、市町村国保が中心となって運用しています。

その結果、きめ細かい疾病管理サポートが長期間にわたり可能となり、患者の症状が改善したとしています。

自治体の取り組みにより、糖尿病腎症の重症化を予防でき、人工透析の導入患者を減少できることを証明されています。

医師、看護師、医療保険者などとの連携によるアプローチが、患者自身の考え方や行動様式の変化を引き起こし、患者自身の自己管理能力を向上できることを示しているのです。

高齢者の糖尿病は自覚症状が出にくい

また糖尿病になり、それが悪化した場合には人工透析をはじめとした治療により、多額の医療費がかかります。

このため、自治体などによって、糖尿病そのものになりにくい環境を作ることや、重症化を予防するような取り組みがなされることが急務です。

先に述べた『国民健康・栄養調査』の2016年度版では、発症に至らない糖尿病予備軍は前回の調査から100万人減少した1,000万人となっていることも明かされています。

この予備軍は07年に1,320万人でピークをむかえましたが、その後継続して減少。厚生労働省はこのことについて、2008年度から始まった特定健康診査、いわゆるメタボ健診などによる予防効果の表れではないかとしています。

こうしたことからも早期発見や予防が重要だと考えられます。特に高齢者における糖尿病は、加齢により身体機能が低下していることもあり、一般よりも自覚症状が出にくいため、こまめなケアが必要となります。

糖尿病をはじめとした生活習慣病の予防は社会が一丸となって取り組むべきものですが、同時に増加する貧困高齢者の支援と合わせて地域医療を行っていくことが今後の課題です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 9件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定