暖房器具による火災は5年間で1,000件近く発生

石油ストーブや石油ファンヒーターが原因95%を占める

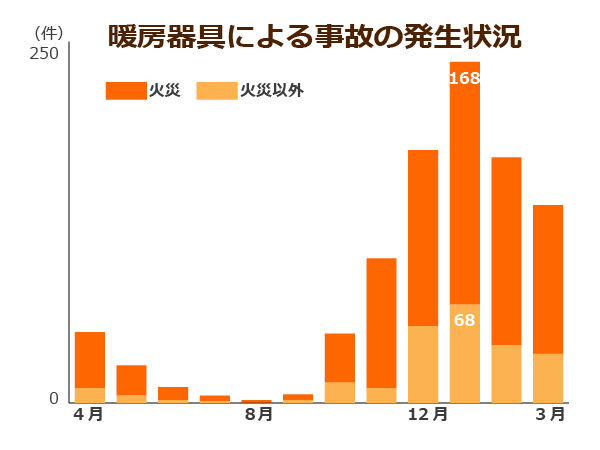

寒い冬の暮らしに欠かせない暖房器具。しかし、2014年度から2018年の5年間で暖房器具による事故は965件も発生しています。

そのうち、75%は火災によるものです。965件の事故の被害者のうち、319人が負傷。92件が死亡事故で、5年間で108人もの人が暖房器具の火災による事故で亡くなっています。

暖房器具によって発生した火災事故のなかで、石油ストーブや石油ファンヒーターが原因のケースはなんと95%。石油を使った暖房器具は使用法を誤ると火災や発火の事故を起こしやすく、住宅や人に火が燃え移って重大な事故につながるケースも少なくありません。

電気やガスを使う暖房器具に比べて、石油ストーブや石油ファンヒーターには事故のリスクが高い原因があります。

|

|

給油口キャップをきちんと閉めていなかったため、燃焼芯に引火した |

|---|---|

|

|

灯油と間違えてガソリンを給油して事故が発生した |

|

|

すぐそばで洗濯物を室内干ししていて火が燃え移った |

以上の原因は、正しい使い方をしていれば防げる事故がほとんど。さらに、石油の暖房器具による火災事故は、高齢者の住宅で特に多い傾向があります。

逃げ遅れやすい高齢者が被害に

データでもわかるように、暖房器具の火災による死者は、高齢者に集中していました。どうして高齢者世帯で、重大な火災事故が多いのでしょうか。

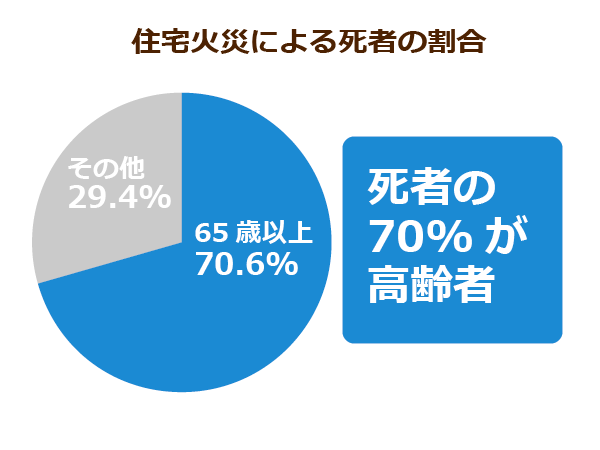

住宅火災の年代別死者を見ると、65歳以上の割合は70%。火災によって亡くなった人の3人に2人が高齢者でした。

死亡の原因のトップは逃げ遅れです。

高齢者は加齢によって反応スピードが鈍くなるため、逃げ遅れの理由には、以下のようなものが考えられます。

|

|

煙に巻かれても逃げはじめるまで時間がかかる |

|---|---|

|

|

眠っていて火災が起こっても気づかない |

|

|

危険性をいまいち感じない |

|

|

逃げようとしても体力が追いつかない |

|

|

衣服に着火しても服の脱ぎ着が間に合わない |

一方で、高齢者が冬に使う暖房器具は、こんろや火鉢、石油ストーブなど裸火タイプのものが多く、火災事故を引き起こしやすい特徴があります。

最近の家庭で増えている「エアコンや電気ストーブ・電気ファンヒーターでは体が芯から温まらない」「スイッチやリモコンが使いづらくて慣れない」といった理由で、昔ながらの火がむき出しの暖房器具を好むのです。

このように、高齢者に火災の死者が多いのは、体力や反応スピードの衰えの問題とともに、電気を使ったものより火災のリスクが高い灯油ストーブやコンロを好んで使っている背景があります。

一人暮らしの高齢者や喫煙者は特に注意を

一人暮らし高齢者の住宅火災が多い

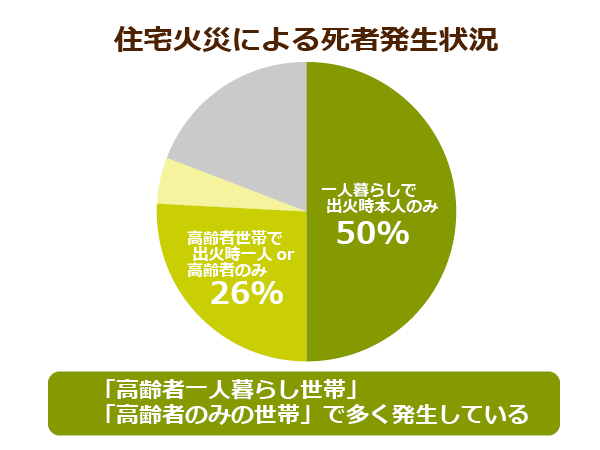

さらに過去5年間のデータでは、住宅の火災による死者51名のうち、74.5%もの高い割合で高齢者が被害に遭っています。

高齢者の世帯構成員の状況を詳しくみると、一人暮らしの高齢者や老夫婦など、高齢者のみで暮らす家庭での火災発生が目立つ傾向にあります。

高齢者は、日中過ごしている自分の居場所からすぐ手が届く範囲に、普段使うものを集めて置く人が少なくありません。

冬になると、灯油ストーブのすぐそばに布団や服、本や紙類など、着火の危険をあまり気にせず置いている高齢者世帯もあります。

とりわけ一人暮らしの高齢者は、ワンルームマンションや狭いアパートで暮らしていることも多く、部屋に物がたくさんあると、発火したとき火が回りやすくなります。

加齢によって、高齢者の身体機能や注意力にも変化が生まれています。

視覚の衰えで暖房器具からの出火や服に着火しても気づきにくかったり、温度感覚や聴覚の低下で炎の熱さや燃焼音、火災報知器の音がわかりづらかったり、まず出火や火事への気づきが遅くなります。

そのうえ、火事だとわかっても、体の動きが遅くなって素早く逃げられない、逃げるまでに時間がかかるなど、避難自体の難しさも火災による高齢者の死者の割合を押し上げている要因です。

高齢者の一人暮らしともなれば、誰かが火災を発見して避難をリードすることもできないため、さらに火災事故のリスクが高まるのです。

火災事故で最も多い原因は「たばこ」

石油や電気ストーブ、電気器具などの配線による発火より、火災全体の原因で最も多いのはたばこです。

総務省消防庁の「平成29年版 消防白書」によると、住宅火災による死者885人のうち、たばこは146人(16.5%)でトップ。2位のストーブ99人(11.2%)、3位の電気器具53人(6.0%)より大きな割合を示しています。

また、住宅火災の出火原因の1位もたばこです。

社会的に禁煙の方向に進んでいる現在も、たばこが原因の13%を占めていて、2位のストーブ11%、3位の放火8%より多くなっています。

高齢者が起こした火災の原因も、1位のガステーブルに続いてたばこが第2位。東京都内の場合、高齢者による火災件数482件のうち、たばこが原因の火災は74件と、全件数の15.3%です。

たばこ火災の原因は、以下のように喫煙時の不注意やたばこの後始末が大半です。

|

|

火源が落下して布団や衣服に着火した |

|---|---|

|

|

寝たばこで周囲の燃えやすい物に着火した |

|

|

火が消えていない吸い殻をゴミ箱に捨てて火種となった |

たばこ火災には、次のような特徴があります。

まず、着火し始めは炎が出ない時間が続いて、少しずつ布団や衣服、カーペットや畳、カーテンなど周囲を焦がしていきます。やがて、じわじわと火が広がって、一気に燃え広がるのです。

たばこによる火災は、喫煙者のちょっとした注意で防げるケースがほとんど。

ただ、高齢者になると手元が狂って火の付いたたばこを落としたり、知らないうちにたばこに火を付けたまま寝てしまったり、たばこによる火災を引き起こす生活行動が増えるのがポイントです。

防火のために意識しておくべき2つのポイント

【ポイント1】身体機能の低下を想定した行動をとる

高齢者に火災事故が多いのは、自身の心身機能の低下を客観的に把握できない人が少なくないのも大きな原因です。

誰しも、年齢を重ねるにつれて「思うように体が動かなくなる」「とっさの判断がしづらくなる」といった老化現象を、頭では理解しています。

しかし、「まだまだそんな年齢ではない」「自分はしっかりしている」と思って、老いを認めるのに抵抗感をもつ場合が多くあります。

また、人生経験が豊富な高齢者からすれば、周囲から住宅火災の危険性を指摘されて、改善を求められるのは、自分のこれまでの生き方を否定されるような気分にもなるのでしょう。

そのため、加齢による心身機能の衰えによって失火のリスクは高まっていることを高齢者にわかってもらうのは、根強いアプローチが必要になります。

たとえば、消防法によって設置が義務づけられた住宅火災警報器の設置についても、必要性を感じていない高齢者もいます。

速やかに設置を促すためには、「住まいには必ず設置しなければならなくなった」という義務の角度から訴えたり、「近隣の住宅ではほぼ設置が終わっているからこの家だけ残っている」と取り組みの大切さを伝えたり、高齢者の気持ちに寄り添いながらアプローチを続けることが大切です。

ちょっとした取り組みで命が助かるといった事例を交えながら、本人の心身機能にかかわらず、対策をしておきましょう。

【ポイント2】冬は乾燥で通常より火災が起こりやすい

高齢者に火災事故が多い背景を見てきましたが、なぜこれほど冬に起こりやすいのでしょうか。

その理由のひとつとして、冬は空気が乾燥していることがあります。空気中だけでなく、住宅に使われている建材の水分量も減少するため、一度火が付くと燃え広がりやすいのです。

併せて、寒い時期は屋内で暖房器具を使い続けています。そのため、発火や着火による火災発生のリスクも高まってしまうのです。

火災が起きやすい冬の季節にぜひ心がけたいのは、暖房器具の正しい使い方です。

石油ストーブや石油ファンヒーターを取り扱うときは、空気の乾燥で周囲に着火しやすいことを意識しておきましょう。

そして、石油ストーブや石油ファンヒーターによる火災原因で多い「給油方法」と「設置場所」を必ず守ります。

高齢者による火災の中には、「暖房器具の運転中に給油タンクを引き上げ、すぐそばで灯油タンクから給油しようとする」「給油口キャップをゆるく締める・締め忘れる」ことで引火や着火につながるケースも絶えません。

最近の石油ストーブや石油ファンヒーターは、給油口タンクを引き上げると自動的に消火機能が働くものも増えています。しかし、古い器具をそのまま使っているとさらに給油時に火災リスクは高まります。

火災を防ぐには、主な出火原因を知ったうえで、高齢者本人に正しい暖房器具の使い方や暮らし方を教えるとともに、家族や介護でかかわる人たちが気をつけてあげるのも必要となります。

火災の死亡事故の原因トップの「たばこ」を吸う高齢者には、以下のようなポイントを伝えておきましょう。

|

|

寝たばこはやめる |

|---|---|

|

|

吸い殻はこまめに捨てる |

|

|

吸い殻を捨てるときは水で消火して安全な状態でごみに出す |

また、冬場の火災原因に多い「灯油ストーブ・電気ストーブ」を使う時の注意点も、事前に伝えておく必要があります。

|

|

ストーブの周りに物を置いたり、そばで洗濯物を乾かしたりしない |

|---|---|

|

|

給油する際は、必ず消火する |

|

|

給油口キャップを確実に締める |

|

|

外出時や寝る前には必ず消火する |

火災による最悪な事態を招かないため、事故が起きやすい冬は、特に注意して暖房器具を扱わなければなりません。

こまめに高齢者の暖房器具の使い方を気づかったり、たばこの不始末を注意してもらったりと、住宅火災による死者を減らす努力を今後も続けていきましょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 7件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定